vendredi, 30 juin 2006

À mes insomnies

Cela fait un bon quart de siècle que vous pourrissez mes heures noires, les cassant, les fragmentant, les asséchant. Vous êtes la grimace de la nuit, le programme du désespoir, la télévision de l’épuisement. Vous êtes la sécheresse des matins épuisés quand le réveil sonne, alors qu’enfin, je dors un peu, depuis pas très longtemps. Vous êtes d’étranges danseuses évoluant dans un théâtre où je ne désire pas me trouver, dans lequel on me force à entrer et à m’asseoir aux mauvaises places. J’ai bu aux bagues de vos patiences l’illusion des heures reposées. Au coin de l’œil brillant qui cisèle votre visage, j’ai vu la lune imaginer le serpentin d’une nuit longue et calme.

11:00 Publié dans Apostrophes insolites | Lien permanent | Commentaires (6)

jeudi, 29 juin 2006

Raffariségolinade

Selon Le Monde du 29 juin, Ségolène Royal a déclaré : « Sans leur histoire, les socialistes ne seraient pas ce qu’ils sont. » Elle se surpasse, vraiment. C’est une véritable raffarinade.

12:10 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (1)

Le voyage de Guédiguian

Je suis allé voir, le jour de sa sortie, le quatorzième film de Robert Guédiguian, Le Voyage en Arménie.

C’est un très bon film, qui témoigne une fois encore d’une volonté de renouvellement. Lorsque quatorze films se situent dans une perspective de remise en cause artistique en même temps que de fidélité à soi, mon Dieu, cela commence à s’appeler une œuvre, je crois.

Ici, s’ajoute un aspect documentaire évident, voire un côté ethnologique. On retrouve aussi le questionnement habituel de l’auteur, qui est un homme d’une lucidité et d’une sincérité peu communes. Questionnement, disais-je, de l’ancien militant communiste passé du rêve de notre jeunesse (Guédiguian a un an de moins que moi, presque au jour près) aux désillusions d’aujourd’hui en passant par la disparition du bloc de l’Est, l’effondrement des certitudes et l’évidence tranquille que, comme il est dit dans un de ses films ou dans un des suppléments accompagnant un DVD, « ce monde n’a jamais eu autant besoin de communisme. » J’en suis évidemment persuadé et qu’on ne vienne pas me faire les procès habituels ni l’historique de ce qui fut durant des décennies la caricature d’un communisme qui reste, évidemment, à inventer.

Je ne sais pas si l’œuvre de Guédiguian comprendra un jour un chef-d’œuvre, au sens le plus fort du mot. Je n’en suis pas certain. Je suis sûr d’une chose cependant : le cinéaste construit quelque chose de solide et, après un quart de siècle de pratique, il ne fait aucun doute que son métier est ample. La direction d’acteurs est comme toujours très bonne tout en demeurant légère. Je ne sais pas ce qu’elle donnerait en présence de comédiens de haute lignée – encore qu’on ait pu voir ce que fit Bouquet dans le film précédent, Le Promeneur du Champ-de-Mars, film casse-gueule s’il en fut, dont Guédiguian s’est fort bien sorti. Je n’ignore pas ce qu’elle est aujourd’hui, avec l’émouvante Ariane Ascaride – cinquante-deux ans et une silhouette de quarante – et Gérard Meylan, étonnant acteur d’instinct, infirmier de son état, qui est toujours disponible pour venir tourner, durant ses vacances, avec son ami d’enfance Guédiguian.

Avec ses grands yeux sombres, Ariane Ascaride est ici de tous les plans ou presque. Elle est à l’origine du projet et, pour la première fois, elle participe au scénario. Guédiguian, de père arménien et de mère allemande, s’est peu soucié jusqu’à présent de ses origines, sans en faire mystère néanmoins. En 2000, il est allé en Arménie pour la première fois, invité à une rétrospective de ses films. Il a été le premier surpris par la chaleur de l’accueil qu’on lui a réservé et c’est là qu’il reçut, moralement en tout cas, « commande » de ce Voyage. Il a donc débarqué avec son matériel de tournage et ses comédiens (le pays ne possède pas d’infrastructure cinématographique), et a distribué les nombreux seconds, troisièmes et quatrièmes rôles parmi les comédiens professionnels arméniens. La palette est large et tout le monde est bon. Je signale tout particulièrement Roman Avinian dans le rôle extrêmement plaisant et curieux du chauffeur, et la jeune Chorik Grigorian qui joue Schaké, avec une évidence d’autant plus forte qu’elle est ici à l’écran pour la toute première fois.

L’Arménie est en vérité le principal personnage du film, avec l’aspect documentaire évoqué plus haut, mais aussi son histoire, sa culture, son peuple, sa nourriture, le poids du soviétisme disparu et celui du capitalisme qui lui a succédé. Rien n’est manichéen, les certitudes ou incertitudes sont battues en brèche et, derrière les crapuleries montrées comme parfois inévitables parce que découlant d’une histoire heurtée, demeure toujours l’espoir. L’espoir humain, l’espoir de l’amour. On pourra rire et je m’en moque, mais c’est ce que les gens comme moi, pour qui la politique n’est jamais loin, appellent la gauche.

10:20 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (4)

mardi, 27 juin 2006

À la mort

Je ne vous aime pas. Je n’en connais pas beaucoup qui vous aiment, c’est vrai, mais moi, je vous hais copieusement. Je vous hais parce que vous faites cesser la lumière, alors que je suis amoureux de la lumière. Quand il n’y a plus de lumière, il n’y a plus, non plus, de reflets. Je ne peux pas vivre sans reflets.

Chez vous, il n’y a pas d’odeurs. Je suis tellement sensible aux odeurs, comment ferais-je pour accepter de venir chez vous ? Au vrai, il y a votre odeur. Lorsqu’on l’a sentie une fois, on ne l’oublie jamais plus. C’est toujours la même. Une odeur fade, fade, persistante et douce, mais terriblement triste (bien sûr, une odeur peut être triste.) C’est bien l’odeur de la mort, aucun doute. C’est votre fragrance, la plus détestable de toutes, un parfum de misère douceâtre et tiède, implacablement définitive. Elle est accompagnée par le bruit des vis qu’on serre définitivement en fermant le cercueil.

On vous a trop chantée, trop mise en poèmes. On a fait sur vous trop de littérature. Vous êtes un thème bien trop important à mon goût. Il est temps que cela cesse et qu’on vous déteste sans jamais plus broder autour de ce sentiment. Ce que je fais ici, c’est encore de la littérature, me direz-vous. Pas du tout. Je vous crache dessus. Vous êtes horrible, une truie – et encore, les truies, c’est vivant et ça donne la vie.

Et puis, ces métaphores, sans cesse : le dernier repos, le dernier sommeil, toutes ces choses inutiles, ces figures de style d’ailleurs pas très stylées. C’est médiocre, minable. C’est fait pour conjurer des craintes légitimes, qui n’osent se dire et vous peignent alors sous des traits presque artistiques. Bah ! Vous ne valez pas cette peine. Allez, crevez, mais crevez ! Loin de moi, si possible.

Franchement, qui est allé vous inventer ? Quelle idée de faire ce métier ! Vous n’avez rien trouvé de mieux ? Même les contractuelles qui passent leur journée à distribuer des contraventions me paraissent, au moins par comparaison, plus utiles que vous. À quoi servez-vous ? Sans parler du fait, vraiment inacceptable celui-là, que vous emportez toujours les gens bien. Vous emportez tout le monde, je le sais. Les uns et les autres. Mais les ordures vivent longtemps et les gens bien sont tués jeunes. C’est indéniable. Ne mentez pas. Pourquoi faites-vous ça ? Parce que vous êtes vieille vous-même, et vieille depuis toujours… Alors, vous êtes jalouse, c’est cela. Et vous fauchez jeunes les gens intelligents et généreux. Vous êtes aussi gracieuse qu’un horodateur. Vous avez les yeux du sérieux, dans lesquels je voudrais, à mon tour, éteindre la lumière.

14:45 Publié dans Apostrophes insolites | Lien permanent | Commentaires (0)

À elles deux

Vous êtes inséparables. Je vous connais depuis toujours, jumelles, siamoises, épuisées quelquefois mais sans cesse ensemble. Vous êtes identiques, vêtues de cuir noir depuis que je vous ai vues pour la première fois, il y a si longtemps déjà. Maquillées de cuir brun au soleil. Transfigurées de cuir gris, quelquefois, dans les brumes d’hiver. Vous êtes belles, volontaires, décidées. Élégantes.

Rien ni personne n’a jamais pu soigner votre manie déambulatoire. Vous allez plus loin, plus loin, en quête de quel ailleurs, de quel nouveau ? Vous n’ignorez pas que ce sera partout pareil, que vous vous emporterez toujours avec vous, qu’importe, vous allez plus loin. Après cette rue, il y en aura d’autres, vous y allez. Après ce quai, il y a la mer, et au-delà Dieu sait quelle autre misère, mais rien ne vous arrête, vous y allez. Ensemble, indéfectiblement.

Vous avez traîné dans Paris, toutes les deux. Puis vous vous êtes aperçues qu’au coin du boulevard Saint-Germain et de la rue Saint-Guillaume, on ne croisait plus Apollinaire rentrant chez lui, seulement des étudiants de Sciences-po. À l’à-pic du pigeonnier du poète, un artisan que je ne connais pas portait le même nom que moi. C’est tout ce qui demeurait, là, il y a peu encore, en mémoire de l’écrit – le fantôme d’un auteur et l’homonyme d’un de ses admirateurs. Vous avez observé ça comme le reste et vous avez passé votre chemin, dénoué votre histoire, encore un peu.

Vous crevez parfois d’une fatigue soudaine, espérant de l’été venu qu’il vous repose et remonte vos mécanismes intimes, mais vous savez très bien que l’été, cet agent double, s’ajoute aux précédents et nous fait vieillir encore. Plus tard, quand vous ne serez plus qu’un souvenir intermittent, que l’idée d’une chanson tue, marquées, ridées, vous marcherez, je le sais, droit encore, imperturbables ou le faisant croire, dans la merde du monde, hautaines, fraternelles, sensuelles, vous moquant décidément des imbéciles portant stylo Montblanc et cheveux sales. Vous ne renierez rien de vos engagements, de vos rires d’antan. Vous ne serez jamais de la race des renégats. Même lorsqu’à bout de souffle, on vous rangera dans une boîte, la même sans doute, couchées tête-bêche, pour l’éternité vous demeurerez conjointes, liées, attachées et détruites, amies et dissoutes, sœurs, encore en robe de cuir, un peu fanée sans doute, mais toujours noire comme un drapeau pirate.

En attendant, votre détermination se lit en filigrane de votre démarche, vous avez d’irrespectueuses œillades aux terribles reflets. Vous allez dans les manifestations de rues, scandant tous les « Plus jamais ça ! ». Botter le cul des abrutis vous démange toujours quand se pointe la bêtise, à l’horizon doré des soirées d’automne.

Et puis vous m’avez parlé, certains soirs. De moi, pas de vous. Vous m’avez raconté mes hésitations, mes désespoirs, mes longs élans vers quel univers plus doux, quelles amitiés reniées d’avance. Je lisais sur votre peau, comtesses déchues, les rides de la mienne, vous évoquiez mon espérance et mes oublis, mes refuges et mon allant. Vous étiez ensemble, toutes deux, et vous étiez avec moi, je ne me sentais plus seul avec mon whisky. Devant mon air, vous vous tordiez de rire, alors je regardais mes pieds, ne sachant plus que faire. Vous êtes les seules femmes qui ne m’aient jamais quitté, fidèles comme ce cuir dont vous vous habillez. Vous évoquiez mon maintien voûté et mes travers comme s’ils vous avaient touchées au point de vous flétrir à jamais. C’était peut-être un peu le cas.

Je sais que vous êtes miennes, toutes deux, l’encre l’est à la plume, noire comme vous. Vous ne me trahirez qu’en expirant et je ferai semblant de vous retrouver en d’autres, ailleurs, semblant de les croire pareilles à vous, semblant d’imaginer leur sentiment attentif.

Je vais vous caresser à vous faire briller encore des reflets bleus, juvéniles, fiers que, chères chaussures, vous aimez tant.

07:10 Publié dans Apostrophes insolites | Lien permanent | Commentaires (6)

À une lampe

Je vous ai sur ma table, lampe d’onyx que j’ai achetée à Marseille en 1975. J’ai chez moi neuf lampes, sans parler des suspensions et du lampadaire hallogène. Dans le bout de maison que je loue à la campagne, dans le Lot, je possède onze lampes, sans parler non plus des suspensions et des lampadaires. Je n’ai jamais su ce que représentaient pour moi les lampes. Je m’épargnerai le cliché en n’écrivant pas qu’elles sont de petits soleils domestiques (trop tard, c’est fait). Elles sont un sourire sur un pied.

D’ailleurs, on parle de « pied de lampe » pour signifier que vous n’avez pas encore trouvé abat-jour à votre pied. En imprimerie, on parle de « cul-de-lampe », avec des traits d’union. Vous étiez à huile, à pétrole, vous pouvez être à arc ou à souder.

Si vous éclairez mes doutes, vous ne me servez pas à grand-chose. Je préfèrerais que vous illuminiez mes passions, si ce n’est trop exiger de votre chaleureuse mansuétude. Quand je pense que des gens vous éteignent pour faire l’amour, je me demande comment ils font pour vivre, sans avoir jamais vu les reliefs et les ombres en mouvement sur la peau d’une femme dans le plaisir, quand s’exhalent ses odeurs. Il y a des personnes, comme ça, qui passent, leur vie durant, à côté de la beauté. Je les plains. Qu’y faire ?

L’expression « sous la lampe », qui signifie la veille studieuse, m’amuse beaucoup. Je la trouve belle mais je ne dois pas être le seul, si j’en juge par l’emploi fréquent qui en est fait. Il existe même des librairies qu’on a cru bon de dénommer ainsi.

Pour nous, il est désagréable, voire douloureux, d’avoir une ampoule ; pour vous, c’est au contraire quelque chose d’indispensable. La nature est curieuse : les ampoules nous viennent le plus souvent aux pieds ; elles vous montent au contraire à la tête. C’est étonnant, ne trouvez-vous pas ? Nous nous déplaçons avec nos pieds ; chez vous, le pied est ce qui ne bouge pas, autrement, vous tomberiez. Nous ne sommes pas des lumières, le plus souvent ; vous, vous avez toujours la tête lumineuse. Pour que nous puissions marcher, il faut nous libérer de nos entraves ; vous ne marchez, vous, qu’avec un fil à la patte. Finalement, nous sommes très différents.

07:00 Publié dans Apostrophes insolites | Lien permanent | Commentaires (1)

lundi, 26 juin 2006

À mon sac

Je vous transporte avec moi comme un membre supplémentaire : je ne vous sens pas davantage que je ne sens mon bras. Vous êtes une poche de cuir fin ou, plus exactement, un ensemble de poches. Ce que vous contenez de carnets, d’étuis, de porte ceci ou cela, de papiers, de mouchoirs n’est pas à dire. Subtil et prudent, prévenant, même, vous conservez toujours la place d’un livre. Vous avez donné naissance à des expressions plaisantes : « plus d’un tour dans mon sac », « sac de nœuds », « mise à sac », « un sac d’os » et l’on trouve chez Jarry les célèbres « sac à malices, sac à tripes, sac à graines » qu’emploie le père Ubu. Caussimon en avait fait un dialogue, vous souvenez-vous ? Ubu lui demandait ce qu’il portait dans tous ces sacs, et Caussimon répondait au fur et à mesure : des idées, des viscères, des petits enfants. Il y avait toute une histoire, bien sûr. Je l’ai oubliée. À la fin, Ubu posait la question : « En quel endroit est donc ton âme ? » et le protagoniste avouait l’ignorer, avant de conclure : « Elle est peut-être dans les trois. » Oui, d’accord, c’était mieux fait que ce que j’en rapporte, que voulez-vous ? Je ne suis pas Caussimon. J’aurais aimé le connaître, cet homme de toutes les planches.

Vous dites ? Je m’éloigne de mon propos ? C’est vous, mon propos ? Oui, je sais. Vous mettez une certaine indécence à rappeler à tout… propos, eh oui… que c’est de vous que je dois parler. J’ai rarement vu un tel égocentrisme. Vous êtes un sac à nombril. Continuez à bien regarder le vôtre. Vous êtes un rien fier de battre à mon côté et que je vous confie mes secrets, je vois ça d’ici. Écoutez plutôt.

Dans les premières années 70, Yves Boisset avait réalisé un film, je ne sais plus son titre (vous voyez, j’oublie bien des choses, à présent, c’est attristant), dans lequel était prononcé le nom du Service d’action civique, cette entreprise de barbouzes qui, officiellement, n’existait pas. On disait : « Le SAC. » Évidemment, la censure, qui n’existait pas davantage que le service en question, était passée par là et un petit sifflement avait été superposé au sigle (on ne parlait pas encore couramment d’acronyme.) Je n’ai certes pas retenu la phrase incriminée, mais l’on entendait « Biiip » au mieu d’entendre « SAC », ce qui faisait rire tout le monde, d’ailleurs. Personne n’était dupe. Bien au contraire, l’attention du public était davantage encore appelée sur le SAC et l’on allait même, quelquefois, assister à la projection uniquement pour entendre « Biiip. » C’était grotesque mais, que voulez-vous, on ne va pas demander à la censure de se montrer intelligente. Il est des impossibilités techniques. Aujourd’hui, longtemps après, pour rire, je ne dis plus « Mon sac », mais « Mon bip. » C’est tout ce qu’ont gagné les barbouzes.

15:38 Publié dans Apostrophes insolites | Lien permanent | Commentaires (0)

À l'ennui

Saloperie,

Tu es une monstruosité, tu me terrifies depuis mon plus jeune âge. Non seulement il faut vivre, et c’est souvent difficile, mais il faut encore te supporter, mal rongeur, mélancolie sans sel ni fragrance. Il faut te tuer comme on tue le temps et d’ailleurs, cela marche ensemble. À ceci près que chaque jour passé est un jour de moins à vivre et qu’à ce compte, il faut bien voir que te tuer, c’est aussi se suicider. Cependant, si l’on ne te tue pas, on meurt. D’ennui, oui. C’est compliqué, n’est-ce pas ?

Tu portes des noms d’emprunt, des pseudonymes qui ne trompent personne : saudade, spleen, mélancolie. Pour qui me prends-tu ? Je te reconnais chaque fois. Ton odeur est mortifère, ta couleur noyante. Tu es un peu la trompette de la mort, pas celle relevée par les mycologues, mais celle qui sonne la fin prochaine. Je préfère les percussions de l’amour, qui cognent au cœur. Le diable t’emporte, te patafiole. Tu es la grimace de l’amertume, le portefeuille vide des mois finissants, l’absurdité du gaspillage – celui d’un temps pourtant compté.

Mala suerte. Crève, immonde à jamais.

14:22 Publié dans Apostrophes insolites | Lien permanent | Commentaires (3)

À mes livres

Dire que je me bats, que je m’épuise pour vous faire paraître et qu’une fois nés, je vous regarde une fois ou deux, histoire de voir à quoi vous ressemblez dans votre costume d’imprimerie, pour ensuite penser : « Bah, ce n’est que cela ? » et vous ranger sur un rayonnage avant de ne plus m’occuper de vous. Je n’ouvre mes propres livres qu’une fois par an, à peu près. C’est toujours décevant, d’ailleurs. Alors, pourquoi dépenser toute cette énergie à écrire et surtout, car c’est plus difficile encore, chercher à publier, seul contre tous ? Le travail de l’écrivain relève d’un étonnant masochisme, vraiment.

Au moment où je vous écris, vous êtes une famille de onze ouvrages, le douzième étant attendu pour bientôt, dans l’année en tout cas. Je sais par avance qu’il connaîtra un sort identique à celui de ses aînés : l’étonnement déçu, insatisfait puis la relégation dans la poussière promise, le confinement sur l’étagère Sainte-Hélène.

J’ignore dans quelle forêt poussent les arbres qui, un jour, vous fabriqueront. Il n’est pas nécessaire qu’eux connaissent leur destin. Nous ignorons le nôtre, que les arbres mes amis se contentent donc de leur « ici et maintenant » ; ils sauront bien assez tôt, les pauvres, qu’une part d’eux-mêmes se transformera en œuvrettes de trois sous signées Layani. Je ne suis pas certain qu’ils seraient d’accord.

14:18 Publié dans Apostrophes insolites | Lien permanent | Commentaires (9)

À un dictionnaire

Maître,

« C’est la moindre des choses », voilà ce que je réponds lorsqu’admiratif, on m’assure que vous avez du vocabulaire… C’est même, ce me semble, une condition sine qua non pour obtenir un emploi dans votre branche. C’est, pour employer la terminologie contemporaine, un pré-requis. Comment faites-vous pour ne pas parler avec le vocabulaire qui est le vôtre ? Il faut savoir se servir de ses atouts, voyons. Osez ! Exprimez-vous enfin, sans attendre qu’un hasard, une recherche, une simple curiosité vous fassent feuilleter par des mains sans caresses.

Ce qui m’amuse beaucoup, c’est la diversité de votre famille. Vous devez être de grands voyageurs pour qu’ainsi, se soient croisés au fil du temps toutes les ethnies du verbe, les origines du mot, les nationalités du lexique. Il est en effet des dictionnaires de la langue, d’autres encyclopédiques, certains analogiques, d’aucuns étymologiques. Il est des cousins de mots croisés, des beaux-frères de difficultés… Viennent ensuite les parents et alliés ; là, c’est inimaginable, cela va du dictionnaire consacré à telle personnalité à celui dévolu à tel mouvement artistique, en passant par celui de telle époque, de tel règne… En vérité, vous êtes des millions et vous n’oubliez jamais de vous reproduire, assurant ainsi votre descendance : de nouvelles éditions, des mises à jour, sans cesse. Nous recevons des faire-part de naissance continuellement.

Quand j’étais petit, mon père avait acheté un dictionnaire encyclopédique en six volumes, en six mensualités importantes pour l’époque. C’était en 1961. On lui avait offert, au moment de la commande, un Larousse de poche, dans la collection « Le Livre de poche encyclopédique ». Sur la couverture d’un graphisme qui, dans sa désuétude, me ravit aujourd’hui, était précisé : « 32. 000 mots » et cela m’avait frappé. Du haut de mes neuf ans, trente-deux mille mots me paraissaient quelque chose de gigantesque, d’inimaginable. Trente-deux mille ! Autant dire cent millions. Je souris lorsque je revois cette couverture, parmi mes autres précis, dictionnaires, grammaires… Je sais aujourd’hui que trente-deux mille mots, ce n’est pas beaucoup, au moins pour un dictionnaire. Et j’entends encore ma mère, effrayée par la dépense : « Soixante mille francs de dictionnaires ! » – en fait, six-cents francs, mais on parlait encore couramment en anciens francs. Six volumes, six mensualités, six-cents francs : on savait y faire, chez Larousse. Chaque terme réglé donnait l’impression d’avoir acquis un des tomes. En réalité, les six étant indissociables, on n’avait rien acquis du tout mais, psychologiquement, ces conditions facilitaient certainement l’achat.

Vous faites bon ménage, dans la bibliothèque que j’ai consacrée aux usuels, avec les grammaires, les volumes à vocation encyclopédique, les manuels scolaires de littérature conservés pour le souvenir, les plans et les atlas, les précis, les répertoires. Vous avez bon caractère et n’en rajoutez pas. Vous ne prétendez pas valoir mieux que les autres. Je vous suis reconnaissant de cette humilité qui n’est pas si fréquente. D’ordinaire, beaucoup se croient ce qu’ils ne sont pas. Au contraire, vous ne tirez aucun orgueil déplacé de votre lien de parenté avec l’auguste Émile et ne faites pas payer aux autres une taxe de séjour exorbitante.

Et pourtant, vous contenez des mots abscons, d’autres simplement difficiles, de très simples aussi, des familiers et des savants, des grossiers, des abjects, des nuancés, des vernis, des bruts, des mots du monde et de la plèbe, des mots de la haute et du trente-sixième dessous, des mots du tout-venant, des mots de médecin et de mécanicien, des mots spécialisés et d’autres encore un peu vagues, des oubliés, des désuets, des un peu snobs, des graves et des légers, des mots d’artiste et de banquier, des mots de Prisunic et puis des mots de luxe en maroquinerie.

Je vous remercie d’avoir du coffre, du bagout, de la repartie et, oserais-je le dire, du volume.

Avec mes sentiments littéraires et les meilleurs.

14:13 Publié dans Apostrophes insolites | Lien permanent | Commentaires (0)

À la télévision

Je commencerais bien par une bordée d’injures, mais je n’aime pas beaucoup manier l’insulte. Et pourtant, vous ne méritez pas mieux. Vous êtes une invention formidable qui s’est laissée détourner vers la médiocrité la plus terrible et vous êtes en passe de devenir la plus infâme nullité. Je dis « en passe de devenir » car j’ai appris qu’hélas, il est toujours possible de faire pire. Même lorsqu’on croit avoir touché le fond, se trouver au plus bas, on constate avec amertume qu’il est plus bas encore. En cela, l’âme humaine ne cessera jamais de m’apporter sur un plateau sale cet étonnement dont je me passerais volontiers.

Parfois, devant la vitrine de quelque fabricant ou simplement celle d’un revendeur de matériel de votre famille, je reste en admiration devant les progrès techniques qui ont été effectués dans votre domaine, progrès qui aboutissent aujourd’hui à la présentation de récepteurs esthétiquement magnifiques et d’une qualité incontestable. Image et son n’ont jamais été aussi beaux. Malheureusement, cela n’a rien à voir avec la qualité des programmes. Voir Guy Lux ou ses homologues d’aujourd’hui avec une réception parfaite n’est pas fait pour charmer mon cœur, séduire mon esprit. La débilité – voyez, je reste poli – en haute définition et en dolby stéréo reste la débilité et vous ne m’attraperez pas avec vos jolies robes et vos cils sublimés au mascara.

Lorsque j’étais petit, mes parents n’avaient pas la télévision et je voyais quelquefois des émissions chez mes grands-parents, qui demeuraient 14, rue Franklin. Ils étaient parmi les premiers à posséder un poste. Le coffre était en plastique de couleur bordeaux et l’écran, de taille modeste, plutôt bombé. Ce récepteur était acheté à tempérament, d’une manière qui paraîtra certainement curieuse aux télespectateurs de notre temps. Il était doté d’une tirelire automatique. On glissait dans la fente une pièce de cent francs anciens (un franc) et l’on avait droit à une heure d’émission. Chaque mois, un employé du vendeur passait relever la tirelire. Un jour, le poste était acheté. Je n’invente rien. Certains soirs, quand le programme unique paraissait alléchant, il fallait faire une provision de pièces. On allait changer de la monnaie, ou bien un billet, chez Mme Garcia, la boulangère. Je me rappelle les piles de pièces posées sur le téléviseur. Évidemment, l’émission s’interrompait toujours au meilleur moment, il fallait très vite insérer la pièce suivante. Quelquefois, on pensait à l’introduire juste un peu avant la coupure, mais pas toujours. Parfois, on était pris par la difusion en cours et l’on ne réalisait pas. J’entends encore le bruit métallique et sec de la pièce, tombant dans la boîte sur ses petites sœurs, diminuant d’un franc la bourse de mes aïeux et augmentant d’autant leur possession de l’appareil magique. Qu’en dites-vous ? C’est désuet, n’est-ce pas ? C’était à la fin des années 50. Il y a quelques minutes à peine… Ne me dites pas le contraire, vous mentiriez.

Il est vrai que vous mentez souvent, en matière d’information notamment. Vous avez été dressée pour cela. Je ne vous en veux pas. Il n’y va pas entièrement de votre fait. Le pouvoir veut contrôler les esprits, ce n’est pas une chose nouvelle et je pense que, si César avait eu la télévision, il eût donné, déjà, des conférences de presse. Il serait donc sot de vous reprocher de rendre à César ce qui…

12:00 Publié dans Apostrophes insolites | Lien permanent | Commentaires (2)

samedi, 24 juin 2006

À une clef

Cela fait maintenant vingt-sept ans que je vous conserve et que vous me suivez dans tous mes déménagements. Vous êtes d’une taille respectable, toute noire, à peine ouvragée, d’un poids authentique, et je vous garde en souvenir de cette maison où j’ai vécu un an, de 1979 à 1980, à Sault-de-Vaucluse, non loin du mont Ventoux. Une maison de village que je louais pour six-cent cinquante francs mensuels, c’était beaucoup pour moi – et qui n’était pas chauffée : à huit-cent cinquante mètres d’altitude, l’hiver fut difficile. J’étais gestionnaire du collège local.

Vous êtes si grosse qu’il était bien sûr impossible de vous utiliser. Vous êtes naturellement intransportable dans une poche d’honnête homme, ou même dans un sac. J’avais donc, délaissant la serrure ancienne, installé un verrou très contemporain, qu’actionnait une petite clef plate peu encombrante et d’un poids négligeable.

Quand j’ai quitté cet endroit, je vous ai emportée en souvenir. Vous êtes belle, je vous nettoie parfois au Miror ou avec un produit équivalent, qui fait des liftings au métal. Vous êtes très légèrement tordue car, sans doute, il fallut un jour forcer un peu pour faire fonctionner la serrure vauclusienne. À vingt ans, sans doute étiez-vous une jeune et fière clef, fraîche et légère, mais je vous ai toujours connue tordue.

Aujourd’hui, vous êtes accrochée dans ma cuisine, le long du chambranle, à un endroit où l’on jurerait qu’une place vous était réservée. Vous me rappelez ce lieu où, à cause de circonstances qui s’étaient mal enchaînées, je n’ai pas été très heureux. Mais l’endroit reste important pour moi : c’est dans cette maison que ma première fille a été conçue.

21:43 Publié dans Apostrophes insolites | Lien permanent | Commentaires (9)

Aux femmes

Femmes chéries, adorées, sublimes, magnifiques, merveilleuses, je vous regarde et il fait jour, je vous observe, je suis heureux, je vous touche et c’est la joie, je vous embrasse et c’est le ciel, je vous prends, je vous sens, vous êtes l’intelligence du monde, la beauté, je ne dirai jamais assez combien je vous aime. Je vous chausse de tous les mirages, plats ou hauts, en couleurs, en cuir, en toile, en bonheur, lacés ou non. Vous êtes toute la finesse du monde, femmes de prudence, pensez à moi, marchez, vous symbolisez l’être lui-même, la vie, tout se résume en vous. J’ailerai toutes les femmes, je les poserai sur des livres, sur du beau papier, à pied d’œuvre, au pied du mur, lumière et vérité tremblante d’émotion. Vous avez le sourire poème, les yeux d’outre-monde, le regard inédit, la voix d’aube, la parole des rêves transportés, les cheveux des tendresses, les oreilles où s’invente la sève, les mains ces oiseaux, le vertige d’en-dedans, le derrière voile au vent, les jambes d’utopie survenue, la voix, musique, lexique, la gorge, la nuque, les seins, cloches qui sonnent mes heures à moi, tragiques, miel à mon cœur. Femmes de la vie que je ressens si fort et qui me faites trembler, que j’écris ici en secret, que je chéris tant, avec brûlure, tendresse, femmes indicibles, touchantes, magiques, d’extase, je vous prendrai dans mes mains comme des oiseaux meurtris, fatigués. Je vous regarde, fières et belles, l’air d’un palais, d’un domaine.

10:21 Publié dans Apostrophes insolites | Lien permanent | Commentaires (2)

vendredi, 23 juin 2006

À ma liberté

Vous vous tenez là, au fond de mes neurones, ce bout de moi où les crétins n’auront jamais accès, cet endroit où les arbres poussent et me font de l’ombre. Là où les ascenseurs ne s’arrêtent jamais. Il n’y arrive que mon escalier personnel et privé, tout derrière ma fantaisie, ma gentillesse sociale et mon plaisir appris.

Vous vous tenez aux drapeaux du soir bleu qui flottent dans l’été, ou encore au souci merveilleux d’être un homme libre, à l’indépendance fière. D’un nickel mastodonte, vous m’avez fait des pare-chocs contre les coups du dehors. Vous êtes la liberté de penser et de vivre, celle qui s’éloigne des rempants enchaînés. Dans mon intimité, il y a la librairie de la pensée et le kiosque à journaux de l’énergie créatrice. Il y a des coins de rues de roses, l’intelligence à boire à la bouteille, la crucifixion du sérieux, nos besoins pris par la main. Il y a la poésie capiteuse. Il y a Camille Claudel loin des asiles et son frère croisant le diable à Notre-Dame. Il y a Auguste Rodin pétrissant la misère pour en faire l’érotisme de la terre.

18:18 Publié dans Apostrophes insolites | Lien permanent | Commentaires (0)

À un pavé

À Paris, vous êtes petit et plus ou moins cubique. Vous avez une destinée de barricade et l’on jurerait qu’on vous a pensé pour cela. On dirait aussi que vous avez été spécialement conçu pour l’insurrection, fabriqué pour tenir dans la main et être lancé au visage de la répression. Vous n’êtes pas né pour rien dans la capitale de la liberté. En 1968, à la fin des « événements », le Quartier latin a été entièrement bitumé en moins de temps qu’il n’en faut pour traverser le boulevard Saint-Michel. On a recouvert votre visage d’une couche de fard gris, afin d’empêcher que vous fussiez descellés, vos amis et vous, une nouvelle fois.

Dans certaines rues, vous êtes disposés en rosaces et je frémis en pensant aux paveurs qui, toute leur vie, courbés ou à genoux, ont artistiquement dessiné la chaussée. Non seulement vous étiez taillés un à un, vous, les pavés, mais il fallait encore que vous fussiez à l’origine de beaux tableaux destinés pourtant à être piétinés. En ces temps, le beau était d’abord utile.

Un jour, dans une zone de menus travaux effectués sur la voie publique à Paris – je ne sais plus où ; il y a en permanence des travaux, à Paris – une petite brèche était ouverte dans la chaussée et vous étiez là, nu, un peu sali de terre, de boue, de temps qui passe, défait, triste, affamé. Martine vous a ramassé, elle vous a enveloppé dans des mouchoirs, elle vous a emporté dans son sac et nous vous avons adopté. En rentrant, je lui disais en riant : « Tu transportes une arme par destination. On va nous arrêter. » À la maison, je vous ai lavé dans une bassine amicale avec du produit nettoyant, je vous ai brossé, séché. Je vous aurais presque fait les ongles… Depuis, vous vivez chez nous, un peu seul peut-être mais, au moins, vous n’avez pas été de nouveau enterré vivant sous le macadam. Vous habitez dans nos livres. Vous êtes garé en double file sur une étagère : on ne demande pas à un pavé de stationner correctement, cela n’aurait pas de sens. Quelquefois, je vous regarde, je vous prends dans la main et vous caresse un peu. Il me vient alors une envie irrésistible de vous lancer à la tête de quelqu’un, mais aucun homme politique ne passant jamais chez moi, je ravale mon envie et vous repose sur l’étagère, honteux de vous avoir fait perdre votre temps.

Depuis quelques années, quelques décennies peut-être, on appelle « pavé » un volume d’au moins quatre-cents pages. C’est devenu un lieu commun. Pourtant, ces ouvrages ne se peuvent assimiler ni aux pavés du XVIIIe – ceux que, traditionnellement, on envoie sur les gendarmes mobiles – ni aux plus gros qui, eux, représentent au moins trois éditions des Misérables, collées l’une à l’autre. Ces misérables qui vivent sur le pavé.

10:40 Publié dans Apostrophes insolites | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 22 juin 2006

À un professeur

Nous vous avons enterré dans le petit cimetière d’Arles peu avant le printemps 1971. Vous aviez quel âge ? – trente-trois, trente-cinq ans, même pas. Nous étions trois camarades, nous étions venus à l’arrière de la voiture d’un professeur de mathématiques. Il y avait aussi un professeur d’histoire. Deux collègues, trois élèves, pour représenter le lycée, ce n’était pas énorme. Nous nous sommes tenus à distance de la famille, je ne sais même plus s’il y avait beaucoup de monde, je ne crois pas. Je ne sais plus.

Je ne vous ai jamais oublié, faut-il le dire ? Je vous ai eu – dans le jargon des élèves, on dit : « J’ai Untel en telle matière » – en première et au début de ma terminale. Je dis au début parce qu’au mois de mars, vous êtes allé enrouler votre 404 à injection autour d’un arbre, sur la route d’Arles. Je ne vous le pardonnerai jamais. Pour une fois que je croisais quelqu’un d’exceptionnel… Vous conduisiez vite, toujours. Je ne sais pas si c’est à cause de cela que vous vous êtes tué, mais vous conduisiez vite. Devant le lycée, on vous voyait arriver, freiner un peu brusquement, vous garer nerveusement. Par la vitre ouverte, Beethoven ou Wagner faisaient hurler les instruments. Vous montiez le volume outrageusement… C’était le moment des cassettes stéréo 8 qui n’ont pas duré très longtemps, elles étaient grosses, fragiles, coûteuses, mais c’était ce qui se faisait alors de mieux, en matière de reproduction du son. En voiture, qui plus est, c’était le nec plus ultra. Vous aimiez avoir ce qui se fait de mieux, je sais… Pléiade, Waterman CF, stéréo huit pistes… Habillé minablement ou presque, mais aristocrate pour tout le reste.

Vous parliez dix langues, vous saviez tout. Enfin, c’est peut-être l’image que nous en avions, bien sûr. On en prend vite plein la vue, quand on est jeune. Pourtant, je n’ai pas l’admiration facile, pas du tout. À près de cinquante-quatre ans, aujourd’hui, je peux dire que je n’ai jamais été impressionné que par deux personnes et vous êtes la première. Vous étiez original, vous parliez comme personne ne parle (ça me plaisait bougrement, vous vous en doutez !), même votre démarche était étrange, votre ironie cinglante, bref, vous étiez un type hors du commun, il n’y en a pas beaucoup. Je me rappelle une flamme dans vos yeux, en permanence.

Je sais que vous m’aimiez bien, et même davantage. C’était sans doute exagéré, quelquefois. Les 18 et 19 en dissertation, mes copies ne les valaient pas, bien sûr que non. Et vous n’y alliez pas avec le dos de l’appréciation, dites : « Facture excellente, écriture au-delà de l’excellence. » Foutre ! Heureusement, je ne suis pas du genre à me prendre au sérieux… C’était redoutable, des remarques comme ça – et j’en passe ! Ce qui me fait enrager aujourd’hui, c’est qu’un jour, dans une crise de renouvellement consécutive à quelque déception, j’ai déchiré toutes ces copies, en même temps que je détruisais des kilogrammes de papier, et mes carnets de correspondance, et que je jetais à la poubelle – et là, misère de bonsoir, je m’en voudrai toute ma vie – le début d’un bref traité de dissertation inédit dont vous étiez l’auteur et que vous aviez entrepris de nous dicter. Non seulement je n’en ai jamais su la fin, mais je n’ai pas conservé le commencement. On fait difficilement plus bête. Une phrase de l’introduction m’est restée gravée dans la tête. Le cours était divisé en sept chapitres (le dernier s’intitulant « Souffle ») et vous écriviez : « … lesquels chapitres enclosent les exigences principales et les convenances générales stipulées par l’exercice architectonique de la dissertation française. » Voilà tout ce qu’il en reste, pardonnez-moi.

J’ai encore un spécimen de votre écriture minuscule sur mes bulletins trimestriels d’alors, non détruits, ceux-là, heureusement. Mais il s’agissait de photocopies sur papier thermique et je sais qu’un jour, on ne lira plus rien. Je les ai regardés il y a quelque temps, ces bulletins. Déjà, ils avaient énormément pâli. J’ai aussi un ou deux ouvrages pris dans la bibliothèque de la classe (à l’époque, une bibliothèque, dans un lycée, c’est une armoire dans un coin de la salle), que je n’ai jamais rendus.

J’ai parlé de vous à mes femmes, à mes filles qui vous savent comme si elles vous avaient connu. Quel âge auriez-vous maintenant ? Soixante-dix ans environ, un peu moins… J’aurais aimé – mais cela eût-il été possible ? – conserver des relations avec vous, si vous aviez vécu. Je ne recule pas devant l’appellation désuète de « mon maître », qui ne me fait pas rire. J’imagine que vous auriez impitoyablement sanctionné les petites âneries que j’ai eu la faiblesse de rendre publiques par la grâce d’éditeurs très généreux, car vous ne m’épargniez pas non plus, de temps à autre (et vous faisiez bien.) En tout cas, je vous aurais envoyé mes livres à chaque parution. J’ai dédié l’un d’eux à votre mémoire. Cela ne sert pas à grand-chose, c’est vrai.

22:04 Publié dans Apostrophes insolites | Lien permanent | Commentaires (0)

À un cliché

Vous êtes ce qui m’exaspère le plus. Votre petit frère se nomme lieu commun et votre sœur aînée idée reçue. Quelle famille ! Quand vous survenez dans la conversation, je meurs aussitôt d’ennui. Je me suis toujours demandé comment on pouvait vous proférer. Vous êtes pour moi la médiocrité prononcée, presque palpable. Vous êtes dicté, vous fleurissez tout seul sur les lèvres des gens, vous nourrissez la télévision et le moulage qu’elle fait des cerveaux lorsqu’on la regarde trop régulièrement. Je me mets surtout en colère quand celui qui vous fait naître s’imagine – c’est un comble – avoir trouvé quelque chose de neuf et d’original. Je me demande sans cesse s’il est conscient de son erreur banale ou pas, s’il se sent dicté, s’il a ou non l’impression de répéter quelque chose de déjà entendu, s’il se rend compte que, ce faisant, il abdique tout esprit critique, abjure sa foi d’homme libre.

Du cliché, on ne peut retenir que la fréquence, jamais l’exactitude. Comment faites-vous pour, non content d’être omniprésent, être toujours faux ? Que vous ai-je fait pour que vous empoisonniez mon existence, pour que je vous croise dans les couloirs des bureaux, dans les magasins, dans les rues fatiguées des cités, dans les champs, enfin, de ma chère campagne ? Vous avez le don d’ubiquité, vous êtes protéiforme, vous me faites tousser car je suis devenu allergique et m’irrite dès que je pressens votre arrivée. Il n’est aucun soin parfait pour lutter contre votre influence, guérir vos effets déplorables. Nulle cortisone ne saurait suffire. Vous êtes viral et invincible. Quand, d’aventure, j’ai encore quelques forces, je tente bien, le désespoir au cœur et la bannière basse, d’aller contre vous. Je compte toujours sur l’intelligence d’autrui, me disant qu’on reviendra de sa croyance imposée, qu’on fera, sinon effort de réflexion, du moins effort d’expression. Dans ces moments-là, je ferraille encore quelque peu, mais bien vite, je rengaine tristement mon épée : le dragon est invincible. Le cliché règne, il ordonne les phrases et les pensées.

Le mot même de « cliché » montre ce que vous avez d’immuable, de définitivement arrêté, fixé. Vous avez un côté bétonné, vous êtes une empreinte à jamais creusée dans les têtes, une image avec des zones d’ombre que la réflexion se garde bien de vouloir éclaircir. D’ailleurs, le terme de « réflexion » vous est antinomique. Quand vous l’entendez, vous sortez votre revolver mental. Réflexion ? Verboten ! Niet ! Pas question ! Chez vous, on ne réfléchit pas. On cliche.

Quand vous aurez définitivement vaincu, il ne restera plus aux allergiques de mon espèce qu’à mourir. Rassurez-vous, nous avons déjà commencé et nous nous y employons quotidiennement.

09:59 Publié dans Apostrophes insolites | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 21 juin 2006

À une bouteille

Mademoiselle,

On n’y pense pas a priori, mais vous êtes un objet important, si j’en juge par la place que vous occupez dans la langue. J’y songeais l’autre jour, vous regardant et me rappelant le temps où vous étiez uniquement de verre, votre équivalent de métal ou de peau étant plutôt dénommé flasque ou gourde (deux substantifs qui, lorsqu’ils deviennent adjectifs, prennent curieusement une connotation péjorative.)

Vous avez été choisie comme symbole d’une façon de voir les choses, de se représenter les événements de l’existence. On parle de bouteille à moitié vide, à moitié pleine, pour mettre en image le regard qu’on peut porter sur les événements survenus. Il paraît que je suis fort pessimiste et que je vous vois systématiquement à moitié vide. Pour tout dire, je crois bien que c’est exact, mais on ne se refait pas et vous conviendrez, fussiez-vous pleine, que ce que l’existence nous donne à voir est si peu reluisant qu’on est bien excusé de considérer la seule partie vide.

Vous avez été retenue comme un autre symbole, celui de la tentative impossible, dernière, désespérée – et cependant porteuse de l’espoir ultime, vital, enraciné en nous. Vous êtes alors une bouteille à la mer. Et, c’est vrai, il arrive que vous touchiez au port, qu’une âme vous ramasse, vous ouvre et, prenant connaissance d’un désespoir, puisse faire quelque chose. Il y a cependant dans un pareil destin une part d’aléatoire si grande, immense, même, que vous craignez pour votre vie, redoutant qu’un rocher heurté vous brise et vous empêche de mener à bien votre mission.

Vous avez été signalée comme un symbole encore : mettre Paris en bouteille est dans la langue le clou de l’impossibilité technique, du défi. Vous avouerez que c’est un cliché idiot, vraiment. On aurait pu dire Ottawa en tonneau ou Berlin dans un sandwich. Non, c’est vous qui avez fait les frais de cette mise en boîte… ou en bouteille, évidemment… Remarquez, vous avez été associée à cette ville qu’on dit Lumière, on ne s’est pas moqué de vous.

Vous êtes aussi le lieu des exploits parfaitement inutiles. Je pense à ces miniaturistes patients, étonnants ouvriers qui, de bois et de colle, construisent en votre sein froid un bateau avec ses voiles, ses ponts et ses canons. Un prodige de patience et d’habileté complètement gratuites, dont le résultat ne sert strictement à rien. Vous devenez alors un objet incongru, de mauvais goût, vous trônez sur un buffet ou sur un poste de télévision, la poussière vous recouvre bientôt – mais l’exploit demeure, même s’il est ridicule.

Vous êtes la métaphore des encombrements lorsqu’en voiture, on se retrouve prisonnier de ce qu’on nomme bêtement un embouteillage. Je conçois que cela vous vexe. Quand on symbolise l’existence, le secours, l’impossible, on accepte mal de devenir l’engorgement urbain, tout bête, tout stérile.

Heureusement, on peut aussi vous sacraliser, vous qualifiant alors de dive. Ce qui vous fait vous rengorger et je vous soupçonne de n’être pas insensible à la flatterie. Cela peut se comprendre, c’est humain.

Quand vous contenez peu, on dit de vous que vous êtes « une fillette », appellation un rien sexiste évidemment inventée par des hommes.

Vous n’aimez pas être associée au temps qui passe et à son corollaire, la vieillesse. Ainsi, vous vibrez lorsqu’on parle de « prendre de la bouteille », expression que vous trouvez déplacée, inconvenante. C’est vrai, vous êtes une dame, on ne doit vous associer aucune idée d’âge et je me demande bien d’où a pu naître cette phrase absurde. Une bouteille à cheveux blancs, c’est inimaginable. Même Breton s’était bien gardé d’écrire une chose pareille. Il s’était arrêté au revolver.

Je vous laisse ici, mademoiselle, je ne voudrais pas abuser. Tant va la cruche à l’eau…

10:42 Publié dans Apostrophes insolites | Lien permanent | Commentaires (1)

Aux amants

Vous avez le masque du rire et l’habit de fleur bleue qui convient à votre rôle. Vous allez au cœur des rues éperdues de délire et mangez des chansons, des musiques frivoles, après que vous avez bu l’eau des corolles, goûté au fruit frais de la mer et mordu dans le pain de votre illusion.

Votre texte rime, vous avez bu la parole du rêve, mais la réalité vous prend dans son mensonge et bouscule le vôtre lorsque la nuit s’achève. Le matin est, pour vous, le rideau qui se lève quand vous voudriez qu’il vous rendît anonymes pour vous cacher, vous lover dans sa brièveté.

Vous respirez l’artifice, vous vivez de bravos quand vous vous aimez, vous arpentez sans fin des coulisses toutes identiques, vous trébuchez sur la scène, mourez chaque soir sous des lumières blêmes, vous brûlez à la rampe. Votre peu d’intimité se farde de crèmes.

Vous aimez trop la parure et vous n’êtes plus rien quand les rappels s’achèvent. Dans l’ombre qui survient, votre médiocre nature vous renvoie en coulisses.

07:00 Publié dans Apostrophes insolites | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 20 juin 2006

Pour Stendhal

L’ami Feuilly appelle mon attention sur la vente de manuscrits de Stendhal et sur une pétition lancée par l’association Stendhal de Grenoble.

09:47 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (20)

Au passé

Passé pourri, écoute. Passé tête à claques, ordure dorée, quand tu débarques, ça m’insupporte. Mais le plus terrible, c’est lorsque tu ressurgis du fond du néant, au tournant des rues, miasme à deux yeux à peine ternis, mémoire du temps, fichier qui tue. Tu as une tête veule de profits et pertes. Parfois, dans ma tête ouverte, tu fais la gueule, tu me fais dire ta prière. Le plus affreux, c’est quand, en riant, quelqu’un apparaît après des années, mort-vivant, ombre que l’on croyait assassinée.

Passé de misère, crevure, tu es une poubelle qui s’ouvre et murmure. Le plus heureux, c’est quand je m’en vais vers l’aujourd’hui, sur l’avenue grise. Alors, je me sens plus vieux, mais la brise souffle à mon oreille un vent d’espérance et la liberté me prend, et je danse en te foulant aux pieds, toi qui tiens tes tripes en main comme le roi Renaud, de retour de guerre. Avec mes outils, je forgerai demain. On ne risque rien à piétiner la mort. Être en paix est ma seule science. J’ai laissé ma jeunesse au bout d’un pont dont j’ai même perdu le nom. Il est des choses qui s’oublient. Depuis, j’ai fait le tour des quais, regardé sous les piles tronquées, seule la pluie pouvait s’apercevoir. J’avais dû être distrait, égoïste, ou bien vouloir être libre, adulte, j’avais cru que je pourrais la retrouver, la rouvrir comme un livre. Mais elle a disparu dans la nuit. J’ignorais la prudence : les portes, on ne les ferme pas, même si elles donnent sur l’au-delà. Il faut conserver une clé, une clé-souvenir. De ma maturité, j’ai fait le tour des étés. Enfin, voilà ce qu’on croit… Mais en automne, mon corps s’aperçoit tel qu’il est aujourd’hui, avec des années monotones. Ma jeunesse ? Elle était idiote, mais elle avait l’œil vif. Je l’imprimerais bien sur des machines grandioses, en offset de la lune, en typographie de palais, sur japon du bonheur, sur vergé des jamais, sur vélin de l’amour. Je passerais ainsi le temps meurtri de ma destinée blanche. Je serais volontiers châtelain d’utopie. Ah, je la mettrais bien dans l’euphonie des mots, dans la belle lumière. Elle avait le sel des marées des villes, les dents des soirs devancés, les ports des quatre sourires, le sang qui flambe de satin, la peau des sables tranquilles, fraîchis par des vents graciles au soir pacifié, des mains qui sculptent le cristal caché. Au bout de tout cela, il y a l’automne que j’eusse rimé en deux vers, mais tu l’as enlisé gaiement dans ton marais.

07:00 Publié dans Apostrophes insolites | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 19 juin 2006

À un contrat

Vous êtes une petite liasse de feuillets mal agrafés et vous dites cependant le droit. Enfin, vous le dites jusqu’au moment de la signature car ensuite, on s’empresse de vous oublier, de ne pas vous respecter.

Cet oubli, cependant, est à sens unique. Si l’auteur s’abusait jusqu’à vous violer, l’éditeur, lui, s’empresserait de dire et d’écrire : « Mon cher, je vous rappelle les termes de notre contrat… », ou pire encore : « Le contrat qui nous lie… » Qui nous lie ! C’est-à-dire qui nous lie quelquefois, bien sûr. Au moment d’exécuter ses propres obligations contractuelles, l’éditeur, lui, ne pense jamais à vous, il ne parle jamais plus du contrat qui, certainement, ne lie plus que très peu, à ce moment-là. Surtout quand ce moment est celui de payer. Là, sauf votre respect, vous n’existez plus, mon cher. On aimerait pouvoir vous brandir au bout d’un bras levé dans l’indignation (certaines choses se dressent dans le plaisir, d’autres dans la colère) et hurler à son tour : « Le contrat qui nous lie… » Las, l’éditeur alors est sourd, il a oublié votre existence.

Il vous arrive d’être léonin, ce qui est un adjectif plein d’allure, mais signifie en réalité que vous prenez l’un des deux signataires pour un imbécile. C’est en général toujours le même, cette pauvre dupe qu’est l’auteur. Heureusement, vous pouvez être alors annulé par les tribunaux. Reste à payer le bavard (ce nom qu’en argot, on donne à l’avocat), à ester, à espérer enfin que le curieux (le juge, toujours en argot) donnera raison à l’exploité qui, dans un instant de lucidité fatiguée, rendue fragile ou, plus probablement, de découragement extrême, accepta de vous revêtir de son humble paraphe, sachant pertinemment que, face à lui, la flamboyante signature du négrier resplendirait d’un air vainqueur.

J’aimerais bien vous aider à vous faire respecter, vous savez. Il y a peu, j’ai prié un avocat de bien vouloir défendre certains de mes intérêts, toujours en matière éditoriale, vous n’en doutez pas. Il a pris quelque temps pour examiner votre histoire et puis m’a répondu avec un dédain poli – mais si, le dédain poli, ça existe bien, ça se porte beaucoup chez les gens du monde – que vous ne l’intéressiez pas. Vous étiez pour lui trop petit, trop minable. En gros, les sommes à recouvrer ne lui paraissaient pas suffisamment importantes pour qu’il pût à son tour manger un peu grâce à vous. Encore était-ce un tout-petit avocat, un de ceux qui n’ont pas grandi et sans doute ne grandiront jamais. Je ne m’étais pas adressé à des « ténors du barreau » comme dit si maladroitement le lieu commun. Si je m’étais adressé à, je ne sais pas, Maurice Garçon, par exemple… Ah oui, il est mort, c’est vrai… Mais vous êtes mort aussi, mon contrat, comme vos petits frères… À qui, alors ? À Paul Lombard ? Lui au moins m’avait reçu, pas longtemps, entre deux clients, lorsque j’étais allé lui parler d’Albertine et Julien Sarrazin à son cabinet du boulevard Saint-Germain. Le lendemain, j’étais passé chez lui, près du Sénat, emprunter des ouvrages dont je désirais photocopier quelques pages. Il l’avait proposé lui-même. Certes, je n’étais pas allé plus loin que l’entrée dans laquelle j’aurais pu faire un studio pour mes filles, j’avais été reçu par une dame espagnole sur le pas de la porte, elle s’était montrée contente que je l’appelle Madame, ce qui était pourtant la moindre des choses – bref, Lombard m’avait reçu, m’avait parlé. Le petit bavard n’a pas voulu s’occuper de mes dossiers. Comment voulez-vous que je vous aide dans ces conditions, vous voyez bien qu’il y a la justice des pauvres et celle des riches, et que le plus minable n’est pas celui qu’on croit.

15:55 Publié dans Apostrophes insolites | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 18 juin 2006

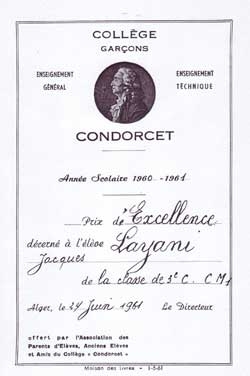

Temps jadis

19:11 Publié dans Cour de récréation | Lien permanent | Commentaires (17)

vendredi, 16 juin 2006

À un clou

Vous n’avez l’air de rien, avec vos chaussures pointues et votre chapeau rond, votre air pas très malin, veuillez pardonner ma franchise, et votre bonne volonté. Cependant, vous êtes utile et vous avez un caractère perforant. Si vous n’êtes guère persuasif, vos opinions, au contraire, s’insinuent à la longue car vous savez vous montrer insistant et aller répétant la même chose jusqu’à ce que mort s’ensuive ou, plus simplement, jusqu’à ce qu’elles pénètrent, possèdent, prennent – voyez les métaphores sexuelles – le cerveau choisi.

D’aucuns, qui ne vous aiment guère, prétendent que, sans votre ami le marteau, vous n’êtes rien. C’est possible. Encore qu’on puisse être clou sans agir comme un clou, c’est-à-dire sans s’enfoncer, sans être planté. Il est des personnes maladroites qui se plantent sans cesse et ne sont pourtant pas des clous. C’est dire si elles sont inutiles. Vous, au moins, vous assumez votre condition de clou, bien droit, bien fier dans votre modestie, orgueilleux dans votre humilité, prêt à rouiller puisque nous devons inéluctablement vieillir.

Il arrive qu’on parle du clou comme du sommet. Je m’explique : le clou d’un spectacle, c’est son aboutissement, son meilleur moment. Dans ces cas-là, vous êtes fier, radieux. Vous avez le sentiment d’une injustice réparée, vous vous dites : « Je ne suis pas un clou pour rien. Ma vie de clou a un sens » et, sur-le-champ, vous mandez vos petits-enfants pour leur insuffler cette morale dont vous êtes l’auteur : « Le clou, c’est parfois le bouquet. »

Chez les artistes plasticiens qui sont amenés à faire voyager leurs œuvres en les confiant à des transporteurs spécialisés, vous régnez. On parle en effet, en ces lieux, d’assurance « clou à clou » et, ma foi, comment dire mieux que cela l’importance qui est la vôtre, le rôle que vous tenez d’une manière grandiose ? On vous reconnaît jusque dans le monde de l’assurance, ce qui n’est pas fréquent en ce monde où l’on n’est plus assuré de rien.

Vous vous vexez lorsqu’on parle de clou à propos d’une simple pointe. Vous faites aussitôt remarquer que vous ne portez pas le même chapeau et que cette différence de distinction, cette parure supérieure qui est la vôtre, montrent suffisamment que vous n’êtes pas du même monde, la pointe et vous. On peut être clou et tenir à son standing. Vous rappelez alors que votre famille compte de nombreuses branches, et non des moindres : les clous de tapissier qui ont fréquenté le beau monde et les fauteuils capitonnés, par exemple. Bref, votre branche… a de la branche, comme on ne dit plus.

Vous vous irritez également lorsqu’on dit d’une chose qu’elle ne vaut pas un clou. Vous vous sentez alors étalon, unité de mesure, et d’une mesure dépréciative, qui plus est. Vous pensez valoir mieux que cela. Je vous comprends.

Enfin, vous avez une certaine nostalgie pour le Crédit municipal. En ces temps peu reculés, on pouvait, lorsqu’on n’avait plus d’argent, aller gager quelque objet au Mont-de-piété où un expert zélé évaluait d’un œil précis – un œil d’expert, en somme – la valeur de ce qu’on apportait. La somme correspondante était donnée sur-le-champ. Plus tard, renfloué, on pouvait récupérer son bien en rendant la somme, augmentée d’un intérêt modique. On pouvait gager un vêtement, un bijou, un poste de radio, un parapluie, n’importe quoi ou presque, pour sa valeur immédiate. Cela dépannait, ça permettait de régler une dette qui n’en pouvait plus de traîner, de faire face à un imprévu, de traiter un ami de passage sans lui révéler que la bourse était plate. Au bout d’un temps, les objets non récupérés étaient vendus aux enchères. C’était le Crédit municipal qui organisait cela, mais on parlait plutôt de Mont-de-piété. Comme on ne voulait pas dire qu’on finissait mal certains mois ou que d’autres s’arrêtaient le 8 ou le 9 et qu’il fallait tenir, on disait qu’on allait demander de l’aide à une tante, qui pourrait procéder à un petit dépannage. Le Mont-de-piété, ainsi, s’est aussi appelé « ma tante. » On prenait le vison des temps meilleurs (ou le lapin des temps ordinaires) et l’on disait : « Je vais le porter chez ma tante. » Et vous, vous regrettez cette institution car on disait encore : « Je vais le mettre au clou. »

Vous n’avez en réalité qu’une crainte, celle de la tenaille. Elle équivaut pour vous au poids des ans. Elle vient vous chercher, vous arrache de force de votre lit en vous tirant par la tête, et elle y met tant de force, la sauvage, qu’elle vous fait courber le dos. Elle vous colle une scoliose en moins de deux. Vous n’êtes alors plus bon à rien. Quelquefois, votre ami le marteau vient tenter de vous redresser mais où la tenaille passe, le clou trépasse, comme on l’écrivait autrefois dans des manuels d’histoire démodés.

Bonsoir, mon ami clou, je dois vous laisser. Je suis à mon travail où je gagne des cacahuètes. Vous voyez, vous n’êtes pas le seul à être maltraité par la langue. On dit « des cacahuètes » pour signifier « pas grand-chose. » Je me demande d’où viennent de telles images. Que gagne-t-on à les utiliser ? Des clous.

15:30 Publié dans Apostrophes insolites | Lien permanent | Commentaires (2)

Au vendredi

On vous a placé au bout de la semaine de travail, fanal vert prévenant de l’entrée du port. Vous n’aviez rien fait pour cela : aucune tâche remarquable, pas de mérite particulier. Vous avez été désigné comme un autre eût pu l’être. N’allez pas croire à une promotion reconnaissant la qualité de vos services : vous n’êtes qu’un jour parmi d’autres, n’allez pas demander une augmentation, elle vous serait refusée.

Vous êtes prétentieux. Il est vrai que vous êtes parfois saint ; vous voilez alors les tambours comme on se voile la face.

Vous ne devriez pas bomber ainsi le torse. La semaine est une invention des hommes, comme l’est d’ailleurs tout le calendrier. L’être humain est ainsi fait, il faut qu’il découpe, structure et classe. Dites-vous bien cependant qu’un autre découpage eût pu vous assigner la première place, celle en général peu appréciée, qu’un mauvais hasard ou un tirage au sort trafiqué a donnée au lundi. Vous eussiez alors été le mal aimé. Alors, hein, je vous en prie, taisez-vous ! Inutile de la ramener. Il vous arrive même de sentir le poisson. Il n’y a pas de quoi se vanter.

09:45 Publié dans Apostrophes insolites | Lien permanent | Commentaires (6)

jeudi, 15 juin 2006

Salut l’artiste

L’humoriste Raymond Devos est mort, jeudi, à l’âge de 83 ans, a-t-on appris auprès de son entourage professionnel. Il était hospitalisé à Paris depuis plusieurs mois à la suite d’une attaque cérébrale. (AFP)

L’humoriste Raymond Devos est mort, jeudi, à l’âge de 83 ans, a-t-on appris auprès de son entourage professionnel. Il était hospitalisé à Paris depuis plusieurs mois à la suite d’une attaque cérébrale. (AFP)

11:55 Publié dans Art | Lien permanent | Commentaires (5)

mardi, 13 juin 2006

Varia, 3

J’ai reçu ce matin l’acceptation de l’Harmattan pour un manuscrit de théâtre dans lequel j’ai groupé mes deuxième et troisième pièces, Manon et Guillemine. Ce sera ma publication de l’année, vraisemblablement. Je sais, l’Harmattan, ce n’est pas terrible : on fait ce qu’on peut. J’attends la réponse d’un autre éditeur pour le même texte ; même s’il acceptait, ce serait trop tard puisque je vais signer chez l’Harmattan. Quand on n’a pas d’éditeur, le premier qui répond l’emporte, même si l’on préfèrerait paraître chez l’autre.

Je lis depuis quelques jours le Journal de guerre (1939-1941) de Simone de Beauvoir.

Mes travaux personnels n’avancent guère, uniquement par manque de temps, donc d’énergie, celle-ci s’usant au travail salarié pour un gain somme toute inacceptable, de l’ordre des picaillons. Compte tenu du nombre de collègues de l’Éducation nationale qui se vautrent dans cette rue, point n’est besoin que je précise de quel ordre sont les traitements des fonctionnaires. Il paraît que c’est encore trop.

Je n’ai toujours pas reçu mon bulletin de salaire du mois de mai.

Bavardé une heure hier, au Daguerre, avec Jean-Claude Tertrais, qui connut André Breton à partir des années 50. La façon dont ils se sont rencontrés est plaisante. Tertrais, autodidacte d’une vingtaine d’années, travaille aux Halles et fait de longs trajets en métro, qu’il met à profit pour lire. Il découvre les livres de Breton. Enthousiasmé, il lui écrit avec l’inconscience de la jeunesse. Il faut croire que la lettre était intéressante, puisque le poète l’invite à le rencontrer. Là, il a tout de même le sentiment de subir un examen de passage. Rimbaud, Lautréamont, Apollinaire, il s’en tire bien. Soudain, tombe la phrase qui tue : « Connaissez-vous Thomas de Quincey ? » Pour Breton, c’est un critère. Hasard objectif, Tertrais a lu de Quincey, justement, quelques jours avant... C’est un homme étonnant, plein d’histoires à raconter. Quand on pense que, jeune insoumis durant la guerre d’Algérie, il fut envoyé en bataillon disciplinaire avec les brimades et les coups dans la gueule que ça comporte, on s’étonne de le trouver si ouvert et plein d’humour. Il a connu un nombre incroyable de gens. Nous avons évoqué Bérimont, Mac Orlan, Lacassin, Sigaux, Laforgue, René Floriot… et même l’abominable docteur Petiot. Le Perrier n’était pas assez frais et la rondelle de citron était une demi-rondelle. J’ai trouvé ça mesquin de la part du café.

16:15 Publié dans Humeur | Lien permanent | Commentaires (9)

lundi, 12 juin 2006

Le film à ne pas faire

Ne perdez pas votre temps en allant voir Le Passager de l’été, de Florence Moncorgé-Gabin. C’est un film comme on aurait pu en tourner il y a cinquante ans. Il faudrait signaler à la réalisatrice qu’il a existé, il y a environ un demi-siècle, un mouvement artistique dénommé « Nouvelle vague. » Non que je sois pour la Nouvelle vague de manière acharnée, pas du tout, mais on ne peut, cinq décennies plus tard, faire comme si elle n’avait pas existé.

Ce roman filmé, pour ne pas dire roman-photos, accumule les clichés. Tous, sans exception. Il n’y a pas une trappe dans laquelle Florence Moncorgé ne soit tombée. Tout est souligné à l’encre rouge, au pinceau rouge, et pas un pinceau pour les Beaux-Arts, non, un gros pinceau de peintre en bâtiment. Si vous n’avez pas encore compris, on va bien souligner, bien, bien fort, on va « téléphoner » chaque scène (supposée) importante, on va vous donner des regards appuyés à la pelle pour que vous deviniez bien ce qui va suivre et, si ça ne suffit pas, on va vous faire sentir le poids du regard avec un zoom avant lui-même très insistant. Et quand le personnage féminin regarde le personnage masculin qui lui tourne le dos, le zoom avant, d’ailleurs prévisible, est tellement lourd que, de plus, le personnage masculin va se retourner, comme ça, vous aurez compris.

Tous les clichés, disais-je. Des exemples ? Le générique filmé d’avion ou d’hélicoptère sur un beau paysage, la caméra finissant par montrer, le long des côtes, une voiture filant sur la route (c’est un personnage qui arrive et amène, par conséquent, l’histoire avec lui.) Le même principe éculé sert au générique de fin, tandis que la voiture s’en va, avec cette différence : l’avion ou l’hélicoptère vire et découvre un panoramique sur le ciel et la mer. J’oubliais les violons de service en fond sonore, évidemment. Encore des exemples ? Le personnage arrive donc en voiture, une voix off nous dit qu’il a rendez-vous avec son passé (mais si, mais si), puis tout le film est un flash back et, dix minutes avant la fin, est effectué un retour au présent avec sanglots longs et deux courtes scènes tellement prévisibles qu’elles en sont honteuses, je ne trouve pas d’autre mot. D’autres exemples ? Des scènes d’amour filmées dans une lumière tamisée dorée en harmonie avec la peau, montées en fondu enchaîné. On continue ? Les voitures de 1950, louées à prix d’or à des collectionneurs pointilleux, sont évidemment trop propres ; on n’a pas osé les salir un peu alors qu’elles sont censées rouler dans des chemins fangeux, chose pourtant signalée dès l’ouverture par les chaussures crottées du personnage masculin qui salissent le dallage de la cuisine, effet d’ailleurs souligné par un zoom avant en plongée, et, pour ceux qui auraient décidément mal vu, souligné encore par le dialogue. On poursuit. Tout au long du film, sont montrées des scènes qui sont manifestement là pour annoncer le dénouement, dans lequel on retrouvera leur trace. Une fois encore, tout ça est collé au scotch fluorescent rouge brillant : il faut bien faire comprendre. Pour terminer, mais on pourrait continuer, le titre. Après Les Passagers de la nuit, film de Delmer Daves en 1947, Le Passager de la nuit, roman de Maurice Pons en 1960, Le Passager de la pluie, film de René Clément en 1969, pouvait-on oser Le Passager de l’été ? Non seulement le titre est épuisé, mais son contenu même dévoile celui du film : si passager il y a, c’est qu’il va partir à la fin. Là encore, une voix off souligne au début que nous sommes en juin et que les journées sont longues ; à la fin, le passager en question s’en va dans la brume, parce que l’automne arrive déjà. Vous avez compris ? L’été est fini, le passager est passé. Vous avez bien compris, c’est sûr ?

Au bout du compte, on se demande quel est le propos de l’auteur car, dans un parti-pris apparent de réalisme, elle n’est pas réaliste du tout. Voici en effet l’essentiel : aucune des réactions du personnage masculin principal, Joseph, n’est cohérente. Ni socio-culturellement, ni affectivement. Alors, si l’on est dans une forme de stylisation, il ne faut pas faire de vérisme. Il y a en permanence un déséquilibre, fatal au film : de quoi nous parle-t-on ? Quelle est cette étrange romance ? À moins qu’on nous veuille conter une histoire de femmes ? Mais cette histoire de femmes tourne exclusivement autour du personnage de Joseph. Le moins qu’on devait faire alors était de l’étudier soigneusement.

Il reste deux choses. La première est que ce film constitue un bon documentaire sur la vie agricole en France en 1950. J’avais écrit une note sur le caractère trop souvent urbain du cinéma d’aujourd’hui, je suis ici comblé. La documentation est solide, la reconstitution excellente, les gestes sont particulièrement justes. Mais ça ne suffit pas, malheureusement. La seconde est la belle découverte du talent dramatique de Catherine Frot, trop souvent employée dans des rôles ridicules au sein de comédies débiles. Elle est ici remarquable dans un personnage austère et passionné. Elle est la meilleure, tout en grâce muette et en tourments.

10:30 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (8)

jeudi, 08 juin 2006

Aux odeurs

Vous êtes les promeneuses de l’atmosphère, le déshabillé blanc de l’air doux, des raconteuses d’histoires inédites pour nez curieux, référencés.

Je suis un senteur, un renifleur. De loin, je sais immédiatement qui est là, je comprends si telle personne vient de passer. Quand je rentre à la maison et qu’une promesse olfactive de dîner m’accueille, j’en identifie les composants. À l’odeur des ingrédients qui fondent et s’enroulent dans le même lit, celui de la casserole, s’associent immédiatement leur nom et leur goût. Je suis un fichier sur pattes, un nez promeneur, un espion de l’odeur.

Quand vous êtes la femme, qu’elle soit parfumée ou sente seulement la savonnette et que j’attrape au vol son sillage dans la rue, ou qu’elle soit intime et que je brûle en mille enfers, je vous reconnais très vite. Dans mon disque dur cérébral, je trouve, sans utiliser la fonction de recherche, l’emplacement de votre dossier et le nom de vos informations.

Je vous sens de loin, vous, l’essence, la mer, le papier, les fleurs, les livres, le cuir, le froid, l’odeur du soleil dans les cheveux derrière l’oreille gauche des femmes, dans le cou des enfants. Je vous sens, tissu qu’on étale, juste au moment où on vous déplie un peu vite, pour que la caresse de l’air vous détende. Je sentirais un jour l’âme des gens que ça ne m’étonnerait pas plus que ça. Je suis une parabole du parfum, je capte les odeurs spécialisées, les cryptées, les odeurs à péage, même.

Il m’arrive d’entrer dans un établissement public et d’en ressortir instantanément, en une étonnante et rapide volte-face qui fait que, parfois, Martine se retrouve seule, le temps de réaliser que, déjà, j’ai fait demi-tour. Et je crie : « Ça pue, ici ! » – enfin, des fois, je le crie intérieurement mais, pour moi, c’est comme si je l’avais dit intelligiblement.

Quelquefois, « vous sentez comme. » J’ai une odeur dans la tête, rangée dans un classeur mauve, et soudain, je la retrouve ailleurs. Brusquement alors, ça sent à tel endroit comme à tel autre. Il me semble à ce moment que le lieu, la situation ou la personne de référence vient me faire signe. Cette main tendue est la preuve la plus sûre de cet ordinateur portable qu’on a installé dans mon nez, à ma naissance.

J’ai pour les parfums de femme la plus grande défiance. Je veux dire que, souvent, ils ne conviennent pas aux dames qui les portent. Il faut savoir choisir son parfum. Il y faut une connaissance intime de soi, un sens de l’harmonie entre le grain de sa peau, sa couleur de cheveux, l’odeur sui generis et les fragrances choisies. Quelquefois, je voudrais dire aux femmes : « Vous vous trompez, ce n’est pas ça », mais ce n’est pas possible. Je voudrais leur confier, d’une voix basse : « Venez avec moi, je vais vous expliquer » et puis, je les emmènerais dans les plus grandes parfumeries du monde, évidemment, et je leur offrirais, à toutes, le parfum qui leur sied, celui-là et pas un autre. Je sais qu’elles comprendraient, qu’elles aimeraient. Je ne suis pas assez riche pour ça, naturellement. Je voudrais qu’elles sachent, en tout cas, qu’il vaut mieux ne pas se parfumer et sentir le savon de Marseille plutôt que de se tromper, au risque de devenir un contresens olfactif. Certaines fois, j’ai envie de demander aux dames qui passent dans la rue : « Est-ce que je pourrais vous sentir, madame ? Partout, partout ? » Martine m’assure que je ne serais pas bien reçu. Je ne comprends pas pourquoi.

18:45 Publié dans Apostrophes insolites | Lien permanent | Commentaires (3)

L’annonce faite à Guillemine

Je me décide à proposer ma pièce inédite, Guillemine, sur le site de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), mais je ne pense pas avoir très bien rédigé mon annonce. J’aurais dû y penser avant, je l’ai improvisée. Cela n’a pas beaucoup d’importance, je pense qu’elle ne servira de toute façon à rien. Et voilà, l’annonce, validée, a paru.

Le lendemain, je propose mon autre pièce inédite, Manon, sur ce même site de la SACD. C’est terrible d’agir sans y croire, d’ainsi se jeter à l’eau, ou dans le vide. Ça ne servira à rien, je le sais. Que puis-je faire pour faire connaître mon théâtre ? Je ne sais pas quand paraîtra cette seconde annonce, qui, comme la première, doit être préalablement acceptée.

Une surprise : je reçois une réponse pour Guillemine, mais… il s’agit d’une comédienne qui cherche un rôle. C’est un malentendu parfait, mais c’est un peu de ma faute, j’aurais dû libeller l’annonce de manière plus claire, plus explicite. Je réponds par un message de regrets. Je regarde sa photo : elle ferait une parfaite Guillemine, précisément.

Elle m’écrit de nouveau en me disant que le malentendu est plutôt drôle. Je lui dis : « Au moins vous aurai-je connue : vous êtes très belle. » C’est bien le moins que je lui dois. C’est bête, les annonces, vraiment.

Deux jours plus tard, une seconde comédienne m’écrit et m’envoie sa photo. Je suis vraiment un imbécile ! Je rédige de nouveau un mot de regrets et, à son tour, elle me répond que ce n’est pas grave. Je note qu’elle tiendrait parfaitement l’autre rôle féminin.

Je suppose que ça va continuer durant deux mois : c’est le temps d’affichage de mon appel. Quand je dis que je ne sais pas exprimer une idée, exposer une situation ! Quand je dis que je ne sais pas écrire ! C’est une fois de plus prouvé.

14:45 Publié dans Art | Lien permanent | Commentaires (2)

Portières et conventions

Je n’ai jamais bien compris les conventions, mais celles en usage dans le cinéma m’ont toujours étonné et ne cessent de m’amuser.

Comme on le sait, dans les films, les voitures se garent juste devant l’endroit où se rend le personnage qui les conduit ; elles le font en marche avant, ce qui suppose qu’il y ait vraiment beaucoup de place ; les portières ne sont jamais verrouillées, au grand jamais. Pourquoi cela ? Je n’ai jamais pu le comprendre. Est-ce que « ça fait riche » de ne pas fermer une portière à clef ?

À l’opposé, quand le personnage doit voler une voiture, il trouvera toujours des portières fermées, s’il doit, pour le scénario, utiliser des clefs. Un autre cliché consiste pour le voleur à marcher très vite le long d’une file d’automobiles garées en essayant d’ouvrir les portières. Elles sont toutes verrouillées (ce qui est incompréhensible puisqu’on ne les ferme jamais), sauf une, qu’il vole donc au bout d’un moment sacrifié à la vraisemblance, cette même vraisemblance qu’on refuse lorsque le conducteur est le légitime propriétaire du véhicule.

Quand j’étais petit, dans les années 50, mon père me le faisait déjà remarquer en souriant. Rien n’a changé.

Une autre convention, celle de la consommation servie et non bue. Au comptoir, à une table à laquelle prennent place les personnages, les boissons demandées restent dans les tasses ou les verres. Au mieux, boit-on une gorgée avant de s’en aller, en général en laissant sur le guéridon ou le zinc un billet dont on ne songe pas une seconde à réclamer la monnaie.

Je ne pense pas m’accrocher ici à un désir de réalisme dont on se moque, c’est vrai, éperdument. Je ne crois pas non plus qu’il y ait là une simple ellipse. L’ellipse, c’est un personnage qui monte un escalier et se retrouve au cinquième étage d’un plan à l’autre. Dans le cas des voitures et des boissons, j’ai bien plutôt l’impression de conventions, de clichés jamais remis en question, si ce n’est de chevilles pures et simples, créant un produit fabriqué.

Les conventions scéniques, au théâtre, passent la rampe. Le théâtre est un monde d’illusion acceptée, où s’expriment des sentiments réels dans un décor de carton ou de bois. Quand un comédien déguste le délicieux nectar contenu par une tasse manifestement vide, personne n’y trouve à redire. On n’est pas là pour ça. À l’écran, un verre doit être plein, même s’il s’agit d’un faux alcool, par exemple. Mais il sera plein. Le cinéma est-il condamné à montrer – je sais, c’est un très vieux débat – et donc astreint à un minimum de réalisme, y compris dans les films totalement étrangers au réalisme ? En tout cas, jusqu’à quand ne fermera-t-on pas les portières des voitures ?

11:55 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (7)