dimanche, 28 mai 2006

Pweege arwarr ler p’tee day-shuon-ay ?

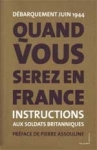

Les éditions Les Quatre chemins, que je ne connaissais pas, ont eu la bonne idée de faire traduire un petit ouvrage, un opuscule, publié l’an dernier par la Bodleian library de l’université d’Oxford. Il s’agit des instructions distribuées aux soldats britanniques lors du débarquement de juin 1944. L’ouvrage a paru sous le titre Quand vous serez en France, quand le titre original était tout simplement Instructions for british servicemen in France. L’auteur est identifié comme The political warfare executive et l’éditeur comme The Foreign office, London. Concrètement, le rédacteur fut Herbert David Ziman, des services de renseignement de la section française du ministère de la Guerre.

Les éditions Les Quatre chemins, que je ne connaissais pas, ont eu la bonne idée de faire traduire un petit ouvrage, un opuscule, publié l’an dernier par la Bodleian library de l’université d’Oxford. Il s’agit des instructions distribuées aux soldats britanniques lors du débarquement de juin 1944. L’ouvrage a paru sous le titre Quand vous serez en France, quand le titre original était tout simplement Instructions for british servicemen in France. L’auteur est identifié comme The political warfare executive et l’éditeur comme The Foreign office, London. Concrètement, le rédacteur fut Herbert David Ziman, des services de renseignement de la section française du ministère de la Guerre.

On est étonné de l’empathie pour la France que présente ce texte, véritable guide de savoir-vivre totalement indépendant des opérations militaires, augmenté d’un précis d’histoire française, de quelques éléments de géographie et, en fin de volume, d’un lexique hilarant (dont le titre de cette note donne un exemple.) On voit que l’auteur est un francophile distingué. Certaines vues, qui ne sont jamais des jugements, frappent par leur exactitude et, de litote en litote, on s’amuse à lire entre les lignes la discrète comparaison qui est faite avec l’Angleterre, quant au mode de vie notamment. La version anglaise de ce manuel est intégralement reproduite à la suite de sa traduction.

On se demande bien pourquoi ce document, ourlé d’exactitude et de sympathie précise, a dû être préfacé par l’inénarrable et omniprésent Assouline, dont il n’est pas exactement prouvé qu’il possède quelque compétence pour introduire un tel sujet. Dans son abominable préface anecdotique et sans intérêt historique, il s’applique à accumuler, comme il nous y a habitués, fautes de langue et d’expression, en omettant de corriger les coquilles qui sont, dans son topo représentant un sixième du texte français, plus nombreuses que dans tout le volume. Quand diable cet imposteur cessera-t-il de faire autorité dans le monde du livre ?

Quand vous serez en France, traduit de l’anglais par Alexis Champon, Les Quatre chemins, 2006 (édition bilingue, 128 pages, 9, 90 euros.)

18:45 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (38)

samedi, 27 mai 2006

Bibliographie melvillienne

À Ludovic

Jean Wagner, Jean-Pierre Melville, collection « Cinéma d’aujourd’hui », n° 20, Seghers, 1963.

Rui Nogueira, Le Cinéma selon Melville, collection « Cinéma 2000 », Seghers, 1973.

Gabriel Vialle, Melville, collection « Anthologie du cinéma », n° 80, L’Avant-Scène, 1974.

Jacques Zimmer et Chantal de Béchade, Jean-Pierre Melville, collection « Filmo », n° 1, Edilig, 1983.

Rui Nogueira, Le Cinéma selon Melville, collection « Petite bibliothèque des Cahiers du Cinéma », Cahiers du Cinéma, 1996.

Denitza Bantcheva, Jean-Pierre Melville, de l’œuvre à l’homme, collection « Essais », Librairie Bleue, 1996.

François Barat, L’Entretien avec Jean-Pierre Melville, collection « Carré-Ciné », Séguier, 1999.

Je ne ferai jamais de livre sur Melville. Ce livre de raison et de sentiment à la fois. J’ai lu tous les travaux qui lui ont été consacrés, ce qui est la moindre des choses, le plus petit préalable pour qui veut, soi-même, composer un ouvrage. Mais deux œuvres de lui (Deux hommes dans Manhattan et L’Aîné des Ferchaux) ne sont disponibles ni en cassette ni en DVD, et je ne peux pas écrire un livre honnête – sinon bon – sur un réalisateur sans avoir vu au minimum chacun de ses films douze ou quinze fois.

16:25 Publié dans Art | Lien permanent | Commentaires (12)

mercredi, 24 mai 2006

À la Fnac de Bruxelles, par Feuilly

14, rue Franklin, le blog qui possède des correspondants dans le monde entier, vous propose ce reportage de son envoyé spécial à Bruxelles.

Visite à la Fnac de Bruxelles, ce midi, après deux ou trois semaines d’absence (ils restructuraient leurs rayons).

J’avais posé la question la dernière fois quant au bien fondé de cette restructuration. On m’avait expliqué que le but était de mélanger les livres de poche et les éditions normales, pour la facilité des clients.

Qu’avons-nous gagné ? Rien.

Qu’avons-nous perdu ? Beaucoup de mètres de rayons. En effet, selon le système classique des Fnac, de part et d’autre d’un couloir central on a des « niches » en formes de U où les livres sont classés par thèmes. On avait donc une « niche » entière pour les livres de poche et une autre pour la littérature française et étrangère en édition originale (plus un coin théâtre et un coin poésie). Maintenant on n’a plus qu’une « niche » pour tout. Sur les présentoirs centraux, on ne trouve plus que des Da Vinci Code et autres gros livres à succès à emporter à la plage. Les biographies, les études littéraires et les auteurs belges sont placés dans le couloir principal par manque de place et sont donc devenus pour ainsi dire inaccessibles, étant donné le trafic dans ce couloir à l’heure de pointe. Par contre on a prévu des « niches » entières pour le roman policier, la science-fiction et les gros romans historiques (ce qui se vend, visiblement). La collection « Pléiade » elle-même est reléguée quelque part dans le couloir principal.

En plus, on n’a même plus droit à un sac en plastique pour transporter ses achats (la défense de la nature a bon dos), sauf évidemment si on en demande un pour la modique somme de vingt centimes. Décidément, il n’y a pas de petits profits.

Ne disons rien du personnel, qui me semble chaque fois de plus en plus jeune au point que j’en viens à me demander si le niveau du baccalauréat est bien atteint.

On dira que l’on vieillit et que l’on ne supporte plus aucun changement. Sans doute, mais c’est que, chaque fois, ces changements vont vers plus de profit et moins de littérature. Enfin, c’est l’époque qui veut cela. Encore heureux que les caissières ne soient pas des illégales polonaises embauchées à la journée, comme dans le secteur de la construction (ceci dit sans acrimonie aucune à l’encontre des Polonais ni surtout des Polonaises.)

14:35 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (19)

Anticipation du futur pas encore là

Le 23 mai, sur le site du Monde, Ségolène Royal a participé à un chat. Au cours de cet échange, elle a eu cette phrase remarquable : « Par déontologie, je m’abstiens de toute anticipation sur des événements qui ne sont pas encore arrivés. »

10:06 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (7)

lundi, 22 mai 2006

1844-1896

20:57 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (8)

vendredi, 19 mai 2006

Le jeu du vendredi

Je vous propose d’être iconoclaste, le temps du week end. Et de commencer à détruire les phrases trop connues de nos écrivains, vous savez, ces phrases qui sont devenues des lieux communs parce qu’on les ressasse, parce que les adolescents du monde entier les ont écrites sur leurs classeurs ou gravées sur leurs pupitres, parce qu’elles ont l’air de vérités superbes alors que, souvent, elles sont un peu culcul-la-praline, il faut bien le dire. En tout cas, on voudrait qu’usées jusqu’à la corde, elles disparaissent, mais rien n’y fait.

Allez, je commence avec Saint-Ex.

« S’aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre, c’est regarder ensemble dans la même direction. »

Celle de la télévision.

15:27 Publié dans Cour de récréation | Lien permanent | Commentaires (9)

mercredi, 17 mai 2006

À un mouchoir

Lorsque vous étiez en tissu, fraîchement repassé et rangé dans l’armoire aux senteurs mêlées de bois et de lavande ou dans le buffet rimbaldien aux rêves, il arrivait que vous fussiez brodé au chiffre de votre maître. Dérisoire habitude et curieuse inconséquence qui contraignait l’appendice nasal du susdit à souiller un linge aussi personnalisé. Il arrivait aussi que l’on vous parfumât. Quelques gouttes à peine rendaient la journée odorante.

Je suis fin repasseur et je me plaisais, on ne s’en étonnera guère, à vous plier comme un livre. Le fer brûlant sanctionnait la pliure et vous deveniez ainsi un petit volume de tissu. En pile, soigneusement rangé parmi vos camarades, vous aviez fière allure et j’avais le sentiment d’une bibliothèque dont les volumes eussent été posés à plat.

Quand vous étiez mouillé, trempé, même, par un rhume indécent et entêté, vous finissiez par devenir une boule informe au fond d’une poche, semblable à la brume des fins de journées d’hiver citadin. Vous poissiez.

La tâche que vous aimiez le moins accomplir consistait à éponger la sueur des fronts fatigués par le travail ou chauffés par d’impudents soleils. Mais vous ne détestiez pas réconforter les dames soucieuses, en épongeant la légère moiteur que l’inquiétude d’un moment avait fait poindre dans leurs paumes, le temps, l’éclair d’un tourment.

Parfois, votre mission était plus noble. On vous chargeait d’essuyer des larmes. Vous procédiez alors à petits coups de tampon doux, ou bien vous vous écrasiez durement sur les yeux trempés, rougis, gonflés. Cela dépendait de l’origine de la crise et de la finesse des paupières, de la beauté des yeux qu’elles abritaient. Vous n’agissiez pas de la même manière envers une dame ou envers un grand costaud. D’ailleurs, vous changiez de tenue selon le possesseur : vous étiez de gros coton, large et imprimé, ou tout en finesse, en dentelles, en broderies.

D’autres fois, votre travail relevait du secourisme. Vous étiez tenu d’éponger quelques gouttes de sang sorties d’une malencontreuse blessure, vous vous faisiez pansement, voire garot, sans jamais avoir pris la moindre leçon d’assistance. On s’émerveillait alors de vos facultés d’adaptation, de votre souci de bien faire, de rendre service, on admirait votre talent indépendant de toute formation continue.

Vous êtes devenu jetable. On vous vend en paquet de dix au café du coin, chez le marchand de journaux, et votre destin est à présent le même que celui des feuilles de chou : on vous jette, on vous oublie. Vous souffrez de la précarité de l’emploi. Le mouchoir à durée indéterminée, c’est terminé, vous a-t-on ressassé. Vous devez vous estimer heureux de signer des contrats brefs et de ne rencontrer que des nez infidèles. Pensez à tous les mouchoirs qui n’ont pas de travail, qui rêvent d’un rhume magistral ou d’un simple refroidissement d’entrée de saison, et vous verrez que vous n’avez pas à vous plaindre. Et puis, pensez aussi aux retraités, ces mouchoirs en tissu, usés jusqu’à la trame par les naseaux fureteurs et les lessives agressives ; ils ne servent plus, attendent leur mort dans un tiroir. Vous voyez, vous n’êtes pas à plaindre.

13:55 Publié dans Apostrophes insolites | Lien permanent | Commentaires (2)

À un chemin

Vous êtes le tortillard des bois, l’omnibus du promeneur, le tramway des chênes et des bouleaux. Quand je vous emprunte, il se peut que je ne sache pas où vous menez. Il est étonnant que l’on nomme de la même manière une voie dont on sait l’issue et celle dont on ignore où elle vous entraînera.

On dit aussi « mon chemin », « son chemin ». On dit : « Voilà où l’a mené son chemin » et c’est en général dépréciatif. Alors que si l’on s’exclame : « Celui-là, il a fait son chemin ! », c’est plutôt admiratif. Ne trouvez-vous pas cela frappant ? Et cette différence entre « cheminot » et « chemineau », cela ne vous laisse pas de marbre, tout de même ? Encore qu’un chemin de marbre aurait une allure princière à laquelle le quotidien ne nous a guère accoutumés.

Ce qui me séduit en vous, c’est, outre vos circonvolutions et votre air rebelle, votre secret et vos cheveux longs, c’est que vous passez toujours à l’ombre de mes amis les arbres. On n’emporte pas les arbres, vous le savez, n’est-ce pas ? Je n’aime guère marcher au soleil, c’est pourquoi j’apprécie beaucoup que vous m’emmeniez dans les bois, dans ces zones de maquis que j’affectionne tant, bien davantage que la garrigue, moi qui, pourtant, ai grandi en pays de garrigue. Rien à faire, je préfère l’odeur du maquis, sa chemise d’humidité légère et son pourpoint de broussailles.

Dans les endroits que j’aime hanter, il n’y a pratiquement pas de terrain plat. Alors, vous montez et descendez, obliquez, tournez, prenez la pente par le flanc. Quelquefois, vous n’êtes pas très stable, vous penchez un peu, comme si vous aviez bu une essence enivrante. Vous avez le déroulement persuasif : il est rare que je renonce en cours de route, sans savoir le bout de votre aventure. Je puis, surtout si je marche seul, à allure réduite, les mains dans le dos et la désolation du monde dans mes pensées, continuer longtemps dans notre silence commun. Se crée alors entre le marcheur et le lieu de son avancée une communion qui n’est pas à regretter et que je n’oserais qualifier de solennelle parce que vous n’aimez pas les mots trop faciles, trop évidents. Ils sont à l’esprit ce que les autoroutes sont à vos amis les chemins secrets – un manque de politesse, une exagération, voire une boursouflure.

09:45 Publié dans Apostrophes insolites | Lien permanent | Commentaires (2)

mardi, 16 mai 2006

À mes archives

Vous avez commencé petit, comme il est convenu de dire, et puis vous avez atteint un stade inquiétant. Vous êtes cependant mon histoire – oh non, c’est trop dire, une image de mon histoire. Dans le jaunissement que je devine sans même ouvrir les boîtes, elles-mêmes vieillies, qui vous abritent, il y a mon temps mis en pages, en feuillets, en formulaires, en arrêtés, en déclarations, en bulletins, en récépissés, en dossiers. C’est terrible : nous creusons notre tombe non pas avec nos dents comme le veut la légende, mais avec des papiers.

Dans mon placard, vous avez envahi les rayonnages et, depuis quelque temps, vous vous entassez au sol. Comme s’il n’y avait pas assez de quatre mille livres, de nombreux dossiers documentaires, d’une foule de classeurs, de dizaines d’albums de photographies, de centaines de disques et de cassettes, de dizaines de DVD, de cartons entiers de courrier, de collections d’agendas, de kilogrammes de manuscrits que les ordinateurs, maintenant, ont le bon goût de stocker sans prendre de place, il faut vous ajouter, vous, pauvres boîtes pas trop écrasées pourtant, avec, dans vos entrailles, toutes ces chemises fanées, sans parler de celles qui souffrirent un jour de 1992, lors d’une inondation due à une machine à laver laissée en marche le matin, en partant. Le soir venu, au retour, tout était lessivé, ô combien ! Il fallut appeler les pompiers. Depuis, certaines liquettes cartonnées ont un air gondolé, leur contenu est un peu collé et tout cela sent furieusement le papier moisi… Pour défroisser tout ça, il faudrait au moins les repasseuses de Degas, mais elles sont débordées, m’a-t-il répondu l’autre jour.

Ce qui est curieux, c’est le nom qu’on vous donne, boîtes qui accueillez cette mémoire de papier. Autrefois, on disait « boîtes archives », on vous désigne aujourd’hui sous l’appellation de « boîtes transfert » et l’un comme l’autre ne me paraissent pas très corrects pour ce qui est de l’exactitude de la langue. Cependant, je serais indélicat si je vous repoussais pour une question de terminologie, quand vous me rendez le signalé service de garder au chaud – ou, cliché pour cliché, au frais – tout ce qui fut moi, dans une société donnée, en un temps précis.

Parmi les innombrables feuillets qui attestent que j’ai vécu, j’ai retrouvé, en plusieurs fois, des dizaines de cartes, témoins de ce monde du fichage et de l’appartenance dans lequel nous nous débattons. La plus ancienne, je crois, remonte à 1960, avec une photographie montrant ma mine de petit garçon mi-sérieux mi-intimidé. J’ai mis dans un classeur vert toutes ces cartes, rangées dans des feuilles de plastique à pochettes. C’est amusant, vous savez, très amusant. Les photographies, surtout, font sourire. Toutes ces cartes, certainement, prouvaient quelque chose, ouvraient des droits, je suppose. Aujourd’hui, ce sont des feuilles mortes et mon classeur vert est un herbier du temps administratif. Les cartes étaient toutes différentes lorsqu’elles étaient en carton : taille, aspect, typographie, la variété était charmante. Elles sont devenues des rectangles de plastique rigide qui ont tous le même format. C’est nettement moins drôle.

Je n’ignore pas que vous contenez des choses parfaitement inutiles. Par exemple, tout ce qui concerne l’achat d’un dictionnaire encyclopédique en douze volumes (et en douze mensualités), en 1978. Je n’ai acheté que trois choses à tempérament, dans ma vie : outre cet ouvrage, il s’agissait d’une série de livres sur la peinture, en 1973, et d’une banquette-lit, en 1984. J’espère que cela ne se produira plus. La paperasse qu’entraînèrent ces acquisitions dort encore en vous, boîtes témoins au carton plein de réminiscences. Elle ne servira plus jamais à rien, naturellement. Nos souvenirs non plus ne servent à rien, ils sont des talons asséchés, des souches mortes. Un jour viendra où cette colossale colonie administrative finira à la décharge ou dans une cheminée dont elle se sera trop approchée. Cela n’aura plus d’importance, le temps alors m’aura subrepticement archivé.

15:10 Publié dans Apostrophes insolites | Lien permanent | Commentaires (6)

Spectacle d’un homme, par Martine Layani-Le Coz

Je le détaille de bas en haut, par étonnement autant que par souci d’épargner la brève et méprisante descente.

Les pieds, si douloureux quand le poids de tout le corps les oblige à danser ! Mais si intense le plaisir irradié en sens opposé et tout ce temps si bref, d’eux jusqu’au cerveau, qui suffit à inonder les ramifications de ses frissons sous les caresses… Le dos, qui vit à ses dépens et attire à lui ses sens endoloris quand la fatigue rejoint l’axe en aiguë colonne, qui nous porte à bout d’os et de muscles, douleur sublime qui nous pince au même lieu que le désir en ces reins mal nommés, constitués de hanches, de fesses d’où les viscères sont absents.

Les mains, qu’elles soient tranquilles, habiles ou maladroites, excitées, pressées ou bien tenaces langues de serpents, sont les interprètes des fruits défendus ou flagrant délit de dons. Les yeux, témoins jusqu’où fidèles de l’extérieur vers l’intérieur, piètre miroir de soi vers l’autre. La bouche, cet instrument de baiser, de parole, reste un mystère. Même muette, elle est expression d’amour ou de haine.

Enfin les cheveux, avec peut-être la blondeur, cette brume palpable, ce soupir très léger qui descend en brise des yeux jusqu’aux pieds, comme une hésitation de l’ange avant le saut, un mensonge inventé pour rire, une vérité, un printemps, l’enfance et sa lumière qui se tait sous la main. Mais il y a aussi le brun de l’été, sa chaleur exaltée, ce charme bavard aux nuances diverses, aphrodisiaque et long sous les soleils curieux, son ardeur. Sa chanson, c’est l’aplomb du bonheur à la face des ans, la grâce évidente aux chevilles souples qui court vers demain. Quant à la rousseur, cet automne éclatant qui croise l’été sans faiblir, accompagne la neige en mélodie très ancienne, berceuse et danse à la fois, fée descendue dans la rue, fleur éclatante des pavés, c’est la légende et le rêve, le mets délicat réservé à la tendresse inattendue d’un sourire absolu. Restent les cheveux blancs… ni gris, ni bleus, sincères et nobles, immobiles sous les dessins des mondes qui s’envolent.

Qu’à pleines poignées, le vent ramène sur les visages fatigués, ces rives d’éternité.

10:40 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2)

lundi, 15 mai 2006

À mon stylo

Je vous possède depuis près de quarante ans. Vous m’avez été offert par une grand-cousine lors de ma réussite à cet examen que l’on passe en fin de classe de troisième, épreuve qui s’appelait alors le brevet d’études du premier cycle (BEPC). Je vous trouve toujours aussi beau et vous m’avez suivi au long de ces nombreuses décennies, même si, prudemment, vous ne sortez plus de chez moi depuis longtemps. Vous vous appelez Waterman, comme votre père, et vous avez été baptisé CF. On vous disait autrefois – et la publicité ne mentait pas – « le plus beau stylo du monde. » Ce n’est pas rien.

L’ennui, c’est qu’il faut vous nourrir à l’aide de cartouches d’un modèle unique, des cartouches spécialement créées pour vous, petits réservoirs de plastique qu’on nommait « cartouches CF » et qu’on ne trouve plus depuis des années. Seule, une officine spécialisée du boulevard Saint-Michel, à l’enseigne de Stylo-City, tenait encore, il y a peu, près du Luxembourg, un stock qu’elle cédait à prix d’or. Les cartouches d’encre au prix du gigot – mais que n’eussè-je fait pour vous ! Las, c’est terminé, le taulier a vendu la dernière boîte, mon ultime espoir. L’autre jour, Martine est allée en acheter. Elle est revenue avec… un encrier et une petite cartouche à pompe, objets censés suppléer à l’absence de ces cartouches inédites, désormais épuisées. Je n’ai pas encore osé vous faire porter cet attirail indécent et je vide peu à peu, mais régulièrement, les toutes dernières cartouches que je possède encore et que je range dans une boîte de bois.

On dit que l’écriture manuscrite, l’ouvrage fait à la plume, n’ont plus de justification, que les doigts se sont accoutumés à la douceur des claviers et les yeux aux fantasmes de l’électronique. En quoi est-ce incompatible ? Je passe des heures devant des écrans, mais j’apprécie lorsque je vous retrouve et qu’avec vous, je sculpte les mots, même si – suis-je un piteux artiste ! – l’outil fatigue ma main et mon avant-bras, quand d’autres porte-plumes de moindre extraction, pourtant, n’effrayaient pas, jadis, mon humble dextre.

À dire vrai, j’ai dû changer plusieurs fois votre plume d’or de dix-huit carats. L’inconvénient est qu’on doit, pour satisfaire votre rang, changer tout le bloc-plume en même temps et que cela coûtait, la dernière fois, quelques cinq cents francs. Tant pis pour moi, je n’avais qu’à faire attention. Êtes-vous donc toujours le même, à présent ? C’est un peu comme un homme au cœur greffé : est-il vraiment lui ? Cela me rappelle un problème insoluble. Vous connaissez cela, n’est-ce pas ? Un pêcheur possède une barque, il s’en sert longtemps puis, un jour, doit changer une planche. Plus tard, il laisse la barque à son fils qui, à son tour, change une planche, puis deux, puis trois car l’embarcation vieillit. Vient un jour où toutes les planches ont été changées. Vous me voyez venir avec ma question, je crois, ma question pleine de poison : est-ce toujours la même barque ? Si oui, pourquoi, puisque plus aucune planche n’est celle d’origine ? Si non, quand la barque est-elle devenue autre ? Lors du premier renouvellement de planche ? Du second ? Du dernier ?

Je n’insiste pas. Vous êtes l’outil et vous allez me répondre : « Je suis là pour écrire la solution de l’énigme sur la page blanche, mais c’est à toi de la chercher. » Vous n’aurez pas tort. Et vous me tutoyez quand, personnellement, je n’ai jamais osé en faire autant. De nous deux, vous êtes le seigneur, incontestablement.

Je ne suis absolument pas fétichiste ni maniaque, mon stylo, mais j’ai pour vous cette affection ancienne que l’on porte aux beaux objets, tout bonnement pour leur allure. Les bourgeois disent « leur classe. » Curieusement, j’ai eu, dans mon demi-siècle dépassé, une série de Waterman. Il y a des hommes-Waterman, paraît-il, et des hommes-Parker (c’est un peu comme cette vieille querelle des années 50, entre ceux qui lisaient Spirou et d’autres, qui préféraient Tintin, et cela, incroyablement, révélait, dit-on, des différences socio-culturelles, en tout cas de tempérament.) Je n’aime guère les Parker. Le seul outil d’écriture de cette marque à la flèche que je possède est en réalité le stylo à bille de mon père, que j’ai repris lorsqu’il est allé voir ailleurs si l’air était doux, un jour de 1993. Moi, je reste un homme-Waterman. C’est amusant ; un temps, on s’est moqué de ceux qui disaient : « Moi, je suis Peugeot » (ou une autre marque, qu’importe ?) On trouvait cela ridicule, avec raison. Et voilà que je me plais à dire : « Je suis Waterman ». Ce n’est même pas vrai, je suis aussi Bic ou ce que vous voudrez. De toute manière, je parle ici d’un prince et le prince, c’est vous.

Prince d’opérette, peut-être. Vous existiez aussi tout en or, et même guilloché, s’il m’en souvient. Une dynastie, quoi. Votre costume était de coloris différents, on vous proposait en diverses teintes à une époque où la couleur n’était pas reine, et cela augmentait votre singularité. J’ai omis de préciser que, sans figurer au sommet, vous êtes, vous, un peu mieux que le modèle de base et qu’en 1967, vous avez coûté fort cher à la généreuse grand-cousine.

Vous savez, si je pouvais, tout simplement, écrire des textes aussi beaux que vous, s’il m’était donné de composer une prose qui ait autant d’élégance, de grâce et de finesse, je pense que je pourrais m’estimer heureux. Je ne suis pas certain d’y parvenir, même avec votre aide. J’ai d’ailleurs remarqué qu’il vous arrivait de faire la fine plume lorsque ma phrase vous paraissait indigne. Vous n’alliez pas alors jusqu’à avoir des ratés, non, ni jusqu’à couler – c’est là, pour une personne de votre rang, chose inimaginable – mais vous n’étiez manifestement pas heureux. Vous preniez un air dégoûté, votre silence montrait votre gêne, vous aviez l’air de Victor Hugo découvrant Amélie Nothomb.

17:00 Publié dans Apostrophes insolites | Lien permanent | Commentaires (3)

vendredi, 12 mai 2006

Une scène de Colpi

Nous avons parlé plusieurs fois ici, en regrettant qu’il soit introuvable, du film Une aussi longue absence, d’Henri Colpi qui en est l’auteur et d’Alida Valli, l’héroïne.

Nous avons parlé plusieurs fois ici, en regrettant qu’il soit introuvable, du film Une aussi longue absence, d’Henri Colpi qui en est l’auteur et d’Alida Valli, l’héroïne.

Les archives de l’Ina – dont on a également parlé – proposent un extrait (deux minutes vingt-huit seulement) de cette œuvre. Il s’agit de la scène où le couple que forment Alida Valli et Georges Wilson danse sur la chanson Trois petites notes de musique, que fait entendre un juke-box. Ce n’est pas long, c’est isolé du contexte, mais cela vaut la peine d’être vu.

13:55 Publié dans Art | Lien permanent | Commentaires (3)

jeudi, 11 mai 2006

Charabia

Sarko-compatible, c’est le mot qu’on peut lire dans Le Monde du 12 mai 2006. Je propose aussi ségo-habilité, interfacé-Villepin, chiracomestible, génétiquement-hollandifié. D’autres idées ?

16:55 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (4)

Nous sommes revenus

09:18 Publié dans Cour de récréation | Lien permanent | Commentaires (13)

samedi, 06 mai 2006

À une autre fois

07:00 Publié dans Cour de récréation | Lien permanent | Commentaires (2)

jeudi, 04 mai 2006

Droit d’auteur et pédagogie

Puisque nous parlons ces jours-ci de droit d’auteur, je vous invite à lire cet article du Monde, à propos de « l’exception pédagogique ». À force de vouloir légiférer sur tout, on parvient au grand royaume d’Absurdie. Il est bien évident que les professeurs peuvent utiliser des œuvres dans le cadre de leur enseignement. C’est ce qu’ils font depuis toujours. Selon toute évidence, ils continueront à le faire. J’espère qu’on ne leur mettra pas de bâtons dans les roues.

15:59 Publié dans Salle des professeurs | Lien permanent | Commentaires (7)

mardi, 02 mai 2006

Dominique, chasseur de mots

Je vous propose d’effectuer un petit tour sur le blog animé par Dominique, afin d’y lire une note réellement étourdissante, intitulée Ouvroir de contrats potentiels. C’est à mourir de rire, à donner le vertige.

10:35 Publié dans Cour de récréation | Lien permanent | Commentaires (0)