vendredi, 28 juin 2019

En relisant Julien Gracq

Julien Gracq fait partie de ces quelques auteurs – Rimbaud, sur ce point, remporte la palme – dont l’œuvre proprement dite est inférieure, en nombre de pages, à la critique et au commentaire qu’elle a suscités. On n’ira donc pas plus loin, ici, que ces quelques notes et bien modestes impressions, qui valent peut-être par ce qu’elles ont de personnel, dans la mesure où je n’ai jamais lu un de ces nombreux ouvrages de critique, me contentant de la prose de l’écrivain.

Gracq est un styliste hors-pair. Quelqu’un l’ignore-t-il encore ? C’est aussi un géographe qui fait vivre le paysage et sait le dire. Il est moins touchant que Breton, son ami. Il y a moins d’aisance dans sa prose, le mouvement de son texte : on sent davantage le travail littéraire, le retour sur la phrase et la « mécanique » du travail stylistique. C’est peut-être pour cela que je n’aime guère ses textes de fiction, dont l’impeccable narration est gênée dans sa progression par l’influence surréaliste. Or, chacun le sait, Gracq sans doute aussi, il ne saurait y avoir de roman surréaliste. C’est impossible. Au château d’Argol n’aurait certainement pas été réédité depuis 1938 s’il n’était signé Julien Gracq. Il faut donc considérer Argol comme la première pierre d’une œuvre indissociable.

Gracq peut être lu aujourd’hui comme hier, comme avant-hier et certainement comme demain. C’est sa perfection stylistique qui lui confère cet avantage. Mais ses sujets ? Un balcon en forêt serait-il aujourd’hui accepté en l’état par un éditeur, et même, allons plus loin, par son propre éditeur ? En supposant qu’il le soit, je demeure persuadé qu’Au château d’Argol et Un beau ténébreux ne le seraient pas. La parution dans la collection de la Pléiade, privilège que Gracq connut de son vivant, entérine sûrement la qualité de ses textes, certainement pas la pérennité de son inspiration romanesque.

Ses essais sont beaucoup plus intéressants et ont cette particularité de n’avoir pratiquement pas vieilli. Combien je les préfère aux romans ! Particulièrement ses recueils de notes, fragments et impressions que sont Lettrines, Lettrines 2 et Carnets du grand chemin (en quelque sorte, un Lettrines 3) – ainsi que ses nouvelles qui peignent l’attente comme les romans, mais de façon combien plus attachante et intrigante.

Malgré toute l’amitié que je puis avoir pour la ville de Nantes – une amitié a priori puisque je ne la connais pas et ne me rappelle même pas l’avoir traversée une seule fois, ce que, cependant, attestent mes carnets de 1974 – je n’aurais pas lu, à son propos, un ouvrage entier. J’ai toutefois lu La Forme d’une ville avec un net intérêt et même des moments de ravissement, reconnaissant en moi le son familier et connivent d’une phrase comme « Un trouble, dont rien d’abord ne dégage le sens, marque plus d’une fois la rencontre avec ce qui doit compter pour vous ; mais l’aiguille aimantée un long moment oscille et s’affole avant de désigner la masse métallique qui l’a perturbée ». Ou bien de ce passage : « Une ville qui vous a couvé laisse tout fuir d’elle-même si le souvenir ne vous restitue ce qu’elle signifiait momentanément d’irremplaçable : une présence incubatrice, une chaleur enveloppante et informe. (…) Rien ne peut plus me rendre la poussée aveugle qui condamnait tout ce qui m’entourait à éclater, pour apprendre à exister autrement, rien non plus ne peut me rendre la ductilité, la plasticité d’une âme encore toute vague, sur laquelle toute impression se faisait empreinte, ou plutôt, au sens gothéen, forme empreinte, destinée en vivant à se développer ». Il parle encore de « l’énorme boulimie acquisitive et prospective qui règne sur une vie entre onze et dix-huit ans ».

Cet homme est étonnant. D’abord catholique parce qu’ayant reçu une telle éducation, il finit par oublier d’assister à la messe. Communiste, il en arrive à se détacher du travail militant après la publication de son premier ouvrage. Ami de Breton – pas forcément de son entourage – il précise que l’obédience au surréalisme ne sera jamais sienne. Professeur, il passe son temps à regretter les progrès de la géographie telle qu’il l’a apprise et sa transformation progressive en science sociale. Écrivain, il reconnaît – avec raison – qu’un auteur n’a pas, toute sa vie, quelque chose de neuf à dire et espace considérablement ses ultimes parutions. Lecteur, il utilise parfois des éditions de poche, celles-là même dans lesquelles il refuse de paraître. Auteur dramatique, il livre une pièce de bonne facture, intéressante (qu’il trouve le moyen d’alourdir par un avant-propos interminable, explicatif, redondant) et brise là en prétextant que le théâtre ne lui convient guère. Curieux Gracq qui non seulement n’est jamais où on l’attend, ce qui est plutôt sympathique, en tout cas intellectuellement recevable – mais s’arrange pour, au bout du compte, ne rien retirer de ses passages successifs par tel ou tel endroit. Il aurait pu être chrétien de gauche ; écrivain ouvrier (je veux dire auteur de littérature populaire) ; poète surréaliste ; critique musical ; grand voyageur publiant des travaux nouveaux (dans sa jeunesse, c’était encore possible et l’édition du moment y était extrêmement favorable et pécuniairement attentive) ; historien par inclination, signant des ouvrages de référence plutôt que quelques notes éparses dans ses livres. D’autres options eussent été possibles. Il ne fut rien de tout cela non par rébellion naturelle, instinctive, contre les étiquettes, les casiers à ranger les écrivains, mais par une solide indifférence aux amitiés fraternelles agissantes et un désolant conformisme l’enjoignant de, finalement, ne rien vouloir changer jamais à l’ordre des choses, de n’en faire même pas tentative : ni littéraire, ni sociale, ni spirituelle. Il reste bien évidemment qu’on peut toujours lire quelques unes de ses pages au hasard en étant certain d’y trouver, à tout le moins, la fleur du style. Il est regrettable qu’elle ait poussé sur un terreau sans risque, celui, tristement nourricier, des vieux garçons : il ne se maria jamais, n’eut pas d’enfants, ne remit rien en cause autour de sa personne.

Les dédicaces qu’il signa pour Breton sont remarquables d’ennui. Au château d’Argol porte cet envoi : « Quoique tout à fait inconnu de vous, je vous adresse ce livre en témoignage de grande admiration. Julien Gracq » : c’est une adresse recevable, dans la mesure où elle émane d’un jeune débutant et où elle est destinée à quelqu’un comme Breton. Un beau ténébreux va plus loin : « À André Breton que nous n’oublions pas. Avec la plus cordiale amitié de Julien Gracq », mais demeure assez plat. Liberté grande tombe dans le lieu commun : « À André Breton avec l’admiration et l’amitié de Julien Gracq, 6 février 1947 » – s’il l’admire et l’aime à ce point, que ne trouve-t-il quelque tournure plus chaleureuse ou plus originale. Son André Breton est dédicacé à l’épouse du poète : « À Madame Breton, ce livre très incomplet que je redoute de soumettre à un juge trop perspicace et trop averti, et pour lequel j’espère qu’elle aura quelque indulgence, en respectueux et cordial hommage. Julien Gracq, 5 février 1948 » – on fait difficilement plus convenu et plus couramment humble. Le Roi pêcheur, à présent : « À André Breton cette pièce qui ne lui plaira pas, encore qu’anti-cléricale. En toute amitié. Julien Gracq » – c’est une dédicace curieuse et un peu bête, car n’espère-t-il pas qu’au contraire, la pièce plaira (et elle plut) ? Il signe ainsi sa traduction de Penthésilée : « À André Breton. Quelques dessins de Gustave Moreau brillent ici par leur absence, et pourtant je demande son indulgence pour Penthésilée. Avec ma fidèle amitié. Julien Gracq ». Pour Un balcon en forêt, il écrit : « Pour André Breton qui ne m’en voudra pas, j’espère, de l’emprunt que je lui ai fait page 144, ce livre que je lui offre d’une main peu rassurée mais en témoignage de très profonde amitié. Julien Gracq. Saint-Cirq, le 19 août 1958 ». Sur un exemplaire de La Littérature à l’estomac, ce mot : « À André Breton qui a pris dès longtemps ses distances vis-à-vis de toutes ces choses, fidèle amitié, Julien Gracq ». Le Rivage des Syrtes, cette fois : « À André Breton, ce livre sans rêves – mais non peut-être sans fantômes – où j’aurais aimé que la façon de lever l’ancre dût quelque chose au voyageur de Baudelaire, avec toute la fidèle amitié de Julien Gracq. 13 octobre 1951 ». Sur un autre exemplaire de Liberté grande : « À André Breton “vers la ligne d’arrêt de la pure conscience d’être”. Son ami Julien Gracq ». Il demande l’indulgence, se dit peu rassuré, aurait aimé, cite, présente un hommage « respectueux et cordial » comme dans les pires clichés… Rien là que de conventionnel, et l’on s’étonne qu’un auteur par ailleurs si prompt à gronder se montre si peu orageux.

Chez Corti où, en 2007, j’étais allé acheter les deux livres de lui que je ne possédais pas encore, je risquai une question sur les inédits que tous les auteurs possèdent inévitablement. Pouvait-on espérer une publication ? Son éditrice me répondit très aimablement que Gracq avait, par testament, rigoureusement interdit toute publication de ses inédits jusqu’à vingt ans après son décès – et que, par conséquent, il me faudrait revenir en 2027. Elle m’encouragea en m’assurant, avec un beau et amical sourire, que vingt ans passaient vite. Plus sérieusement, il se trouve que Gracq avait voulu empêcher toute exploitation éditoriale de son œuvre dans un but commercial, sachant combien, de nos jours, la mort augmente considérablement la valeur marchande. Vingt ans, avait-il pensé, sauraient faire le tri et laisser voir si persistait un intérêt pour son œuvre.[1]

Je hasardai une autre interrogation : existait-il une correspondance ? On m’assura que non, qu’il n’était pas homme à cela, qu’on ne pourrait vraisemblablement trouver que de brèves missives à l’image de celles qu’il envoyait à ses éditeurs, lettres qui n’avaient d’autre intérêt que de régler une question pratique immédiate.

La succession Julien Gracq s’est jouée à Nantes, le 12 novembre 2008. Ses papiers, bien entendu, ses livres et sa correspondance (dont, naturellement, des lettres et cartes postales de Breton)… Tout, on a tout vendu : un bureau, une bibliothèque et même un téléphone, un cendrier… Les corbeaux, ce sont ses cousins puisque Gracq n’avait pas de descendance directe. On a tout vendu, à part les manuscrits, légués à la Nationale. À vendre ! À vendre ! De l’argent ! De l’argent ! Ironie, l’hôtel des ventes se trouve... rue de Miséricorde.

Le catalogue comprend les sottises habituelles : « Elsa (sic) et André Breton », par exemple. Ou bien un « tirage d’époque colorisé » (re-sic) : on ne sait plus dire « rehaussé » ou tout simplement « colorié ». « Colorisé » est non seulement un anachronisme, mais, de plus, une erreur de vocabulaire : qu’on y soit favorable ou non, la colorisation est un procédé technique bien précis, qui n’a rien à voir avec le fait de rehausser de couleur une photographie en noir et blanc.

La correspondance que Breton avait adressée à Gracq était estimée entre 30 et 35. 000 euros. Le lot était important. Le catalogue décrivait trente-deux lettres autographes signées (dont huit cartes postales) et une lettre signée, portant sur la période 1939-1966. Cela représentait environ quarante-deux pages de formats divers, avec quelques en-têtes de Medium et d’Arcy galleries, International Surrealiste Exhibition…). Les enveloppes étaient conservées. À cet ensemble, étaient joints : une copie autographe par Gracq de la lettre du 10 juin 1939 ; trois télégrammes ; deux cartons d’exposition annotés et signés par Breton, avec enveloppes ; une lettre autographe signée de Gracq à Breton en date du 30 mai 1946 (renvoyée à l’expéditeur) ; le faire-part de décès de Breton ; une lettre autographe signée d’Aube Elléouët à Gracq, de l’année 1958.

C’est dire que, sans difficulté, le lot a trouvé preneur à 75. 000 euros… et a été immédiatement préempté par l’État. Ce fonds a donc rejoint les collections de la bibliothèque Jacques-Doucet, laquelle possédait déjà les lettres de Gracq adressées à Breton. Il était logique, nécessaire, évident, que les deux fonds fussent rassemblés.

Compte-tenu du prestige du scripteur, de celui du destinataire, et vu le grand nombre de documents, il était clair comme le jour que les enchères atteindraient un tel montant, en ce monde où la valeur marchande prime sur l’intérêt artistique, littéraire, historique. Gracq ne pouvait ignorer que les choses se passeraient ainsi. Il avait eu soin de léguer ses manuscrits à la Bibliothèque Nationale. Que n’en a-t-il fait autant pour sa correspondance ? L’État aurait pu recevoir le fonds par testament. Au lieu de cela, il acquiert les mêmes documents pour 75. 000 euros. Je ne comprends pas l’attitude de Gracq.

[1]. Et pourtant, Corti publiera Manuscrits de guerre en 2011 et Terres du couchant en 2014.

18:47 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 16 octobre 2018

Pivot et sa mémoire

Parmi les ouvrages signés Pivot, La mémoire n’en fait qu’à sa tête est vraiment celui qu’il faut lire.[1] Plein de délicatesse, de retenue et d’humour, c’est un ensemble de textes brefs, de rêveries, de souvenirs qu’inspirent tout à trac à l’auteur certaines de ses lectures. Très beau livre, intéressant, souvent émouvant, qui fait s’esclaffer le lecteur à de nombreuses reprises. Y demeure, discret, le souci de l’âge et de la mort. Une belle pudeur s’y travestit souvent en ironie – voire en sympathique rosserie. La loufoquerie n’est pas absente : ainsi, sait-on que Pivot fut l’amant de Louise Labé ? Quel aveu !

Parmi les ouvrages signés Pivot, La mémoire n’en fait qu’à sa tête est vraiment celui qu’il faut lire.[1] Plein de délicatesse, de retenue et d’humour, c’est un ensemble de textes brefs, de rêveries, de souvenirs qu’inspirent tout à trac à l’auteur certaines de ses lectures. Très beau livre, intéressant, souvent émouvant, qui fait s’esclaffer le lecteur à de nombreuses reprises. Y demeure, discret, le souci de l’âge et de la mort. Une belle pudeur s’y travestit souvent en ironie – voire en sympathique rosserie. La loufoquerie n’est pas absente : ainsi, sait-on que Pivot fut l’amant de Louise Labé ? Quel aveu !

_________________________________________

[1]. Bernard Pivot, La mémoire n’en fait qu’à sa tête, Albin Michel, 2017.

12:12 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 25 mai 2018

Une nouveauté de la taulière

La belle taulière vient de publier un bel ouvrage, L’Écho des murs, un récit biographique, chez Téraèdre. Avec une préface de Christine Delory-Momberger, professeur à l'université Paris 13. Que la nouvelle soit répandue dans toute la rue Franklin.

La belle taulière vient de publier un bel ouvrage, L’Écho des murs, un récit biographique, chez Téraèdre. Avec une préface de Christine Delory-Momberger, professeur à l'université Paris 13. Que la nouvelle soit répandue dans toute la rue Franklin.

21:25 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 21 mars 2018

Encore un livre

Paru chez l’Harmattan, le nouveau livre du taulier, Romanciers populaires, André Caroff, Ian Fleming, Boileau-Narcejac, Jean-Claude Izzo. Vous étiez prévenus.

Paru chez l’Harmattan, le nouveau livre du taulier, Romanciers populaires, André Caroff, Ian Fleming, Boileau-Narcejac, Jean-Claude Izzo. Vous étiez prévenus.

19:54 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 08 mars 2018

Cette fois, c’est la taulière

Avant l’été (on espère), la belle taulière frappera de nouveau avec la publication, chez Téraèdre, d’un récit biographique, L’Écho des murs. Cela vous fera oublier les habituelles parutions du taulier.

19:06 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 26 février 2018

Pour paraître bientôt

Le taulier annonce la parution, chez l’Harmattan, sans doute dans le courant du mois de mars, de son nouvel ouvrage, le vingt-deuxième, Romanciers populaires, André Caroff, Ian Fleming, Boileau-Narcejac, Jean-Claude Izzo.

Avec ses excuses pour une telle impudence.

18:34 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2)

dimanche, 21 mai 2017

Jean-Claude Izzo

L’impudent taulier a fait paraître un article dans le n° 127 de la revue 813, qui vient de sortir. C’est un salut à l’excellent romancier et poète Jean-Claude Izzo.

11:36 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 18 mai 2017

Un nouveau livre du taulier

Le taulier a honte. Il vient encore de se singulariser en faisant paraître Des journées insolites, un recueil de nouvelles sans intérêt. Veuillez l'excuser.

12:36 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 14 avril 2017

Le taulier a encore frappé

À paraître chez l’Harmattan, sans doute dans le courant du mois de mai, un bref recueil de nouvelles un peu fantastiques, Des journées insolites. Veuillez excuser le taulier d’encore se manifester. Son outrecuidance est pénible.

19:58 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 26 février 2017

Clay conteur

Quand Philippe Clay publie ses souvenirs en 1980, « ce n’est pas triste », comme on dit. Il ne s’agit nullement de ses mémoires de comédien et de chanteur, mais uniquement de son adolescence – entre douze et vingt ans – chahutée et accélérée par la guerre : le récit tient en huit années, de 1939 à 1947.

Clay a un véritable talent de conteur. Les épisodes qu’il narre dépassent le cadre d’anecdotes pour acquérir le statut enviable de scènes. Le ton est toujours juste, le souffle maîtrisé, le rythme exact.

C’est un livre très humain, souvent émouvant, toujours sincère, où l’on s’esclaffe régulièrement. Quant aux dernières pages, dans lesquelles l’auteur met en scène son redoutable ami Jacques, étudiant en médecine, elles sont inénarrables, mêlant le rire et la stupéfaction.

Philippe Clay, Mes universités, Laffont, 1980.

18:09 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 25 février 2017

La Virevolte par Nancy Huston

Cette note de lecture a été rédigée en 1994.

Une danseuse professionnelle abandonne un jour ses deux filles pour se donner à son métier et parce qu’elle ne peut plus nier sa vérité intérieure, c’est l’argument, très résumé, de La Virevolte, par Nancy Huston, écrivain d’origine canadienne, qui a choisi d’écrire en français depuis de nombreuses années.

Bien sûr, ce n’est pas tout. Ce roman est avant tout l’expression réussie de plusieurs sensibilités féminines, celle de Lin, la danseuse ; de son amie Rachel ; de ses filles, Angela et Marina, surtout. Et aussi, celle de l’amour difficile, aussi bien entre Lin et son mari Derek, qu’entre Rachel et Sean. D’autres personnages, certaines destinées se croisent autrement et Nijinski et Isadora Duncan passent en songe. Une sensualité extrême parcourt le texte, avec comme un appel constant vers la lumière, un envol permanent d’un mal de vivre à l’autre.

Bien sûr, ce n’est pas tout. Ce roman est avant tout l’expression réussie de plusieurs sensibilités féminines, celle de Lin, la danseuse ; de son amie Rachel ; de ses filles, Angela et Marina, surtout. Et aussi, celle de l’amour difficile, aussi bien entre Lin et son mari Derek, qu’entre Rachel et Sean. D’autres personnages, certaines destinées se croisent autrement et Nijinski et Isadora Duncan passent en songe. Une sensualité extrême parcourt le texte, avec comme un appel constant vers la lumière, un envol permanent d’un mal de vivre à l’autre.

Nancy Huston, dans ce livre qu’il convient de savourer à petits coups ambrés, odorants, opte pour une écriture narrative qui répond à un double mouvement. La structure classique, linéaire, de la phrase éclate parfois pour devenir une mise en forme déstructurée qui, de loin en loin, aligne la prose sur la poésie, aboutissant à des retours à la ligne, à la suppression de la ponctuation et, tout particulièrement, du point final. Ce qui s’interprète aussi comme une « mise en danse » de l’écriture, une chorégraphie. Comme l’expression typographique (disposition) et syntaxique (langue et écriture) de l’évolution du personnage. À aucun moment, cette méthode n’entache le sens immédiat d’un récit qui n’a rien d’abscons. Tout au plus pourrait-on lui reprocher une durée assez peu maîtrisée : on a peine à croire que tant d’années s’écoulent dans le temps du roman ; mais ce défaut « technique » ne nuit pas réellement au sentiment brûlant, voire au malaise que peut éprouver le lecteur devant un sujet tabou, alors que l’auteur ne porte aucun jugement, jamais. Elle présente avec une immense sincérité des écorchures aux guérisons contradictoires. Et l’éternelle patience des femmes, face à la vie, face au désir, face à leur accomplissement souvent bâti sur des décombres. D’une mère à sa fille, d’une fille à la sienne, se transmet le même mystérieux secret : le langage de l’eau.

Nancy Huston, La Virevolte, roman, Actes Sud, 1994.

15:35 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 17 janvier 2017

Lombard plaide ailleurs désormais

Paul Lombard est décédé le 15 janvier. Il aurait eu quatre-vingt dix ans le mois prochain. Il se disait « deux tiers Marseillais, deux tiers Parisien », selon la logique de César dans Marius de Pagnol où, chacun le sait, « ça dépend de la grosseur des tiers ».

Paul Lombard est décédé le 15 janvier. Il aurait eu quatre-vingt dix ans le mois prochain. Il se disait « deux tiers Marseillais, deux tiers Parisien », selon la logique de César dans Marius de Pagnol où, chacun le sait, « ça dépend de la grosseur des tiers ».

Je l’avais rencontré brièvement, en 2001, lorsque je préparais la biographie d’Albertine Sarrazin. C’était un homme de grande classe, de grande culture, un séducteur et, naturellement, un avocat de grand talent, célèbre. Je revois son cabinet, et aussi le vestibule de son appartement, près du Sénat. Il était aussi écrivain. Je lui avais fait parvenir mon livre, il m’avait adressé en retour une élégante lettre. Bonsoir, maître.

12:47 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 10 décembre 2016

Commémorations nationales 2017

Le recueil annuel des Commémorations nationales, que publie le ministère de la Culture et de la Communication, vient de paraître. Toujours aussi luxueux, magnifiquement illustré – la photogravure est de qualité –, imprimé en République tchèque (!), il recense les anniversaires « labellisés » pour 2017. Un bref article m’avait été demandé il y a quelques mois par les services du ministère, pour le cinquantième anniversaire du décès d’Albertine Sarrazin. Le nombre de caractères était très limité et ce fut un exercice intéressant. À ce propos, j’ai lu plusieurs notices concernant des personnalités ou des événements sur lesquels je pense avoir quelques modestes lumières et j’ai été frappé par la justesse de tous ces textes. Précision et concision sont les mots qui s’imposent. En cela, la contrainte, on le sait, est source de richesse.

17:58 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2)

jeudi, 28 juillet 2016

Caroff pris au flash

Je commence à lire un nouveau Caroff publié, celui-là, sous le pseudonyme de Daib Flash, dans la collection « Espiomatic » du Fleuve Noir (collection que G. Morris-Dumoulin avait inaugurée avec son personnage Vic Saint-Val). Le livre date de 1975, c’est le troisième de la série – je ne possède pas les deux premiers. Il fallait alors renouveler le récit d’espionnage qui, depuis l’après-guerre, datait singulièrement et lassait, d’autant que la guerre froide était achevée et les problèmes géopolitiques totalement différents. Ce qui est frappant dans Flash sur Londres, c’est que les problèmes européens d’aujourd’hui, Caroff l’humaniste, européen convaincu, les anticipait, les décrivait déjà, y compris les tergiversations hypocrites des Anglais. Un autodidacte extraordinaire, vraiment. Pour le reste, Daib Flash est le personnage principal, on ne sait pas comment il se nomme réellement, et l’ambiance se veut sexuellement libérée, 1975 oblige. Pourtant, ce n’est pas grand-chose par rapport à aujourd’hui. On relève toujours des trouvailles impeccables : « Le silence avait l’épaisseur de la confiture d’oranges », « ne pas avoir les deux mains dans le même gant », etc. Finalement, c’est le graphisme et l’allure de la couverture qui ont le moins bien résisté au temps.

Je commence à lire un nouveau Caroff publié, celui-là, sous le pseudonyme de Daib Flash, dans la collection « Espiomatic » du Fleuve Noir (collection que G. Morris-Dumoulin avait inaugurée avec son personnage Vic Saint-Val). Le livre date de 1975, c’est le troisième de la série – je ne possède pas les deux premiers. Il fallait alors renouveler le récit d’espionnage qui, depuis l’après-guerre, datait singulièrement et lassait, d’autant que la guerre froide était achevée et les problèmes géopolitiques totalement différents. Ce qui est frappant dans Flash sur Londres, c’est que les problèmes européens d’aujourd’hui, Caroff l’humaniste, européen convaincu, les anticipait, les décrivait déjà, y compris les tergiversations hypocrites des Anglais. Un autodidacte extraordinaire, vraiment. Pour le reste, Daib Flash est le personnage principal, on ne sait pas comment il se nomme réellement, et l’ambiance se veut sexuellement libérée, 1975 oblige. Pourtant, ce n’est pas grand-chose par rapport à aujourd’hui. On relève toujours des trouvailles impeccables : « Le silence avait l’épaisseur de la confiture d’oranges », « ne pas avoir les deux mains dans le même gant », etc. Finalement, c’est le graphisme et l’allure de la couverture qui ont le moins bien résisté au temps.

17:06 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 26 juillet 2016

Caroff et les gros poissons

J’ai terminé hier soir la lecture d’un Caroff de la série « Angoisse » du Fleuve Noir, Le Barracuda. Évidemment, l’auteur se moque bien des étiquettes et des classements. Il écrit ses livres, qui sont du pur Caroff, et Le Barracuda est dans ce cas. Il pourrait s’agir d’un roman de la collection « Spécial-Police », à cause de l’intrigue. Il la développe d’ailleurs de la même manière. Simplement, il étire un peu le temps et ce suspense, qui tranche avec son rythme nerveux habituel, est ce qui peut (ou pouvait en 1961) paraître angoissant. Rien de contraignant, donc, dans l’appellation de cette série, en tout cas en ce qui le concerne – et ça ne m’étonne nullement : il ne faut pas oublier qu’il fit paraître en « Spécial-Police » le roman Les Insurgés qui n’avait rigoureusement rien à voir avec la collection. Au total, un bon livre, assez peu vieilli, témoignant toujours de l’humanité profonde de l’auteur, comme de son évidente intelligence. Une forte connaissance des bateaux, de la navigation et de la pêche. Et aussi, un grand étonnement devant la maîtrise de Caroff, qui donnait là un de ses tout-premiers livres.

J’ai terminé hier soir la lecture d’un Caroff de la série « Angoisse » du Fleuve Noir, Le Barracuda. Évidemment, l’auteur se moque bien des étiquettes et des classements. Il écrit ses livres, qui sont du pur Caroff, et Le Barracuda est dans ce cas. Il pourrait s’agir d’un roman de la collection « Spécial-Police », à cause de l’intrigue. Il la développe d’ailleurs de la même manière. Simplement, il étire un peu le temps et ce suspense, qui tranche avec son rythme nerveux habituel, est ce qui peut (ou pouvait en 1961) paraître angoissant. Rien de contraignant, donc, dans l’appellation de cette série, en tout cas en ce qui le concerne – et ça ne m’étonne nullement : il ne faut pas oublier qu’il fit paraître en « Spécial-Police » le roman Les Insurgés qui n’avait rigoureusement rien à voir avec la collection. Au total, un bon livre, assez peu vieilli, témoignant toujours de l’humanité profonde de l’auteur, comme de son évidente intelligence. Une forte connaissance des bateaux, de la navigation et de la pêche. Et aussi, un grand étonnement devant la maîtrise de Caroff, qui donnait là un de ses tout-premiers livres.

16:46 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 10 juin 2016

Le passager des saisons

Je suis venu ici pour partager avec vous le pain des mots et le vin de la phrase. (…) Ce sont des horreurs que je dois décrire, des horreurs et des souffrances surhumaines – comme par exemple la mort de ma sœur Enina – et c’est à travers cette horreur que je dois atteindre la beauté, une beauté qui purifiera le monde. (…) Après quoi le monde sera meilleur, et vous-même vous serez meilleurs dans un monde plus heureux. Voilà quelle est ma science.

Maurice Pons est décédé le 8 juin.

C’était un excellent écrivain, rare, discret, profondément original. Bien entendu, il faut relire Les Saisons, son chef-d’œuvre constamment réédité depuis 1965 (ce qui est tout de même extrêmement rare), dont provient le fragment ci-dessus. Et aussi, Mademoiselle B. et Rosa. Et tout le reste.

Ici, le texte que je lui avais consacré dans un ouvrage (avec un chapeau l’actualisant), et une note complémentaire.

19:30 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1)

jeudi, 09 juin 2016

André Caroff, romancier fleuve

Vient de paraître, « André Caroff, romancier fleuve », un long article publié dans le n° 124, daté avril 2016, de la revue 813, les amis des littératures policières. Le taulier s'est encore manifesté. Il vous prie de bien vouloir excuser son impudence.

14:37 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 17 février 2016

Un roman de Jean-Claude Izzo

Je n’ignorais pas le nom d’Izzo (1945-2000), mais ne l’avais jamais lu.

Je n’ignorais pas le nom d’Izzo (1945-2000), mais ne l’avais jamais lu.

Je viens de découvrir Le Soleil des mourants et ne regrette pas d’avoir reçu cette gifle. J’ai été très impressionné par l’humanité qui se dégage de ce roman. Une humanité noire, très forte, vraiment puissante, exprimée dans un registre de langue populaire parfaitement maîtrisée. Un récit profondément vrai, bouleversant, d’une dureté redoutable. Pourquoi le mal existe-t-il, pourquoi cette vie est-elle ce qu’elle est et continue-t-elle ?

Comment Jean-Claude Izzo s’arrange-t-il pour que l’on puisse, sans sourciller, croire à ce monde où des prostituées bosniaques, en rupture de souteneur, lisent Saint-John Perse et le font connaître à un clochard désespéré ? À cet univers où Rico, le clochard en question, lit L’Odyssée quand il est en train d’en vivre une lui-même, lors d’un voyage à Marseille qu’il effectue, en quête d’un souvenir, celui de l’amour de sa jeunesse, et parce qu’il imagine préférable de mourir au soleil plutôt que dans l’hiver parisien ? Ceci est remarquable : les mille aventures qui lui arrivent durant son périple sont toutes parfaitement vraisemblables et même plausibles. Leur accumulation l’est moins, comme si Rico avait été forcé d’opter pour tout le lot – mais le grand talent et la brûlante compassion d’Izzo rendent acceptable toujours plus d’horreur.

Le roman, dont la construction est d’une finesse admirable, présente en permanence des personnages hors du commun, Titi, Dédé, Félix, Mirjana, Abdou… Dans ce théâtre misérable et sordide, éclairé toutefois par les lueurs d’un cœur bien rouge, même Zineb, l’ours en peluche, en est un.

Le Soleil des mourants n’est pas un documentaire sur l’existence des « sans domicile fixe ». C’est une main qui vous arrache quelques lambeaux de chair, du côté du cœur de préférence, c’est un crochet qui fouaille votre poitrine afin d’en extirper la tuberculose du rêve. Et tout cela sans effets littéraires, uniquement avec un talent poignant qui crie de Paris à Chalon-sur-Saône, de Lyon à Avignon, et dans la nuit marseillaise, après le fort Saint-Jean, au bout du quai.

22:31 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 24 janvier 2016

À propos de Boileau-Narcejac

Chez Boileau-Narcejac, les intrigues sont toujours très intéressantes parce que l’humain y est présent, pratiquement en permanence. Hélas, les longueurs sont fréquentes. Si elles ne diminuent pas l’intérêt des récits, elles en altèrent le rythme, qualité essentielle de la littérature policière et du genre habituellement désigné sous le nom de suspense ou, tout simplement, de romans à intrigue. Toutefois, ce que nous appelons longueurs aujourd’hui ne l’était pas, sans doute, au moment de la rédaction des ouvrages et de leur publication.

Chez Boileau-Narcejac, les intrigues sont toujours très intéressantes parce que l’humain y est présent, pratiquement en permanence. Hélas, les longueurs sont fréquentes. Si elles ne diminuent pas l’intérêt des récits, elles en altèrent le rythme, qualité essentielle de la littérature policière et du genre habituellement désigné sous le nom de suspense ou, tout simplement, de romans à intrigue. Toutefois, ce que nous appelons longueurs aujourd’hui ne l’était pas, sans doute, au moment de la rédaction des ouvrages et de leur publication.

De même, l’habitude d’autrefois, qui consistait à écrire un avertissement indiquant, en substance, que les personnages étaient imaginaires et que toute ressemblance avec des personnes réelles était fortuite, cette habitude fort heureusement tombée en désuétude, demeure chez Boileau-Narcejac. Pire, lorsque, Boileau décédé, Narcejac continue d’écrire sous le nom qu’ils ont conjointement rendu célèbre, il note : « Pourquoi le romancier se priverait-il d’une incursion dans un domaine qui a le privilège d’unir indissolublement la réalité et la fiction, et par là d’enrichir le roman de mystère ? » (Les Nocturnes), on est tenté de répondre : « En effet, pourquoi ? Et pourquoi donc venir le dire, puisque désormais de telles pratiques vont absolument de soi ? ». C’est sur ces points, et quelques autres similaires, que les œuvres de Boileau-Narcejac, bien que prenantes, ont quelquefois un peu vieilli.

19:13 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 21 décembre 2015

Toutes deux

Cette nouvelle a paru dans le n° 7 de la revue Sol’Air, daté janvier-avril 1995. La même année, elle a été retenue comme support des exercices d’un atelier d’écriture, lors du festival « Les Scripturales » de Saint-Herblain (Loire-Atlantique). Elle n’a pas, à ce jour, été publiée en recueil. Peut-être, en ces temps tristes et sans lumière, amusera-t-elle cinq minutes les promeneurs de la rue Franklin.

Vous êtes inséparables. Je vous connais depuis toujours, jumelles, siamoises, épuisées quelquefois mais sans cesse ensemble. Vous êtes identiques, vêtues de cuir noir depuis que je vous ai vues pour la première fois, il y a si longtemps déjà. Maquillées de cuir brun au soleil. Transfigurées de cuir gris, quelquefois, dans les brumes d’hiver. Vous êtes belles, volontaires, décidées. Élégantes.

Rien ni personne n’a jamais pu soigner votre manie déambulatoire. Vous allez plus loin, plus loin, en quête de quel ailleurs, de quel nouveau ? Vous n’ignorez pas que ce sera partout pareil, que vous vous emporterez toujours avec vous, qu’importe, vous allez plus loin. Après cette rue, il y en aura d’autres, vous y allez. Après ce quai, il y a la mer, et au-delà Dieu sait quelle autre misère, mais rien ne vous arrête, vous y allez. Ensemble, indéfectiblement.

Vous avez traîné dans Paris, toutes les deux. Puis vous vous êtes aperçues qu’au coin du boulevard Saint-Germain et de la rue Saint-Guillaume, on ne croisait plus Apollinaire rentrant chez lui, seulement des étudiants de Sciences-Po. À l’à-pic du pigeonnier du poète, un artisan que je ne connais pas porte le même nom que moi. C’est tout ce qui demeure, là, en mémoire de l’écrit – le fantôme d’un auteur et l’homonyme d’un de ses admirateurs. Vous avez observé ça comme le reste et vous avez passé votre chemin, dénoué votre histoire, encore un peu.

Vous crevez parfois d’une fatigue soudaine, espérant de l’été venu qu’il vous repose et remonte vos mécanismes intimes, mais vous savez très bien que l’été, cet agent double, s’ajoute aux précédents et nous fait vieillir encore. Plus tard, quand vous ne serez plus qu’un souvenir intermittent, que l’idée d’une chanson tue, marquées, ridées, vous marcherez, je le sais, droit encore, imperturbables ou le faisant croire, dans la merde du monde, hautaines, fraternelles, sensuelles, vous moquant décidément des imbéciles portant stylo Montblanc et cheveux sales. Vous ne renierez rien de vos engagements, de vos rires d’antan. Vous ne serez jamais de la race des renégats. Même lorsqu’à bout de souffle, on vous rangera dans une boîte, la même sans doute, couchées tête-bêche, pour l’éternité vous demeurerez conjointes, liées, attachées et détruites, amies et dissoutes, sœurs, encore en robe de cuir, un peu fanée sans doute, mais toujours noire comme un drapeau pirate.

En attendant, votre détermination se lit en filigrane de votre démarche, vous avez d’irrespectueuses œillades aux terribles reflets. Vous allez dans les manifestations de rue, scandant tous les « Plus jamais ça ! ». De botter le cul des abrutis vous démange toujours quand se pointe la bêtise, à l’horizon doré des soirées d’automne.

Et puis vous m’avez parlé, certains soirs. De moi, pas de vous. Vous m’avez raconté mes hésitations, mes désespoirs, mes longs élans vers quel univers plus doux, quelles amitiés reniées d’avance. Je lisais sur votre peau, comtesses déchues, les rides de la mienne, vous évoquiez mon espérance et mes oublis, mes refuges et mon allant. Vous étiez ensemble, toutes deux, et vous étiez avec moi, je ne me sentais plus seul avec mon whisky. Devant mon air, vous vous tordiez de rire, alors je regardais mes pieds, ne sachant plus que faire. Vous êtes les seules femmes qui ne m’aient jamais quitté, fidèles comme ce cuir dont vous vous habillez. Vous évoquiez mon maintien voûté et mes travers comme s’ils vous avaient touchées au point de vous flétrir à jamais. C’était peut-être un peu le cas.

Je sais que vous êtes miennes, toutes deux, l’encre l’est à la plume, noire comme vous. Vous ne me trahirez qu’en expirant et je ferai semblant de vous retrouver en d’autres, ailleurs, semblant de les croire pareilles à vous, semblant d’imaginer leur sentiment attentif.

Je vais vous caresser à vous faire briller encore des reflets bleus, juvéniles, fiers, que, chères chaussures, vous aimez tant.

12:21 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (4)

vendredi, 09 octobre 2015

André Caroff, romancier populaire, 6

20:27 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 03 août 2015

André Caroff, romancier populaire, 5

Assistant au tournage, pour la télévision, d’Une cible dans le dos, les filles de Caroff déclarent au journal Nord-Éclair du 8 novembre 2009, à propos de leur père : « Jusqu’au bout, il a écrit, malgré la cécité. Il disait toujours que c’était sa raison de vivre. Il a écrit pendant cinquante ans, sans jamais s’arrêter ».

18:27 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (4)

samedi, 01 août 2015

André Caroff, romancier populaire, 4

Parmi les deux-cent-trois romans de Caroff recensés dans l’essai de bibliographie établi précédemment, figure un livre de la collection « Grands romans ». Celle-ci comportait, sous un cartonnage d’éditeur et une jaquette illustrée par l’excellent Gourdon, des textes supposés plus littéraires que les autres, en tout cas plus soignés et plus conséquents. Caroff n’en a signé qu’un (j’ignore pourquoi), Les Prisonniers, livre qui parut en 1966. Près de quatre-cents grandes pages en petits caractères, d’une écriture très correcte à défaut d'être géniale, constituent ce roman d’aventures empli de considérations humaines de bon aloi, et en tous points remarquable.

Il n’est bien sûr pas question de raconter ici l’intrigue. On se contentera de préciser que les rebondissements habituels à l’auteur foisonnent, alors qu’on se trouve dans un registre radicalement différent de celui des œuvres habituellement publiées dans les autres collections ; que le rythme est toujours aussi soutenu, sans cesse relancé ; que le lecteur rit parfois du culot de l’auteur – et qu’il rit parfois jaune de ce que Caroff fait vivre à ses personnages.

On pense simultanément à Pour qui sonne le glas, même si Caroff n’est pas Hemingway ; à Casablanca parce que le personnage principal peut évoquer celui de Bogart dans le film, même si l’espace et le temps du roman sont différents ; aux Trois mousquetaires par la façon dont l’auteur brosse et balaie des destins avant de les nouer dans les dernières pages. Par-dessus tout, l’imagination sans bornes de Caroff laisse le lecteur pantois.

Le roman posant des problèmes humains éternels, il n’a évidemment pas vieilli du tout. De toute manière, chez Caroff, on n’a en général guère le temps de vieillir.

16:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2)

mardi, 28 juillet 2015

André Caroff, romancier populaire, 3

La quatrième de couverture des Prisonniers, le seul texte qu’il fit paraître, en 1966, dans la collection « Grands romans » du Fleuve Noir, précise : « Rarement satisfait de ce qu’il écrit, il (…) ne se considère pas comme un grand écrivain, jette un regard oblique et un peu dubitatif sur les critiques qui, comme celle de Maurice-Bernard Endèbre par exemple, prétendent : “André Caroff continue à témoigner d’un louable souci d’originalité et de qualité, jusque dans les déclarations de ses héros” ».

Maurice-Bernard Endèbre (1918-2005) était écrivain, traducteur de l’anglais et de l’américain, préfacier. Il publiait sous différents pseudonymes (Maurice Derbène, Guy Hollander, Louise Lalane, Roger Martens).

Chez Caroff, la recherche du renouvellement est réelle. Prenons l’exemple de deux romans parus à trois ans d’intervalle, un seul les séparant, du moins dans la collection « Spécial-Police ». Le Frangin est une histoire de vendetta qui tourne mal, une vendetta jamais dénuée d’aspects humains ni, évidemment, de ces rebondissements qui sont une des caractéristiques de l’auteur. Pour l’essentiel, elle a lieu dans la région lyonnaise. À l’opposé, En mâchant mon pop-corn se déroule près du Mexique, dans une atmosphère de western, et il s’agit d’un récit à la première personne, effectué par un garçon de quinze ans.

La remarque d’Endèbre est juste et la modestie de Caroff plaisante. Dans le texte de quatrième de couverture déjà cité, l’écrivain affirme lui-même : « On ne triche pas avec les lecteurs car, dans tout ce qui s’écrit, il doit y avoir une part de vérité. S’il n’y a rien d’autre que du vent, si on n’y met pas un peu de son cœur, le lecteur le sent et referme le bouquin… Pourquoi écrirais-je des livres que personne ne voudrait finir ? ».

Titres de la collection « Spécial-Police » (Fleuve Noir éditeur) cités dans l’article :

La Gamberge, n° 898, 1971.

Les Yeux de la tête, n° 973, 1972.

Le Frangin, n° 1094, 1974.

En mâchant mon pop-corn, n° 1333, 1977.

14:16 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 27 juillet 2015

André Caroff, romancier populaire, 2

Essai de bibliographie d’André Caroff

Sources :

Les lectures de l’Oncle Paul, www.polar-sf.fr, recherches personnelles

(soit deux-cent-trois livres, sous réserve de corrections ultérieures et d'ajouts éventuels)

AUX ÉDITIONS FLEUVE NOIR

Collection « Angoisse »

Hallucinations, n° 73

La Barracuda, n° 75

Névrose, n° 77

Le Dernier taxi, n° 80

Clameurs, n° 83

Le Sang du cactus, n° 88

Griffe de mort, n° 94

Le Médium, n° 96

L'Heure des morts, n° 103

L'Oiseau de malheur, n° 104

Cruauté mentale, n° 106

La Sinistre Madame Atomos, n° 109

Madame Atomos sème la terreur, n° 115

Madame Atomos frappe à la tête, n° 120

Miss Atomos, n° 124

Miss Atomos contre KKK, n° 130

Le Retour de Madame Atomos, n° 134

L'Erreur de Madame Atomos, n° 136

Madame Atomos prolonge la vie, n° 140

Les Montres de Madame Atomos, n° 143

Madame Atomos crache des flammes, n° 146

Madame Atomos croque le marmot, n° 147

La Ténébreuse Madame Atomos, n° 152

Madame Atomos change de peau, n° 156

Madame Atomos fait du charme, n° 160

L’Empreinte de Madame Atomos, n° 169

Madame Atomos jette un froid, n° 173

Madame Atomos cherche la petite bête, n° 177

La Nuit du monstre, n° 192.

Collection « Anticipation »

Le Rideau de brume, n° 457

La Guerre des Nosiars, n° 489

Les Êtres du néant, n° 513

La Planète infernale, n° 529

Ceux des ténèbres, n° 553

L'Exilé d'Akros, n° 567

Le Bagne de Rostos, n° 613

Electronic man, n° 833

Rhésus Y 2, n° 850

Les Combattants de Serkos, n° 872

Les sphères attaquent, n° 950

Bactéries 3000, n° 956

Rod, combattant du futur, n° 962

Rod, menace sur Oxima, n° 974

Rod, patrouille de l'espace, n° 1026

Rod, Vacuum 02, n° 1035

Un autre monde, n° 1105

Captif du temps, n° 1117

Métal en fusion, n° 1147

Terreur psy, n° 1167

Le Piège des sables, n° 1175

L'Oiseau dans le ciment, n° 1203

Élimination, n° 1237

Ordinator-Labyrinthus, n° 1245

Simulations, n° 1250

Deux pas dans le soleil, n° 1309

Ordinator-Macchabées, n° 1327

Ordinator-Phantastikos, n° 1342

Ordinator-Erôtikos, n° 1361

Ordinator-Criminalis, n° 1378

Ordinator-Ocularis, n° 1396

Ordinator-Craignos, n° 1404

Ordinator-Rapidos, n° 1418.

Collection « Espionnage »

Visa pour Formose, n° 529

Opération canal 2, n° 548

Le Guêpier de Genève, n° 584

Un porte-clefs pour Tokyo, n° 624

Le Camp du serpent, n° 651

Réseau contamination, n° 680

Candidats à la mort, n° 724

Banquet des espions, n° 734

Objectif élimination, n° 766

Secteur 44, n° 791

Compartiment 820, n° 843

Coulez le « Kashii Maru », n° 851

Incognito, M. Bonder ?, n° 885

Les Heures sombres de Bonder, n° 907

Go home, Bonder !, n° 925

Bonder casse la baraque, n° 962

Bonder plombe le pigeon, n° 976

Bonder passe au CUSI, n° 993

Bonder grille le stop, n° 1017

Bonder en filigrane, n° 1046

Bonder en solo, n° 1067

Bonder et le blé chinois, n° 1073

Bonder super-tueur, n° 1110

Bonder et ses loups, n° 1139

Bonder lève le rideau, n° 1141

Bonder dénude la Madone, n° 1149

Bonder en duplex, n° 1173

Bonderscopie, n° 1181

Bonder and Co, n° 1206

Bonder crève l'écran, n° 1225

Bonder riposte, n° 1249

Bonder Opération-Magie, n° 1258

Bonder et la « Marie-Salope », n° 1267

Bonder contre Dr Astro, n° 1292

Bonder « Mach 3 », n° 1316

Bonder bondérise l'éclopé, n° 1340

Bonder mission suicide, n° 1357

Bonder et la poupée russe, n° 1380

Bonder connexion 12, n° 1393

Bonder recolle les morceaux, n° 1407

Bonder en péril, n° 1430

Bonder dans l'engrenage, n° 1451

Bonder stade zombi 4, n° 1464

Les Carnassiers, n° 1473

Bonder top-niveau, n° 1487

La Technique du citron, n° 1502

Merci les amis, n° 1540

Bonder donne l'estocade, n° 1544

Six jours de survie, n° 1549

Nous savons des choses que vous ignorez, n° 1575

Vous devez garder le secret, n° 1590

Hier un espion est mort assassiné, n° 1608

Citoyens dormez en paix tout est tranquille, n° 1620

Opération homo, n° 1633

Vous avez un passeport pour Caracas, n° 1639

La Loi des dominos, n° 1658

Préparez-vous à mourir brutalement, n° 1680

La Politique du crabe, n° 1703

Mettez toutes les chances de votre côté, n° 1713

La Roue de l'écureuil, n° 1718

Vous finirez comme Chung Hsin Chau, n° 1735

Le Complexe du lapin, n° 1779

Ces chiens qui hurlent la nuit, n° 1782

Nous allons limiter notre espérance de vie, n° 1793

Forcing, n° 1803

Terroristes, n° 1819

Raptus, n° 1823

Cibles, n° 1835

Rapaces, n° 1844

Collection « Grands romans »

Les Prisonniers

Collection « Spécial-Police »

L'Incroyable M. Beachet, n° 324

La Bouche d'égout, n° 340

L'Embuscade, n° 363

Les Associés, n° 378

Mort d'un libraire, n° 395

Des gants pour la peau, n° 420

Les Insurgés, n° 437

Quatre dames dans un filet, n° 447

Les Sournoises, n° 464

Meurtres en commun, n° 480

De face et de profil, n° 513

L'Homme qui cherchait son passé, n° 537

Mort imminente, n° 555

Le Rendez-vous d'Annecy, n° 578

Histoire de tuer, n° 598

Le Rat de Rio, n° 646

Traquenards à Syracuse, n° 672

Conduite forcée, n° 677

Pour 500 000 dollars, n° 695

La Condamnée de Gardena, n° 710

Au rendez-vous des petites heures, n° 730

La Douloureuse, n° 741

La mort a ses raisons, n° 768

La Grande castagne, n° 799

Signes particuliers, n° 831

Fifty fifty, Jerry ?, n° 873

La Gamberge, n° 898

Roméo et Jerry, n° 917

N'arrête pas la musique, n° 943

Pour l'honneur du mitan, n° 961

Les Yeux de la tête, n° 973

Touche pas à la fillette, n° 1016

Les Mitrailleurs, n° 1034

La Frime, n° 1051

Le Battant, n° 1066

Le Frangin, n° 1094

Un certain Giorgio, n° 1116

En mâchant mon pop-corn..., n° 1333

En suivant la piste, n° 1357

Te laisse pas abattre, n° 1390

Mort pour mort, n° 1439

Sans autre forme de procès, n° 1519

Une cible dans le dos, n° 1560

Opération Bégonia, n° 1624

Collection « Gore »

Extermination, n° 83

Collection « Espiomatic »

Sous le pseudonyme de Daïb Flash

Flash sur Rome, n° 31

Flash sur Berlin, n° 35

Flash sur Londres, n° 36

Flash sur Paris, n° 40

Flash sur Amsterdam, n° 44

Flash sur Luxembourg, n° 47

Flash et la panthère rose, n° 50

Flash sur Dublin, n° 55

Flash au cœur, n° 59

Flash sur Bruxelles, n° 65

Flash Fugu, n° 67

Flash otages, n° 71

Flash caracolès, n° 73

Flash et les femmes battues, n° 76

Flash et ceux qui craquent, n° 83

AUX ÉDITIONS HUNTER

Sous le pseudonyme de Rod Garaway

Collection « Force Knack »

Du sang dans le soleil, n° 1

Baroudeurs-kangourous, n° 3

Intensité 12, n° 4

Carnage-party, n° 5

Mambo-Traquenard, n° 6

Vendetta-Roma, n° 7

Corrida sanglante, n° 8

AUX ÉDITIONS LE PYTHON

Sous le pseudonyme de Ram Storga

Collection « Érotic fiction »

Vihila, la planète de la débauche, n° 3

AUX ÉDITIONS RIVIÈRE BLANCHE

La Couronne de fer, n° 2020

Les Enfants du mandarin, n° 2035

Sun Song le mandarin, n° 2059

La Mort d’un mandarin, n° 2113

12:25 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 18 juillet 2015

André Caroff, romancier populaire

Fondées par Armand de Caro, les éditions Fleuve Noir, avec leurs cent collections, étaient un des fleurons de la littérature populaire, vivier de mille auteurs catalogués « de gare » avec une intention péjorative. Or, les romans du Fleuve étaient plutôt bien écrits. Certes, leur langue était simple, les descriptions très brèves et l’action prioritaire, mais cela ne signifie nullement qu’ils étaient mauvais, loin de là. Ces dix mille titres représentant près d’un milliard d’exemplaires imprimés et vendus avaient l’honnêteté d’être ce qu’ils étaient et n’ont jamais prétendu à davantage. En espérant que paraisse un jour une histoire complète de ces éditions qui ne méritaient pas ce qu’on disait parfois d’elles et exercèrent leur activité durant un demi-siècle, on lira avec profit Fleuve Noir, 50 ans d’édition populaire, sous la direction de Juliette Raabe, Bibliothèque des littératures policières, 1999, et les souvenirs d’un des auteurs, Gilles Morris-Dumoulin, Le Forçat de l’Underwood, Manya, 1993. Ces ouvrages sont épuisés, mais des exemplaires demeurent disponibles sur les différents sites de vente en ligne de livres d’occasion. Bien sûr, on n’oubliera pas l’illustrateur des couvertures, le génial Michel Gourdon (1925-2011) qui donna un visage à toutes les collections, à l’exception d’« Anticipation », dont les jaquettes sont dues à René-Louis Brantonne (1903-1979).

André Caroff fut un des auteurs du Fleuve Noir.

Notice biographique

La partie biographique de cet article doit beaucoup au blog Les lectures de l’Oncle Paul, à qui j’emprunte bien des éléments et que je remercie vivement. Le blog À la recherche du polar a contribué à la compléter, je le remercie également.

André Caroff (pseudonyme d’André Carpouzis) est né le 28 février 1924 à Paris VIe. Il est décédé le 13 mars 2009, à Paris également. On lui connaît d’autres noms : Daïb Flash ; Rod Garraway ; Daniel Aubry, pseudonyme dont il signe des nouvelles dans le journal Nous Deux ; Daniel Thomas, utilisé pour des téléfilms ; Ram Storga. Il a aussi donné des contes au Parisien libéré, des énigmes à l’hebdomadaire Marius et a écrit des émissions pour France-Inter.

Son père grec, sa mère auvergnate d’origine bretonne furent artistes de music-hall. Sa mère, Lucienne Michel, a également signé aux éditions Fleuve Noir des romans d’angoisse et d’autres, policiers, sous le pseudonyme masculin de José Michel. À cette époque en effet, rares sont les femmes qui s’avancent sur le front de la littérature populaire sous leur propre nom. Au Fleuve Noir toujours, Marie-Anne Devillers, elle, signe Mario Ropp. Quant à Susan Vialad dont on pourrait penser qu’elle constitue une exception, il n’en est rien, tout au contraire, puisqu’il s’agit du pseudonyme féminin de Robert Debeurre.

À la mort de son père, en 1939, Caroff exerce ces métiers qu’on dit « petits » et qu’il était alors plus aisé qu’aujourd’hui d’épouser : regommeur de pneus, peintre, décorateur, cloueur, nickeleur, cycliste pour la Défense passive, cycliste aussi pour une pharmacie, ouvrier en menuiserie, détective privé. Il se marie en 1942 et monte avec sa femme un numéro de claquettes, puis devient régisseur avant de s’engager dans l’armée, en 1945.

Quelques mois plus tard, Caroff est engagé au théâtre Mogador pour No No Nanette, comédie musicale américaine sur la musique de Vincent Youmans et le livret d’Otto Harbach, travail qu’il complète par la radio et le cinéma, puis il est embauché chez Citroën et chez Larousse (emballeur puis préparateur de commandes) avant de vendre des cravates sur les marchés parisiens et de devenir garçon de courses à la légation de Birmanie, tout en jouant, le soir, dans Rêve de valse d’Oscar Straus, livret de Felix Dörmann et Leopold Jacobson, et Violettes impériales de Vincent Scotto. En 1952, le voilà représentant en mobilier de bureau et, simultanément, agent d’assurances. En 1954, il devient directeur commercial avant de se reconvertir en chauffeur de taxi.

Au volant, il passe dix heures par jour, en consacre quatre autres à l’écriture, et commence alors la série classique des refus d’éditeurs : trois manuscrits sont repoussés. Après une période de dépression, il exerce l’emploi de second de rayon au Bazar de l’Hôtel de Ville. Sa fille Catherine naît en 1956.

En septembre 1960, il se retrouve au Fleuve Noir. Françoise, sa seconde fille, naît en 1962. Il continue de conduire ses clients dans son taxi et ce n’est qu’en 1965 qu’il peut vivre de l’écriture. Il part vivre à Annecy où il devient président d’un club d’échecs. Il est grand-père d’une petite Marine. En 1989, Caroff commence à souffrir d’importants problèmes de vue. Sa première femme, Caroll, est décédée en 2002. Danièle, sa deuxième épouse, meurt en 2006. Il est bientôt opéré de la cornée et retrouve ainsi une meilleure vision.

Quelques uns de ses livres ont été portés à l’écran (Le Battant, avec Alain Delon) ou à la télévision (Une cible dans le dos, avec Bernard Le Coq et Pour l’honneur du mitan, sous le titre Le Truqueur, avec Raymond Pellegrin).

André Caroff a donné à lire de très nombreux romans dans les collections « Spécial-Police », « Espionnage » (l’agent secret Paul Bonder), « Angoisse » (la série des Mme Atomos) et « Anticipation » du Fleuve Noir. Les aventures de Mme Atomos ont été rééditées chez Rivière Blanche et continuées, dans la même maison, par un nouvel auteur. Elles ont aussi été adaptées en bandes dessinées dans la revue Atomos, autrefois publiée par Aredit.

Le style de Caroff

Au vrai, il est trop aisé d’associer un auteur à ses séries. Si l’on connaît Caroff pour Mme Atomos et pour Bonder, néanmoins, ses romans noirs, bien peu orthodoxes, méritent d’être lus. On parlera donc ici, uniquement, des récits parus dans la collection « Spécial-Police ».

Si, au début des années 60, l’auteur hésite encore un peu, reproduisant le schéma classique d’un meurtre commis au début du roman, sur lequel enquête un policier (Mort d’un libraire, Des gants pour la peau), à l’opposé, dans les dernières années 60, le style de Caroff s’affermit et les livres des années 70 et suivantes, eux, sont ceux de la maturité narrative et du triomphe de l’imagination, avec des titres qui doivent parfois être pris au pied de la lettre (Les Yeux de la tête). Les histoires présentent des intrigues toujours solides et – c’est sa marque – emplies de rebondissements. Si l’on devine un peu la chute d’Une cible dans le dos, ce n’est pas parce que l’histoire est faible, mais uniquement parce qu’à un certain stade du livre et compte tenu du nombre de pages restant à lire, il ne peut en aller autrement. L’auteur ne tire pas à la ligne, ses œuvres sont relativement longues, souvent imprimées plus serré que celles de ses confrères, comme le très bon mais hélas monotone Claude Joste (avec son commissaire Jérôme Thiébaut) dont les récits, toutefois bien écrits, sont plus courts et reprennent dans l’ensemble des schémas identiques en variant uniquement les milieux. L’écriture de Caroff est vive, nerveuse, et ses romans ne se ressemblent pas car il ne tire pas de ficelles : même lorsque le personnage central est dans la même position (un truand sortant de Centrale, par exemple), les romans qui le mettent en scène sont radicalement différents (Le Battant, La Gamberge). Ses « durs » demeurent toujours humains (Padirac, dans La Douloureuse) et voguent souvent au gré de leurs mésaventures en tenant jusqu’au bout des rênes qui leur échappent. Si le lecteur du Battant va de surprise en surprise, celui de La Gamberge conserve, la dernière page tournée, une impression de bloc compact, dense, dur, épais, avec une chute réellement inattendue.

On peut certes estimer que la fréquence des rebondissements est une technique comme une autre qui, par conséquent, constitue justement une ficelle. Il reste qu’il faut être capable d’imaginer les rebondissements en question. Il faut aussi avoir le culot d’interrompre son récit p. 101 pour, sous le titre « Interlude », s’adresser directement au lecteur dans une page imprimée en italique, afin de faire le point avec lui sur le cours des événements et ce à quoi il devrait s’attendre dans la poursuite logique de l’intrigue (Traquenards à Syracuse).

Les personnages empruntent souvent des taxis – souvenir évident de l’ancien métier de l’écrivain, qui décrit des itinéraires parisiens fréquents et complets. Un volume de la collection « Angoisse », paru en 1961, s’intitule précisément Le Dernier taxi. À l’évidence, Caroff parle de ce qu’il connaît bien, mais il ne craint pas, cependant, de prendre quelques risques en changeant d’horizon (Traquenards à Syracuse se déroule à New York, Un certain Giorgio à Naples, Le Rat de Rio au Brésil).

Caroff laisse une bibliographie fort conséquente qui, à ma connaissance, n’a pas été établie dans son intégralité. On parle toutefois de deux-cents romans, rien de moins. Un taxi l’a emporté dans la nuit, un taxi de jadis, de ceux qui avaient un compteur fixé à l’extérieur, près de la vitre du conducteur. Lorsqu’il chargeait un client, le chauffeur abaissait manuellement un petit rectangle métallique : il montrait ainsi qu’il n’était pas libre.

Titres de la collection « Spécial-Police » (Fleuve Noir éditeur) cités dans l’article :

Mort d’un libraire, n° 395, 1964.

Des gants pour la peau, n° 420, 1964.

Traquenards à Syracuse, n° 672, 1968.

Le Rat de Rio, n° 646, 1968.

La Douloureuse, n° 741, 1969.

La Gamberge, n° 898, 1971.

Les Yeux de la tête, n° 973, 1972.

Le Battant, n° 1066, 1973.

Un certain Giorgio, n° 1116, 1974.

Une cible dans le dos, n° 1560, 1980.

12:09 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 22 février 2014

Vient de paraître

Le volume de réflexions et de souvenirs dont parlait le taulier il y a quelques jours vient de paraître. Le dit taulier comprendrait fort bien que vous vous dispensiez de sa lecture.

18:26 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 12 février 2014

Verlaine

21:02 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 02 février 2014

Pour paraître

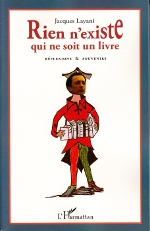

Aux promeneurs arpentant encore la rue Franklin, l’immonde taulier annonce avec une exorbitante prétention la parution prochaine, sans doute courant février, d’une de ces bêtises dont il est coutumier et qu’il s’obstine à présenter à un public qui n’en peut mais. Pour paraître, donc, chez l’Harmattan, un ensemble (deux-cent soixante-dix-huit pages) de réflexions et de souvenirs autour du papier imprimé, du livre, de la chose écrite, Rien n’existe qui ne soit un livre.

19:34 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (4)

dimanche, 29 septembre 2013

Vailland signe pour Clouzot

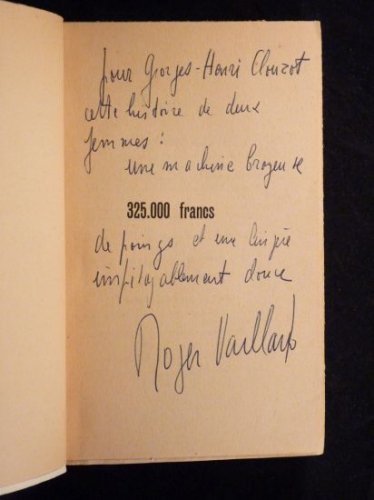

Voilà une dédicace de grande route, de haut vol, de large horizon. C’est tout de même mieux que le « cordial hommage de l'auteur », n'est-ce pas ? Apprenons de nouveau ce qu’écrire signifie... et oublions le fait que l'ami Vailland a interverti les prénoms de Clouzot.

16:08 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 28 septembre 2013

Découvrir Vailland

À qui a lu tout ce qui a pu être écrit de, sur et autour de Vailland depuis des décennies, ce mince volume de quelque quatre-vingts pages n’apprendra rien. Il s’agit d’une autobiographie imaginaire.

À qui a lu tout ce qui a pu être écrit de, sur et autour de Vailland depuis des décennies, ce mince volume de quelque quatre-vingts pages n’apprendra rien. Il s’agit d’une autobiographie imaginaire.

Si l’on adopte un point de vue inverse, cette plaquette est excellente. Dire Vailland dans l’artifice de la première personne, en quatre-vingts pages imprimées dans un corps important, est une gageure. Courrière, dans une langue d’une platitude extrême et un propos corseté par un anticommunisme viscéralement excessif, y avait employé mille pages.

Au bout du compte, je pense que l’opuscule de Christian Petr est de bien meilleure tenue que le pavé en question. Cela dit, s’il s’agit de dire aux jeunes gens de ce temps qui était Vailland – c’est l’honorable principe de cette collection didactique –, il eût fallu que l’éditeur soit un peu connu et diffusé. Le public auquel ce texte est destiné ne le saura peut-être pas, c’est dommage.

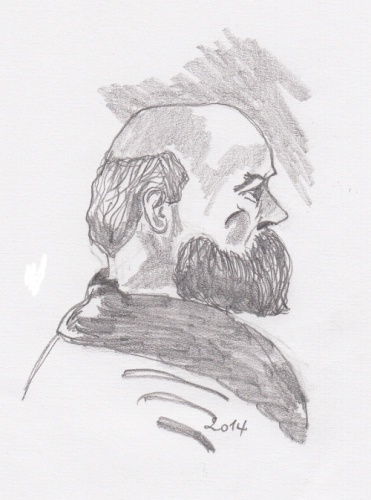

Quelques beaux portraits de l’écrivain, dus à son ami Marc Garanger, de loin son meilleur photographe, parsèment le volume, ainsi que des photographies d’Yves Neyrolles. Erreur stupide, les deux images de jeunesse, qui datent de l’époque du Grand Jeu et sont archi-connues, sont attribuées à Garanger, qui, alors, n’était pas né.

Une brève préface de l’ami René Ballet est à remarquer, qui cadre immédiatement le projet avec une précision remarquable et cette clarté d’écriture qu’on lui connaît. En couverture, le dessin de Max Schoendorff.

18:48 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)