dimanche, 02 février 2014

Pour paraître

Aux promeneurs arpentant encore la rue Franklin, l’immonde taulier annonce avec une exorbitante prétention la parution prochaine, sans doute courant février, d’une de ces bêtises dont il est coutumier et qu’il s’obstine à présenter à un public qui n’en peut mais. Pour paraître, donc, chez l’Harmattan, un ensemble (deux-cent soixante-dix-huit pages) de réflexions et de souvenirs autour du papier imprimé, du livre, de la chose écrite, Rien n’existe qui ne soit un livre.

19:34 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (4)

samedi, 23 novembre 2013

Henri Tachan, quarante ans de chanson

L’ensemble des deux DVD forme à présent un excellent document. Le documentaire – avec ses soixante-quinze minutes, il échappe enfin au « format » habituel de cinquante-deux minutes seulement – est fort bon, bien documenté, bien filmé, bien monté. S’ajoutent quarante-cinq minutes de bonus. L’image est excellente. La succession de documents fait qu’on évite le traditionnel défilé, qui se fait en pareil cas, de « têtes parlantes ». Ici, on reste vivant, chaleureux, amical. L’existence de ces deux disques d’images et de paroles constitue un repère juste, nécessaire, authentique. Une petite trace, un brin d’histoire de la grande chanson, celle qui cause, crie, égratigne et caresse l’instant d’après, la chanson indépendante, libre, fière, qui n’a pas peur des mots, du feu ni de la caresse. Chanson-piment qui emporte la gueule et, l’instant d’après, devient chanson-baiser qui embrasse (embrase) l’être.

« De qui parlez-vous ? », me demandera-t-on. D’Henri Tachan ou de la chanson ? Mais je ne parle que de lui et d’elle, figurez-vous. Ne trouvez-vous pas qu’ils se confondent singulièrement ? Et pas en excuses.

Tachan sur scène (récital à Besançon, 2008), 1 h 30, et Henri Tachan, le prix de la révolte (documentaire), 75 + 45 mn, deux films de Christophe Régnier produits par souscription, à présent disponibles à cette adresse.

20:19 Publié dans Art | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 05 novembre 2013

Dans le Lot

L’immonde taulier et la belle taulière habitent désormais le Lot. Le taulier est en effet à la retraite depuis le 1er octobre. Un changement de résidence et un changement de situation entraînent un incroyable méli-mélo de démarches administratives dont un bon nombre, jusqu’à présent, n’ont toujours pas porté leurs fruits, en dépit de courriers, appels téléphoniques, messages électroniques… Enfin, on y arrivera.

18:00 Publié dans Humeur | Lien permanent | Commentaires (7)

dimanche, 29 septembre 2013

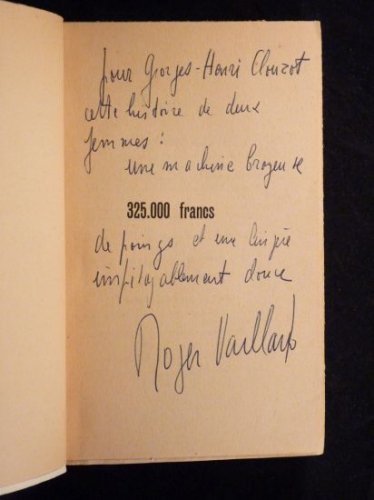

Vailland signe pour Clouzot

Voilà une dédicace de grande route, de haut vol, de large horizon. C’est tout de même mieux que le « cordial hommage de l'auteur », n'est-ce pas ? Apprenons de nouveau ce qu’écrire signifie... et oublions le fait que l'ami Vailland a interverti les prénoms de Clouzot.

16:08 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 28 septembre 2013

Découvrir Vailland

À qui a lu tout ce qui a pu être écrit de, sur et autour de Vailland depuis des décennies, ce mince volume de quelque quatre-vingts pages n’apprendra rien. Il s’agit d’une autobiographie imaginaire.

À qui a lu tout ce qui a pu être écrit de, sur et autour de Vailland depuis des décennies, ce mince volume de quelque quatre-vingts pages n’apprendra rien. Il s’agit d’une autobiographie imaginaire.

Si l’on adopte un point de vue inverse, cette plaquette est excellente. Dire Vailland dans l’artifice de la première personne, en quatre-vingts pages imprimées dans un corps important, est une gageure. Courrière, dans une langue d’une platitude extrême et un propos corseté par un anticommunisme viscéralement excessif, y avait employé mille pages.

Au bout du compte, je pense que l’opuscule de Christian Petr est de bien meilleure tenue que le pavé en question. Cela dit, s’il s’agit de dire aux jeunes gens de ce temps qui était Vailland – c’est l’honorable principe de cette collection didactique –, il eût fallu que l’éditeur soit un peu connu et diffusé. Le public auquel ce texte est destiné ne le saura peut-être pas, c’est dommage.

Quelques beaux portraits de l’écrivain, dus à son ami Marc Garanger, de loin son meilleur photographe, parsèment le volume, ainsi que des photographies d’Yves Neyrolles. Erreur stupide, les deux images de jeunesse, qui datent de l’époque du Grand Jeu et sont archi-connues, sont attribuées à Garanger, qui, alors, n’était pas né.

Une brève préface de l’ami René Ballet est à remarquer, qui cadre immédiatement le projet avec une précision remarquable et cette clarté d’écriture qu’on lui connaît. En couverture, le dessin de Max Schoendorff.

18:48 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 27 septembre 2013

Regards argentins

J’ai regardé l’autre soir, proposé par Arte, le film de Juan José Campanella, Dans ses yeux (El secreto de sus ojos), en version originale sous-titrée. Pour une fois, « version originale » ne signifiait pas « en anglais », puisqu’il s’agit d’un film hispano-argentin. Il n’était pas désagréable d’entendre d’autres sonorités.

Cette œuvre, qui dure deux heures, est remarquable parce que tout y est intelligent : scénario, distribution, direction d’acteurs, interprétation, filmage, couleurs, prise de son, montage. Inévitablement, quelques ficelles laissent voir leurs nœuds, mais je dis vraiment cela pour ne pas tirer mon chapeau trop bas. Les personnages sont vrais : pas de carton-pâte. Les deux comédiens principaux (Ricardo Darin dans le rôle de Benjamin Esposito et Soledad Villamil dans celui d’Irene Menendez Hastings), sont de surcroît attachants parce qu’au-delà de leur talent et de leur sensibilité, ils sont beaux, elle et lui bruns aux yeux gris-bleus. Ces personnages parlent sans sabir, sans manières, sans platitude non plus : pas de bouillon-cube dans leur bouche. La musique – peut-être y en a-t-il un peu trop – ne couvre pas ce qu’ils disent : on a engagé un ingénieur du son compétent, ce qui paraît être de moins en moins le cas. L’alternance d’action, d’humour fin, de sentiments, d’enquête, de réflexion – sans parler d’une description discrète du fonctionnement de l’Argentine dans les années 70 – est fort bien dosée.

Le film relève-t-il du thriller, du policier, du drame humain, du film sentimental ? Plus que jamais, les cloisons s’écroulent, les boîtes étiquetées se déchirent, les étagères tombent, les catégories toutes faites grincent horriblement. Tant mieux.

Le montage repose sur de constants allers-retours entre le passé (les années 70) et le « présent » (les années 90). C’est dire que le film, tourné en 2009, a pour lui le recul nécessaire, y compris dans le présent de l’action. On est, au début, quelque peu désorienté, car le réalisateur n’agite pas un fanion : « Attention, flash-back ». Quelques minutes suffisent cependant pour s’installer dans l’espace-temps du film et on ne le regrette pas ensuite.

Un choix subtil fut de donner au récit l’allure d’une enquête, sans jamais montrer le moindre commissaire ou le plus petit inspecteur. Si enquête il y a, elle est effectuée par des juristes, fonctionnaires du ministère de la Justice, à titre plus ou moins individuel. Puis le principal protagoniste, une fois retraité, poursuit sa quête parce qu’un dossier dont il eut jadis à connaître est véritablement devenu une part de sa propre histoire et, par voie de conséquence, de celle d’un de ses amis qui y a trouvé la mort, de celle de la femme qu’il aime – et qui l’aime – depuis vingt-cinq ans sans que rien, jamais, n’ait pu se produire.

Plusieurs rebondissements émaillent le cours de l’histoire. Quelques scènes – et je ne parle pas ici de l’épilogue – sont franchement inattendues, et excellentes.

On salue les seconds rôles, tellement importants néanmoins qu’il faudrait les appeler autrement : Guillermo Francella incarne l’amical et chaleureux Pablo Sandoval, Pablo Rago joue Ricardo Morales emprisonné dans son souvenir amoureux, Javier Godino confère au personnage d’Isidoro Gomez cette totale abjection qui lui était nécessaire.

18:50 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (3)

mardi, 24 septembre 2013

Quand les hommes ont chaud

J’ai découvert hier soir, sur la chaîne Arte, le film Douze hommes en colère, de Sidney Lumet, sorti en 1957. Certes, il n’est jamais trop tard, n’est-ce pas ?

C’est un huis-clos et j’affectionne particulièrement les huis-clos, situation idéale pour faire ressortir la vérité des personnages, les faire crier ce qu’ils sont ou espèrent, faire monter la tension dramatique autant qu’il se peut.

Naturellement, on peut rétorquer que, justement, c’est trop facile. Je ne le crois pas. Renouveler le huis-clos aussi souvent que nécessaire est au contraire une gageure.

Évidemment, dans le cas de ces Douze hommes, les ficelles scénaristiques sont nombreuses. La scène se déroule par un temps orageux et la chaleur étouffante qui règne dans la salle où se réunit un jury d’assises contribue, bien sûr, à augmenter le poids des responsabilités, des hésitations, des scrupules, des certitudes et des préjugés. Pour qu’on comprenne bien, on n’a pas hésité à mouiller le visage des protagonistes, à dessiner sous leurs aisselles, dans leur dos, sur leur poitrine, de grandes taches de transpiration.

Durant de nombreuses années, les films montrant des procès et se déroulant dans des tribunaux ont obtenu un succès constant. Les effets sont faciles : tirades, joutes oratoires, attitude des avocats, solennité de la Cour, inquiétude de l’accusé… Avec cela, on fabriquait littéralement des morceaux de bravoure. Dans le cas qui nous occupe, c’est un peu différent. Il s’agit de la délibération : le jury se tient dans une salle et le premier juré doit frapper à la porte, verrouillée, si l’un des douze désire obtenir quelque chose. On n’a pas assisté à l’audience, on ne verra pas le verdict.

C’est en cela que le film est intelligent. On s’est débarrassé des clichés les plus fameux et concentré sur l’essentiel, ces douze hommes qui ne se connaissent pas, ignorent tout l’un de l’autre, sont issus de milieux fort différents et ne se reverront sans doute jamais.

Il y a d’autres chevilles, d’autres « trucs ». Oui, le héros, Henry Fonda, a les yeux bleus qu’on lui connaît, il porte un costume clair et c’est lui qui a le plus d’allure. Oui, le héros va retourner le jury par ses scrupules, sa logique, sa réflexion, sa prudence, son intelligence. On le sait depuis le début, du moins le pressent-on car, autrement, le film n’aurait strictement aucune raison d’être. Oui, le héros est architecte parce que, des décennies durant, au cinéma, les héros contemporains étaient architectes, avocats ou pilotes. Néanmoins, le spectateur « marche ».

Demeurent les douze rôles parfaitement écrits, même si certains font un peu figure d’archétypes ; la confrontation entre ces personnages ; les revirements successifs des jurés et, surtout, le revirement final du dernier d’entre eux, pour des raisons qu’on ne pouvait réellement deviner ; le débat sur la peine de mort, inscrit en filigrane ; la mise en scène qui tient du théâtre et du ballet (chose inévitable puisqu’il s’agit d’un huis-clos, mais qui aurait pu être moins talentueuse), notamment à la fin, lorsque les jurés vont reprendre leur veste au porte-manteau, l’enfiler et partir, dans une espèce de pas de danse filmé de l’intérieur de la penderie.

Et surtout, le noir et blanc, somptueux, seul procédé (sauf lorsqu’il existe un authentique travail sur la couleur, comme chez Demy, par exemple) réellement créatif.

10:41 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (6)

vendredi, 20 septembre 2013

Pour André Villers

Pour permettre la réalisation du film André Villers, une vie en images, une souscription est lancée auprès de Kiss Kiss Bank Bank, selon la formule maintenant bien connue du crowdfunding, comme on dit en français. Si le cœur vous en dit, tous les détails se trouvent ici : exposé du projet, description des contreparties…

André Villers, faut-il le dire, est le photographe de Picasso et de Léo Ferré, entre autres.

21:21 Publié dans Art | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 08 juillet 2013

Apollinaire et Ronsard

Dans une lettre qu’il adressait à Louise de Coligny-Châtillon, sa chère « Lou », Apollinaire écrivait sans rire :

Dans une lettre qu’il adressait à Louise de Coligny-Châtillon, sa chère « Lou », Apollinaire écrivait sans rire :

Lorsque mon nom sera répandu sur la terre

En entendant nommé Guillaume Apollinaire

Tu diras « il m’aimait » Et t’enorgueilliras.

On n’est évidemment pas loin de ce que soutenait le cher Ronsard, qui assénait avec un culot monstre :

On n’est évidemment pas loin de ce que soutenait le cher Ronsard, qui assénait avec un culot monstre :

Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle,

Assise auprès du feu, dévidant et filant,

Direz, chantant mes vers, en vous émerveillant :

Ronsard me célébrait du temps que j’étais belle.

Cette assurance des grands poètes quant à leur valeur, dont ils ont conscience, m’amuse toujours beaucoup, d’autant plus qu’ils y croient et ont raison d’y croire. Cela me rappelle cette brève note que j’avais écrite ici-même, à propos des conseils que donnaient les poètes aux femmes qu’ils voulaient entraîner vers l’abîme de leur couche.

16:27 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2)

jeudi, 20 juin 2013

La langue à la mode

Au hasard d’Internet, je me retrouve sur des sites de vente de vêtements, de chaussures, bref, des sites de mode. Je suis très chiffons, comme on dit, et ça ne me déplaît pas, mais l’intérêt pour la langue n’est jamais loin, surtout lorsque je peux lire l’argumentaire suivant :

Au hasard d’Internet, je me retrouve sur des sites de vente de vêtements, de chaussures, bref, des sites de mode. Je suis très chiffons, comme on dit, et ça ne me déplaît pas, mais l’intérêt pour la langue n’est jamais loin, surtout lorsque je peux lire l’argumentaire suivant :

« Avis aux modeuses : ces magnifiques ballerines aux coloris actuels sont le nouveau must have de la saison ! Ce modèle minimaliste se distingue par un bout pointu doré ou coloré qui joue les contrastes forts et donne un esprit extravagant superbe. Chaussées avec une jupe ou un slim, ces ballerines hyper-stylées donnent l’allure à toutes vos tenues ! Voilà pourquoi elles sont un vrai must have. Dessus et première simili cuir, semelle synthétique ».

Et encore, j’ai rétabli l’orthographe et la ponctuation, sans quoi, cela devenait totalement incompréhensible.

On notera le néologisme (« modeuses »), l’anglais obligatoire, les points d’exclamation parfaitement superfétatoires et tellement galvaudés qu’on finit par les confondre avec le point, tout simplement – mais tellement convaincants, commercialement parlant. On remarquera les manies langagières (« joue », « forts », « un vrai »), l’ordre approximatif des adjectifs (« un esprit extravagant superbe » n’est pas exactement « un superbe esprit extravagant » et, cela dit, j’aimerais comprendre comment une chaussure peut donner non de l’esprit – à la rigueur – mais un esprit ; enfin, plutôt que le donner, il me semble qu’elle le confère bien davantage), le charabia (« donnent l’allure »). On sourira, comme toujours, devant l’hyperbole (« hyper-stylées ») et la simple exagération (« toutes vos tenues »), qui contrastent avec une volonté de simplicité, que l’absurde tic de langage « minimaliste » est supposé traduire. Enfin, on prendra en compte la bizarrerie de la phrase : « Chaussées avec une jupe ou un slim, ces ballerines, etc. » (« portées », je crois, conviendrait mieux).

15:11 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (2)

lundi, 10 juin 2013

Un inventaire de la consternation

Hier soir, un DVD acheté d’occasion m’a délivré la quintessence de l’ennui et du ridicule, Vivre pour vivre de Claude Lelouch (1967). Un film où tout est mauvais, sans exception.

Je ne parle pas des acteurs : un film, ce n’est pas seulement des acteurs. C’est d’abord un montage, ici chaotique, suite de séquences collées. Des prises de vue, brouillonnes, caméra à l’épaule comme l’affectionne le cinéaste. Un cadrage, répétitif au possible, avec une contreplongée quasi systématique. Un propos, totalement perdu en cours de route avec les innombrables et interminables séquences documentaires, parfaitement inutiles, empoisonnantes à suivre et très mal filmées, parfois complaisantes donc suspectes, lorsque Lelouch traite de la violence, par exemple. Une vérité, malmenée par un filmage en plans serrés afin de figurer le Vietnam en guerre quand ces scènes ont été tournées avec quelques misérables figurants et du matériel militaire minable, je ne sais où, peut-être en Afrique, puisqu’une partie du tournage y a été effectuée. Une distribution, fort mal faite puisque Candice Bergen, incolore, inodore, sans saveur, donc inexistante, est supposée être préférée à Annie Girardot (on se demande bien pourquoi) par le personnage que joue Montand. Une rigueur, combien malmenée par l’absence de direction d’acteurs. Une recherche, quand ici tout est répétitif, monstrueusement répétitif, notamment les scènes tournées en muet qui permettent de figurer le temps qui passe, de rendre la durée et font économiser les efforts du dialoguiste (ne pas s’inquiéter, les séquences avec texte sont elles-mêmes comme muettes, vu l’inanité du dialogue). Une imagination, alors qu’on voit rouler cent trains, voguer cent péniches et décoller ou se poser cent avions. Une cohérence, mais le personnage de Montand, dont le niveau de vie est élevé, se promène durant les deux ou trois années qu’est supposée durer l’intrigue, avec le même blouson de daim, la même canadienne et à bord de la même voiture. Un style, las, ici, on a le sentiment de lire à l’envers, sur un buvard, des inscriptions presque illisibles. Un panache, or, la chute, la toute dernière séquence, est, comme on dit, « téléphonée », prévisible, prévisible, prévisible : je l’ai annoncée en hurlant de rire quelques secondes avant que, forcément, elle apparaisse à l’écran, noyant définitivement ce navet dans les eaux putrides du grotesque.

Je pourrais continuer cet inventaire de la consternation. À quoi bon ? C’est le genre de cinéma inacceptable, à fuir au plus vite.

15:46 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (2)

jeudi, 30 mai 2013

Mariage homosexuel, suite et encore

Le premier mariage homosexuel en France a été célébré hier et retransmis en direct sur Internet. Les journalistes de nombreux pays étaient présents.

Compte tenu de son histoire, de ses traditions, la France aurait dû être le premier pays au monde à ouvrir le mariage aux couples de même sexe. Le pays de Voltaire, de Victor Hugo, la terre des droits de l’homme et de la liberté, l’historique terre d’accueil est en réalité le quatorzième endroit du monde (sur dix-sept) où le mariage ne fait plus de distinction entre les uns et les autres. Le pays de Robespierre et de Danton s’est décidé – malgré mille déchirements et des déchaînements de haine homophobe et rétrograde – après la très catholique Espagne, après le Portugal, après l’Afrique du Sud, après la Nouvelle-Zélande. Il n’y a pas de quoi se vanter.

À présent, les homosexuels ont, en France, le droit de se marier. Ils n’y sont évidemment pas tenus : un droit n’est pas une obligation. Ils décideront eux-mêmes, naturellement. L’important est l’égalité et la prise en compte, par la société, de la réalité.

11:04 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (2)

vendredi, 24 mai 2013

Les chanteurs ne meurent jamais

Je suis dégoûté.

J’ai vu mourir Brel, Brassens, Montand, Gainsbourg, Moustaki, Barbara, Trenet, Caussimon, Catherine Sauvage, Ferré, Nougaro, Pia Colombo, Ferrat, Christine Sèvres, Lemarque, Mouloudji, Cora Vaucaire, Douai, Louki, Reggiani, Clay, Leclerc, Édith Piaf, Fanon. Je dois en oublier beaucoup.

Demeurent, tapis de feuilles au risque des vents, Gréco, Tachan, Béart, Ibañez, Escudero, Vigneault, Marie-Paule Belle, Lama, Ogeret, Utgé-Royo, Francesca Solleville, Verdier, Hélène Martin, tous plus ou moins âgés tout de même. Je ne dois guère en oublier.

Les verrai-je tous disparaître ?

10:51 Publié dans Humeur | Lien permanent | Commentaires (3)

jeudi, 23 mai 2013

Il n’y a plus de Moustaki

Le cher Moustaki est mort ce matin, à Nice.

Le cher Moustaki est mort ce matin, à Nice.

Je l’avais vu en scène au théâtre du Gymnase, à Marseille, en 1971. À l’Olympia, un soir de gala de soutien pour la veuve de Paul Castanier, le pianiste, en 1992. Au Casino de Paris, en 1997. C’est peu, tout de même.

J’avais lu quelques livres de ou sur lui, notamment le Moustaki de Cécile Barthélémy paru en 1970 chez Seghers, ressorti en 2008 avec une mise à jour. C’était une catastrophe, l’exemple de ce qu’il ne faut pas faire. Redondances, prose délayée, tirage à la ligne, tics de langage, ton anecdotique, répétitions, maîtrise de l’espace-temps du livre nulle, rendu de la durée exécrable. Il ne s’agit pas réellement d’une édition refondue puisque la mise à jour est constituée de passages entés au texte initial, sans réexamen littéraire. Littéraire ? Quel mot, ici ! Lorsqu’on achète un tome de la collection « Poésie et chansons », on ne cherche pas une biographie stricto sensu, moins encore un feuilleton. Ce Moustaki n’est rien d’autre : pas un mot d’analyse, pas un commentaire de fond sur les divers musiciens qui l’ont accompagné, pas un développement portant sur le contenu, hormis, en surface seulement, pour Le Métèque – et encore. Un feuilleton, oui, et interminable.

Les marchands de papier vont pouvoir gagner quelque argent. Cette triste disparition s’ajoute en effet aux multiples célébrations de l’année 2013, dont je parlais dans la note précédente.

12:20 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (4)

vendredi, 10 mai 2013

À vendre

Vingt ans de la mort de Léo Ferré, centenaire de Trenet, centenaire de Camus, centenaire de la parution d’Alcools, centenaire de l’arrivée à Lambaréné d’Albert Schweitzer, trente-cinquième anniversaire de la mort de Claude François, cinquante ans de la mort de Piaf, cinquante ans de la mort de Cocteau, quarante ans de la mort de Picasso, ah, la bonne année 2013, ah, la belle année que voici, ah, la belle année que voilà pour l’édition française ! Les parutions ont commencé, elles ne vont pas cesser, au moins jusqu’à l’été. Livres de circonstance, livres bientôt oubliés, bruit inutile, faits et propos répétés ad nauseam, rien de neuf (et plutôt, même, un retour en arrière puisque d’autres parutions, antérieures, étaient mieux renseignées), publications allégées destinées à paraître au plus tôt, ah, la bonne et belle année, messieurs-dames !

Vingt ans de la mort de Léo Ferré, centenaire de Trenet, centenaire de Camus, centenaire de la parution d’Alcools, centenaire de l’arrivée à Lambaréné d’Albert Schweitzer, trente-cinquième anniversaire de la mort de Claude François, cinquante ans de la mort de Piaf, cinquante ans de la mort de Cocteau, quarante ans de la mort de Picasso, ah, la bonne année 2013, ah, la belle année que voici, ah, la belle année que voilà pour l’édition française ! Les parutions ont commencé, elles ne vont pas cesser, au moins jusqu’à l’été. Livres de circonstance, livres bientôt oubliés, bruit inutile, faits et propos répétés ad nauseam, rien de neuf (et plutôt, même, un retour en arrière puisque d’autres parutions, antérieures, étaient mieux renseignées), publications allégées destinées à paraître au plus tôt, ah, la bonne et belle année, messieurs-dames !

14:41 Publié dans Édition | Lien permanent | Commentaires (8)

jeudi, 25 avril 2013

Tics journalistiques

Il y a près d’un quart de siècle, lorsque je travaillais à Paris V, un étudiant avec qui je bavardais me disait ne pas pouvoir souffrir les « unes » de magazines portant des titres comme « Dieu existe-t-il ? ». Il ajoutait : « J’ai toujours l’impression qu’on va me dire : “Réponse en page 4” ». Cela m’avait beaucoup amusé.

Depuis quelques années, maintenant, le titre d’une information est très souvent, vraiment très souvent, formulé à la forme interrogative. C’est devenu une mode, pour ne pas dire un tic d’écriture journalistique. Comme chaque fois qu’on abuse d’une tournure, elle ne veut bientôt plus rien dire. À cette manie très agaçante, s’est ajoutée une autre habitude, celle de faire commencer la question par « Faut-il ». Comme si l’article pouvait répondre, moins encore trancher le débat à jamais.

Dans la seule page d’accueil du site du Monde, ce jour, je relève : « La PMA, victime de l’opposition au mariage homosexuel ? », « PSA Peugeot-Citroën : c’est encore loin la mer ? », « Quelle importance la Chine accorde-t-elle à la France ? », « Déblocage de l’épargne salariale : une fausse bonne idée ? », « Les banques ont-elles cessé de prêter ? », « Des “bundles” de moins en moins humbles ? », « L’agro-écologie est-elle l’avenir de l’agriculture française ? », « Qui a peur de la génétique sportive ? », « Après Benoit XVI, quelle nouvelle papauté ? », « Quelle science politique pour Sciences Po ? », « Et si l’éventail redevenait un accessoire de mode ? », « Notaires : peut-on leur faire confiance ? »

Je ne suis pas certain d’avoir tout noté. Je trouve ces formules consternantes et, surtout, elle sont pour effet immédiat de me faire fuir. Je ne lis pas les articles auxquels elles se rapportent.

17:13 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 24 avril 2013

Mariage homosexuel, enfin

Homosexuels, homosexuelles, il était temps que le pays de Victor Hugo et de Voltaire vous accorde le droit au mariage, devenant en cela le quatorzième pays à le faire, et le neuvième en Europe (il n’y a pas de quoi se vanter). Depuis des années, cette question est évoquée ici et j’en parlais déjà avant la naissance des blogs. Enfin ! À présent, la décision de vous marier ou non vous appartient, l’important était que vous puissiez le faire.

Méfiez-vous plus que jamais de l’homophobie, malheureusement remise à la mode ces temps-ci.

Bravo à vous. Je vous salue fraternellement et vous embrasse.

12:18 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 17 avril 2013

En enfer

Dessin de Steve Bell, paru dans The Guardian

Photo de Joe Giddens

12:03 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 15 avril 2013

Mariage homosexuel, encore et encore

Ainsi donc, ce que la France compte de plus ringard et de plus attardé mentalement se radicalise, comme on dit. Les opposants au mariage homosexuel – ceux qui ne sont « pas homophobes mais », comme on n’est « pas raciste mais » – parlent de « dictature », proclament que Hollande « veut du sang », assurant qu’« il en aura ». Les manifestations en faveur d’une cause perdue d’avance se multiplient : on en prévoit prochainement quatre en un mois. Les homosexuels recommencent à être agressés et tabassés (cela a-t-il jamais cessé, d’ailleurs ?) La droite et l’extrême-droite phagocytent des opposants totalement manipulés et, surtout, tellement ridicules avec leurs poussettes et leurs enfants brandissant des pancartes où s’étalent des slogans auxquels ils ne comprennent rien. Qu’importe ? Ils apprennent à penser comme leurs parents.

Ainsi donc, la grosse erreur, dans cette affaire, a été de choisir cette appellation stupide de « mariage pour tous », qui a forcément entraîné des idioties comme « manif pour tous » ou, tout récemment, « camping pour tous ». Si l’on avait continué à parler de mariage homosexuel, comme je le fais ici depuis des années et bien avant que la question ne soit à l’ordre du jour, on ne se serait pas attiré de réponse du berger à la bergère.

Ainsi donc, le mariage homosexuel, dans quelque temps, sera instauré, institutionnalisé et, dans quelques années, plus personne n’aura le souvenir de la plus grande débauche d’imbécillité que la France aura jamais connue. Je ne suis pas certain que le mariage homosexuel fera disparaître l’homophobie, je ne le crois pas, malheureusement. Au moins confèrera-t-il aux homosexuels les mêmes droits qu’aux autres Français, puisqu’ils ont les mêmes devoirs.

12:11 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 05 avril 2013

Demy, 15 : un autre point de vue, II

Cet article fait suite à celui intitulé Demy, 8 : un autre point de vue, publié ici-même le 14 mars 2013.

On peut aller encore plus loin. Reprenons. Une fois au bureau, que dit Geneviève à Guy et comment peut-on l’interpréter ?

« Maman est morte à l’automne ». Comprendre : plus personne ne peut s’interposer entre nous. « Françoise. Elle a beaucoup de toi. Tu veux la voir ? ». Comprendre : formons enfin une famille, reprends-nous, notre fille et moi. Est-ce que je vais trop loin ? Je ne pense pas. Quel besoin avait-on de faire mourir la mère ? Cela n’apporte rien au scénario.

Je tiens que, dans cette scène du bureau, existe un moment d’incertitude, un temps de latence où tout peut se produire. Geneviève attend quelque chose de Guy. Qu’est-ce qui brise l’enchantement ? Le pompiste ouvre la porte : « Est-ce que je fais le plein pour Madame ? ». Ce pompiste, c’est Caron. C’est le passeur : il ouvre la porte de l’enfer d’une séparation, cette fois définitive. Pourquoi est-il vêtu de noir dans ce film en couleurs ? Caron était bien là dans La Baie des anges, il le sera de nouveau dans Parking. En vérité, le cinéma de Demy est si cruel qu’il tente de nous faire croire qu’il ne l’est pas. Il y a pourtant du raffinement dans la cruauté et, avec ce pompiste, Demy fait vraiment acte de démiurge.

Ainsi, tout est brisé et Geneviève s’en va. Que va-t-elle faire ? Rouler de Cherbourg à Paris avec une jeune enfant, dans la nuit, sous la neige ? Et que vient faire ce pompiste, toujours lui, que l’on voit astiquer le pare-brise d’une voiture alors qu’il neige ? Son geste inutile ressemble à un rire grinçant.

Je me trouve conforté dans mes interprétations par le fait qu’initialement, Guy devait être présent dans Les Demoiselles de Rochefort et rater de nouveau Geneviève (Catherine Deneuve aurait tenu les deux rôles, celui de Delphine et celui de Geneviève). Dans l’absolu, c’eût été la première fois que se seraient retrouvés Roland Cassard, sa femme, la petite Françoise et lui, en même temps : Geneviève aurait eu tout son monde sous les yeux et dû choisir – mais elle n’aurait pu le faire, puisqu’ils devaient se manquer… Demy avait donc bien imaginé remettre, sinon en présence, du moins non loin l’un de l’autre, les anciens amants – et par conséquent faire prendre à Cassard le risque d’être encore déçu, comme autrefois dans Lola, pauvre Cassard – avant de les séparer de nouveau. Si ce n’est pas démiurgique, j’ignore le sens de cet adjectif.

Ces considérations n’auraient qu’une importance relative – on peut effectivement gloser sans fin sur un scénario – si on ne trouvait ici dans un système de personnages récurrents. À partir du moment où le réalisateur lui-même avait admis de pouvoir faire se croiser de nouveau Guy et Geneviève, rien ne s’oppose réellement à ce que la scène finale des Parapluies puisse être interprétée comme je le fais.

15:49 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (0)

Quand Géo parle de Fleming

Au début de l’été – mais la date n’est pas, je crois, précisément arrêtée – devrait paraître un numéro hors-série du magazine Géo, consacré à Bond. Il contiendra notamment un article spécialement dévolu à Ian Fleming. L’auteur, Léo Pajon, m’a téléphoné hier soir durant quarante minutes, c'était sympathique. À suivre.

Au début de l’été – mais la date n’est pas, je crois, précisément arrêtée – devrait paraître un numéro hors-série du magazine Géo, consacré à Bond. Il contiendra notamment un article spécialement dévolu à Ian Fleming. L’auteur, Léo Pajon, m’a téléphoné hier soir durant quarante minutes, c'était sympathique. À suivre.

12:02 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2)

lundi, 01 avril 2013

Demy, 14 : à propos de Model Shop

Il importe de redécouvrir Model Shop. Cet excellent film est d’une beauté austère, d’une beauté sèche, pourrait-on dire. En vingt-quatre heures, George Matthews – un Roland Cassard de Los Angeles, à n’en pas douter – perd sa compagne qu’il n’aime guère, Lola qu’il vient de rencontrer et qui refuse de l’aimer parce qu’elle ne veut plus aimer qui que ce soit, sa voiture dont il ne peut payer les mensualités, ses illusions et, véritable Guy Foucher de Californie, reçoit sa feuille de route pour partir au Vietnam dont, selon toute vraisemblance, il ne reviendra pas, à l’instar du Frankie de Lola, ou bien meurtri à jamais, comme le Guy des Parapluies. En attendant, il a perdu Lola, comme Roland avant lui. En résumé, on est chez Demy, les amours ne durent pas et tout se passe au plus mal. Ceux qui croient à la gentillesse, voire à la cucuterie du monde de Demy, en seront pour leurs frais.

Concrètement, Model Shop est un film dépouillé, un très beau documentaire sur le Los Angeles de 1968, road-movie bien plus intéressant que le trop flatté Easy Rider de Dennis Hopper, qui le suivra de peu (1969). Rien ne dépasse la mesure de l’humain et de ses sentiments. Aux Américains qui, séduits et attirés par le succès mondial des Parapluies et des Demoiselles, l’invitent pour qu’il tourne une comédie musicale plus ou moins classique (qui, de toute manière, eût été un film de Demy, puisqu’il s’approprie toujours ce qu’il fait et intègre chaque commande, chaque attente, dans son univers propre), il livre une œuvre austère et triste, sans danses et sans numéros, pourtant superbe, tout simplement. L’accueil réservé à Model Shop ne sera pas grandiose mais il lui sera néanmoins proposé de réaliser un autre film : il préfèrera rentrer en France pour se consacrer à Peau d’âne.

15:17 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (2)

lundi, 25 mars 2013

Lettre à Jérôme Michel

Je pensais adresser cette lettre à Jérôme Michel aux bons soins des éditions Pierre-Guillaume de Roux, comme je le fais habituellement lorsque j’écris à un auteur que je viens de lire. J’ai pensé ensuite que, paradoxalement, le fait de la découvrir en ligne serait sans doute, pour lui, plus doux que de la trouver un jour dans son courrier.

22 mars 2013.

Monsieur,

J’achève ce matin la lecture de votre Jeune mort d’autrefois.

Habituellement, lorsqu’on décide d’écrire à un auteur (je ne le fais pas souvent), c’est pour lui dire le plaisir qu’on a pris, l’intérêt qu’on a éprouvé à le lire. Cette lettre constituera une exception. Croyez bien, toutefois, que j’aurais préféré vous féliciter.

Le tombeau est un genre difficile. En premier lieu, il ne souffre pas la longueur et celui que vous avez composé est trop long, ce qui vous exposait à la redondance, à l’essoufflement, à la lassitude. Vous n’avez échappé à aucun de ces pièges. Votre Mauriac, déjà, m’avait lassé.

Votre style est plat, très plat, et lorsque vous risquez un trait que vous imaginez méprisant, une insolence, vous ne dépassez jamais la ridicule – parce que mesquine – perfidie. Ainsi, cette recherche d’Hemingway qui n’aboutit qu’à Sagan (p. 136). Voilà bien une vision ! L’opposition permanente : ou-ou. Eh bien, l’on peut aimer Hemingway et Sagan, sans pour cela (je devance votre objection probable) considérer que tout vaut tout. Loin de moi une telle idée. La vision et-et s’oppose à la vision ou-ou. Même si le premier détestait le second, on peut aimer, librement, Sartre et Mauriac. C’est mon cas. Vos piques permanentes contre Sartre sont grotesques.

Vous n’avez pas peur du cliché ni de la banalité la plus exténuante : « la lumière déclinante du soir » (p. 179) – cela vaut mieux que la lumière déclinante du matin, remarquez. Sérieusement, vous rendez-vous compte de ce que vous avez écrit là ? Clownesque ! Quant à citer Toulet (p. 174), évitez de donner son poème le plus connu, même s’il est admirable, et il l’est.

L’adoubement d’un jeune homme par Gracq et Mauriac ne suffit pas. Vous êtes parvenu à me dégoûter à jamais d’aller vers Huguenin. Sans doute, cela vous sera-t-il indifférent, mais je suppose que ce n’était tout de même pas votre but. Les extraits de La Côte sauvage (a-t-on vu titre plus banal ?) que vous citez m’ont paru d’un mortel ennui. Quant aux fragments du Journal que vous nous donnez à lire, quelle auto-complaisance de sa part ! Je sais bien qu’il était jeune, mais il est hors de question que j’en lise davantage. Je trouve que rater votre objectif à ce point constitue un échec considérable. Pourtant, vous avez bénéficié d’une édition propre, bien faite. Il y a fort peu de coquilles dans votre livre, qui est bien réalisé, bien imprimé. Ce n’est pas toujours le cas. Votre manuscrit a été relu, notez-vous dans les remerciements. Personne, donc, n’a su vous mettre en garde contre les défauts évidents de votre travail ? On n’a même pas, à vous lire, le sentiment d’une admiration, qui serait parfaitement légitime, même pour qui ne la comprendrait pas, pour Huguenin. Votre texte est si mauvais qu’au bout du compte, on se demande pourquoi vous aimez tant un écrivain que vous ne savez pas servir. Vous ne parvenez à le rendre humain que lorsqu’il prend la décision d’épouser la jeune femme qu’il aime. Il était temps. Avant la métamorphose de l’amour, qu’il n’est heureusement pas le premier à découvrir, il est tout simplement invivable, pour ne pas dire odieux. Si vous avez le sentiment d’être redevable à Huguenin, cela n’apparaît pas réellement. On peut trahir son modèle, mais il faut le faire avec talent.

Le lamentable portrait des soixante-huitards (je n’en suis pas) que vous brossez en fin d’ouvrage est tellement caricatural, et plein d’anachronismes, qu’il n’a plus aucune force, qu’il ne peut plus être considéré sérieusement. Et, mon Dieu, pourquoi vous – les suivants –, n’avez-vous pas inventé autre chose, puisque vos prédécesseurs avaient fait si mal, puisque leur action avait été si déplorable ? Je suis né en 1952, je suis dans ma soixante et unième année et j’ai le sentiment d’être plus jeune que vous. Ne comprenez-vous pas que c’est vous qui êtes vieux ?

Je trouve cependant une chose à sauver dans votre prose, pp. 180-181 : « paroisse morte et glacée gérée par des prêtres puritains en costumes anthracite servant la messe de la concurrence libre, saine et non faussée ». Parce que c’est exactement ça, très exactement. En cet endroit, le lecteur vous pardonne la tristesse, qui confine à l’amertume, de votre regard, puisqu’elle se justifie. Que n’avez-vous visé aussi juste en tous lieux !

Je ne vous aurais pas écrit si votre ton, si prétentieusement insupportable, ne m’avait convaincu qu’il n’y avait nulle raison de vous épargner. Écrire, c’est prendre des risques – vous serez d’accord avec cela, je le sais –, vous en avez pris. J’espère que vous accepterez ce retour. Votre personne n’est pas en cause, seul votre ouvrage l’est, et l’est beaucoup.

Il est bien entendu inutile de me répondre. Quand vous le souhaiteriez, votre lettre ne serait pas lue. Je ne désire pas aller plus avant et considère le sujet comme clos.

Je vous laisse à vos dérélictions et vous adresse mes sentiments littéraires.

Jacques Layani.

19:39 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 24 mars 2013

Demy, 13 : de la mise en abyme

Demy ne pratique pas seulement la récurrence, il effectue aussi quelques mises en abyme qui, d’une certaine manière, complètent les liens qu’il tisse entre les films.

Lorsque Lola, personnage récurrent du film Lola, évoque, dans Model Shop, son passé et, en même temps, celui de Michel, d’Yvon, de Frankie, de Cassard et de Jackie Demaistre, le réalisateur ajoute Catherine Deneuve, citée, elle, comme actrice, par le truchement d’un magazine glissé sous l’album de photographies de Lola.

Trois places pour le 26 est l’histoire (entre autres) d’un spectacle dans un film. Il s’agit d’une comédie musicale où se raconte la vie de Montand, mais une vie partiellement récrite, inventée, pas entièrement réelle, jouée par Montand sous son vrai nom. Parallèlement à cette évocation biographique plus ou moins authentique, Montand vit une histoire totalement imaginaire avec le personnage de Marion.

Anouchka, projet hélas non réalisé, est l’histoire d’un film dans un film. Une équipe de cinéma part tourner une adaptation d’Anna Karénine. Le film se serait ouvert avec une conférence de presse, évidemment en musique, dans laquelle Demy et Legrand eussent tenu leur propre rôle.

Les mises en abyme se retrouvent même dans les musiques, les chansons. Dans Les Demoiselles de Rochefort, les jumelles proposent aux forains quelques airs qu’elles peuvent jouer, et terminent par : « Ou préférez-vous entendre du Michel Legrand ? »

Dans Trois places pour le 26, Montand, dans l’air intitulé Ciné qui chante, cite quelques classiques du film musical et interprète soudain : « Mais je ne pourrai jamais vivre sans toi », l’air, mondialement célèbre, des Parapluies de Cherbourg.

12:23 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 23 mars 2013

Demy, 12 : de la récurrence, II

On a coutume de dire que Demy a renoncé au principe des personnages récurrents après Model Shop. C’est parfaitement faux – à tout le moins inexact. Les citations d’un film à l’autre vont se poursuivre quelquefois.

Dans Une chambre en ville, le nom de Mme Desnoyers (Lola) qui habite Nantes où se déroule l’action, est inscrit au tableau fixé dans l’atelier d’Edmond Leroyer, le marchand de télévisions. Elle a déposé son poste chez lui, pour qu’il le répare ; l’espace-temps des personnages des différents films est parfaitement respecté. C’est bien une citation, Mme Desnoyers est bien un personnage récurrent.

Dans Trois places pour le 26, Marius Cerredo répond à un ouvrier qui lui apporte une information : « Je préviendrai Dambiel ». Dambiel était ouvrier aux chantiers navals de Nantes en 1955 (Une chambre en ville), on le retrouve aux chantiers navals de Marseille en 1988. C’est tout à fait plausible. Certes, il ne s’agit que d’une évocation : son nom est cité, mais on ne le voit pas à l’écran. Il reste qu’on ne voyait pas davantage Lola dans Les Parapluies, où Cassard l’évoquait seulement : « Autrefois, j’ai aimé une femme ; elle ne m’aimait pas. On l’appelait Lola ». On ne voyait pas, non plus, Mme Desnoyers dans Les Demoiselles, lorsque Dutrouz se la remémorait en même temps que son beau-frère et amant, Aimé le coiffeur. On ne voyait pas Cécile (Lola) lorsque Geneviève la mentionnait dans Les Parapluies.

Ainsi, quoi qu’on dise, Demy a poursuivi son dessein démiurgique jusqu’au bout. Lorsqu’il n’a pu faire apparaître le personnage à l’écran, il l’a cité dans le dialogue.

La plus belle récurrence, celle qu’on regrettera certainement toujours puisqu’elle n’a pas eu lieu, était prévue dans le scénario des Demoiselles. Demy en a parlé dans un entretien accordé à la presse, et son biographe Berthomé l’a raconté. Nino Castelnuovo n’était pas disponible au moment du tournage et l’idée fut perdue. De quoi s’agissait-il ? Le deuxième forain, Bill, devait être Guy Foucher, ce même Guy des Parapluies. Il était censé avoir perdu sa femme Madeleine – chez Demy, les amours ne durent guère – et avoir été sauvé du désespoir par Étienne, le premier forain, qui l’avait arraché à sa station-service et au Cherbourg de ses mauvais souvenirs, et emmené avec lui. Or, sur la place de Rochefort, il était frappé par la ressemblance de Delphine Garnier avec Geneviève Émery. Il lui disait combien elle ressemblait à cette fille qu’il avait tant aimée, lui montrait une photographie d’elle et s’entendait répondre : « Je suis tout de même mieux que cela » (Demy n’a pas peur de l’humour grinçant). Savoureuse scène où Catherine Deneuve se serait estimée plus belle… qu’elle-même. Mais la récurrence continuait car, un peu plus tard, on devait voir Cassard et Geneviève, avec la petite Françoise – fille de Guy – arriver à Rochefort et assister au numéro de danse de Delphine et de Solange. Et Guy, à l’intérieur du stand, ne voyait pas son ancien amour. Il ne sortait que Geneviève partie. Chez Demy, on se croise, on se rate toujours, on le sait. Encore une scène où Catherine Deneuve eût du jouer les deux rôles de Delphine et de Geneviève. Cela ne faisait pas peur à Demy, le grand tireur de ficelles, lui, l’ancien enfant qu’émerveillait le théâtre de marionnettes : il la dirigera ainsi dans Peau d’âne, où elle sera à la fois la mère et la fille puis, quelques scènes plus loin, la princesse et la souillon.

19:28 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 21 mars 2013

Demy, 11 : faire cent blancs

Lorsqu’à ses débuts, il ne peut disposer du budget qu’il désire, Demy traite le film en noir et blanc comme un film en couleurs. Lola et La Baie des anges sont dans ce cas. Par le jeu des contrastes, des veloutés, des oppositions, en résumé, par une remarquable photographie, Demy donne vie aux couleurs que la pellicule n’est pas à même de faire apparaître. La meilleure idée, en ce sens, est de faire de Jeanne Moreau une blonde platinée (à l’image, ses cheveux paraissent presque blancs) aux yeux fardés de noir, vêtue d’une robe imprimée blanche à grandes fleurs noires, ou bien d’une guêpière blanche. Le tout, dans une chambre d’hôtel aux murs qu’on devine blanchis à la chaux, sur lesquels se découpent des meubles sombres, qu’on voit noirs à l’écran. Dans La Baie des anges, l’alternance des ruelles obscures de Nice et de la plage étale sous l’éclatant soleil de la Côte d’Azur, remplit aussi cet office.

Dans Lola, la guêpière noire de l’héroïne, sa chambre aux murs blancs, le costume blanc de Frankie le marin de Chicago, celui de Michel, la voiture blanche de Michel, jouent le même rôle, auquel participe l’image surexposée de la lumière entrant par les vitres du café où Cassard se rend régulièrement, ou bien de celle pénétrant l’appartement de Mme Desnoyers. Ces noirs et blancs somptueux, ces éclairages le plus souvent naturels, savent conférer l’illusion de la couleur.

07:00 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (4)

mercredi, 20 mars 2013

Ajouts et rajouts font de laides bajoues

Avez-vous remarqué qu’on ne sait plus ajouter, mais qu’on rajoute ? Dans tout ce que je lis, chaque fois qu’il est question d’ajouter, il est désormais écrit rajouter. Pourtant, on ne peut rajouter qu’à un ajout initial. L’acte premier est un ajout.

C’est une marque de notre époque, semble-t-il. Plus la vie est difficile, plus on triche, on fait semblant, on en rajoute (oui, oui) parce que ça fait riche, en quelque sorte.

12:20 Publié dans Humeur | Lien permanent | Commentaires (2)

samedi, 16 mars 2013

Demy 10 : quelques dommages

Les ultimes films de Demy constituent des succès partiels, autant dire des semi-échecs (Une chambre en ville, Trois places pour le 26). Et un ratage complet, Parking. Il faut ajouter à cette liste un peu triste une série de projets passionnants, demeurés sans suite (Skaterella, Kobi, Anouchka).

On s’est déjà demandé pourquoi, regrettablement, Une chambre en ville n’avait pas eu le succès des Parapluies de Cherbourg. On sait que le public décide toujours, en définitive. Par conséquent, même s’il se trompe, il a en quelque sorte toujours raison.

Je n’ai jamais su démêler les raisons qui me font trouver Trois places pas entièrement réussi. Qu’est-ce qui ne va pas ? Est-ce parce que Montand est trop âgé pour le rôle, comme cela a été souvent dit ? Je ne sais pas. Peut-être parce que je sais, ayant vécu à Marseille, qu’un baron n’habitera jamais sur la Canebière, mais avenue du Prado ou sur la Corniche. Peut-être est-ce parce que je sais pertinemment que le bar où Montand va retrouver Françoise Fabian n’existe pas. Peut-être parce que ma sœur fut engagée comme figurante parmi beaucoup d’autres, pour simuler le public applaudissant le spectacle joué dans le film (il s’agit d’une mise en abyme) et qu’elle m’a raconté avoir dû applaudir un rideau baissé sur une scène vide. Peut-être parce que j’ai travaillé autrefois dans la librairie, 21, rue Paradis, dans laquelle entre Montand : je vois immédiatement quels éléments de mobilier ont été enlevés pour permettre à l’opérateur de travailler ; je vois immédiatement que les deux libraires sont des actrices ; surtout, j’entends, et ça m’insupporte, l’accent supposé marseillais, totalement contrefait, inaudible, de celle qui joue la patronne. Peut-être parce que j’imagine bien que Montand, tout Montand qu’il est, ne pourra certainement pas pénétrer dans les chantiers navals, dans la zone de radoub, en voiture (à moins que Marius Cerredo ait prévenu, je ne sais pas). Peut-être parce que je trouve la scène finale, les retrouvailles sur les escaliers de la gare avec ce non-dit entre le père et la fille, sans parler de la mère qui ne saura sans doute jamais rien, expédiée trop rapidement, bien trop rapidement pour qu’on puisse y croire, même dans le cadre d’une stylisation courante chez Demy. Peut-être pour l’ensemble de ces raisons, finalement. Pour résumer, j’aime beaucoup Trois places pour le 26, mais je voudrais l’aimer moins mal et je n’y parviens pas. Et puis, je trouve que c’est un mauvais titre, et je suis très sensible aux titres. Au vrai, le demi-échec est souvent ce qui arrive aux projets anciens n’ayant pu aboutir, qu’on remanie lorsque les circonstances sont plus favorables : Dancing et Les Folies passagères ont abouti à Trois places pour le 26, mais le temps avait passé, Montand changé et le scénario été remanié, d’ailleurs intelligemment, mais perdant ainsi sa fraîcheur initiale.

Si Parking est un ratage, on sait au moins pourquoi. Demy aussi le savait, et il le savait en le tournant. La responsabilité essentielle de l’échec artistique de ce film repose sur Francis Huster, ridicule, lamentable, aussi charismatique qu’une andouillette bouillie, le tout, dans un rôle où il est censé être un chanteur rock, galvanisant des salles entières. Qui plus est, le producteur a imposé par contrat qu’il chante lui-même, sans le dire à Demy, qui fut obligé de faire avec. Le résultat est au-dessous de tout. À sa décharge, Huster, par la suite, a admis cette erreur, disant que ce film était pour lui « une casserole » qu’il traînait, et reconnaissant que chanter est un métier, que ce n’était pas le sien. L’actrice japonaise également imposée fut choisie sur une photographie et apprit son rôle phonétiquement puisqu’elle ne parlait pas français. Ce que les Anglo-Saxons appellent miscasting – on parlera, plus simplement, d’erreur de distribution – est ici gigantesque. Et pourtant, refaire le mythe d’Orphée aujourd’hui ; réintroduire le personnage de Caron comme dans La Baie des anges, toujours au volant d’une voiture noire ; saluer Cocteau et engager Jean Marais pour jouer Hadès ; employer Marie-France Pisier, délicieuse dans n’importe quel rôle, pour être Perséphone ; présenter l’enfer comme une administration ; traiter les couleurs de l’enfer comme elles le sont ; imaginer qu’on y accède par un parking souterrain, en pénétrant le mur d’une zone réservée ; traiter simultanément la bisexualité (Orphée), l’homosexualité (les Bacchantes), l’inceste (Hadès est l’oncle de Perséphone), la drogue, tant de choses encore ; faire assassiner Orphée par les Bacchantes, ou par un admirateur, à l’instar de Lennon (le film ne permet pas de le savoir) ; se permettre des astuces comme cette carte de visite d’une agence artistique, que présente Perséphone à Orphée : Hadès (quand il a existé réellement une maison de disques appelée Adès) ; tout cela ne manquait pas d’ambition, d’imagination, d’humour. Mais le budget était insuffisant, le délai de réalisation trop court, et Huster impossible à admettre.

07:00 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (4)

vendredi, 15 mars 2013

Demy, 9 : un cinéma en Demycolor

Dans le monde en couleurs dans lequel vivent Geneviève et sa mère – Jean-Pierre Berthomé a excellemment détaillé ce sujet –, Roland Cassard introduit le noir : son pardessus, sa voiture, son costume. Quand elle accepte de l’épouser, Geneviève perd ses couleurs : d’abord avec sa robe de mariée, certes belle mais blanche ; ensuite, en montant, au sortir de l’église, dans la voiture noire de son mari qui, pour l’occasion, a fait appel à un chauffeur. On ne la reverra qu’à la fin du film, vêtue d’un manteau noir, un bandeau noir dans les cheveux et conduisant elle-même la voiture noire. Le tout dans un environnement blanc dû à la neige et à la station-service.

Dans l’intervalle, Guy revient de l’armée, il n’est au courant de rien et s’inquiète du silence de celle qui l’a abandonné. Au sortir de la gare, il court droit au magasin de parapluies, qui n’existe plus. Quand il y repasse un peu plus tard – et c’est la première fois qu’il y entre –, il croise des livreurs en train d’installer des machines à laver. L’endroit est devenu une blanchisserie et on l’en fait sortir sans ménagement : « Qu’est-ce que tu cherches ? Alors, pousse ta viande. Tu vois bien que tu gênes ». Le blanc règne en maître et chasse Guy, témoin du temps où Geneviève était en couleurs.

Mais le blanc chez Demy, et Berthomé l’a aussi expliqué, c’est l’amour : celui de Lola qui attend sept ans durant le retour de Michel – l’homme reviendra, vêtu de blanc, dans une voiture américaine blanche (Lola) ; celui du costume de Cassard, lorsqu’il fait son ultime déclaration sur les quais de Cherbourg (« Nous élèverons cet enfant ensemble ») ; celui des vêtements de Lola, que George remarque aussitôt dans les rues de Los Angeles (Model Shop). Mais voilà, Lola se retrouve seule une fois de plus, George également, et l’on peut tout supposer de la suite du mariage de Geneviève et Cassard. Il n’est guère que dans Peau d’âne que le mariage se fait dans une grande scène finale, toute blanche. Quant au Joueur de flûte, il emmène Dieu sait où une théorie d’enfants vêtus de blanc, et ils disparaissent à nos yeux. L’amour, dans ces films, ne dure pas. Le blanc se salit vite, c’est connu.

07:00 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 14 mars 2013

Demy, 8 : un autre point de vue

On considère habituellement, biographes et critiques s’accordent en cela, que lors de la dernière scène des Parapluies de Cherbourg, Guy et Geneviève n’ont plus rien à se dire, qu’ils échangent quelques paroles banales et se séparent.

J’ai un point de vue sensiblement différent et, honnêtement, rien, dans ce que je vois à l’écran lorsque je regarde cette scène, ne me convainc de mon erreur.

Geneviève regagne Paris après être allée chercher sa fille en Anjou et elle passe par Cherbourg. Cela a déjà été relevé, certes, mais il faut le redire : on ne passe pas par Cherbourg lorsqu’on fait ce trajet. Elle-même précise : « J’ai fait ce détour ». Mais il ne s’agit pas d’un détour, il s’agit d’un véritable détournement, si j’ose dire. Elle est donc revenue volontairement, cela ne fait aucun doute. À partir de là, diverses interprétations sont possibles. Elle pouvait vouloir revoir sa ville, tout simplement. Soit. D’ailleurs, elle ne savait même pas, en principe, ce qu’était devenu Guy. On peut donc penser qu’elle venait uniquement se ravitailler en essence et qu’elle a abouti à « L’escale cherbourgeoise » par hasard. Aurait-elle su ce que Guy avait fait de sa vie, elle ignorerait de toute façon de quelle station-service précise il était le gérant. Admettons qu’elle se soit renseignée dans Cherbourg et qu’on ait su la diriger. Dans ce cas, elle arriverait à la station volontairement.

Quoi qu’il en soit, voilà les deux anciens amoureux face à face. Que se passe-t-il ?

Guy lui dit : « Viens au bureau ». On sait ce que « le bureau » signifie pour lui. Dans ses rêves d’autrefois, il disait : « Nous achèterons une station-service toute blanche, avec un bureau, tu verras ». Le bureau, c’est aussi l’endroit d’où Aubin, son ancien patron, l’appelait. Il était convoqué au bureau, alors qu’il se trouvait à l’atelier. Le bureau, c’est l’endroit du patron. On peut estimer qu’à son tour, il convoque Geneviève au bureau.

On s’accorde aussi à dire qu’à cet instant de l’histoire, Geneviève a remplacé sa mère et que, selon toute vraisemblance, elle aura plus tard avec sa fille les mêmes rapports que sa mère avait avec elle. Je pense que les choses sont différentes.

Elle regarde le bureau, l’arbre de Noël, pose des questions, propose à Guy de voir leur fille, se moque éperdument du type de carburant que lui propose le pompiste (Guy a maintenant un ouvrier, il est vraiment patron). Puis, le plein fait, Guy lui dit : « Je crois que tu peux partir » et, en cet ultime instant, elle se retourne avant de passer la porte et tente une dernière interrogation : « Toi, tu vas bien ? », avec un regard qui ne signifie pas du tout, à mon sens, qu’elle désire s’en aller. Guy ne prête pas le flanc à ce qui, pour moi, est une invite. Avec son « Je crois que tu peux partir », il la met purement et simplement à la porte. À la porte du bureau, donc de sa vie.

Je crois que Geneviève désirait rester. Je ne suis pas certain que cela ait été préconçu, mais, une fois Guy retrouvé, quelque chose me dit qu’elle imagine une suite possible. Rien ne l’obligeait à suivre Guy au bureau, à lui parler, même peu et de façon générale.

J’imagine que Guy, pas fou, a les pieds sur terre et tient à ce qu’il a construit avec Madeleine. À ce propos, on a beaucoup écrit aussi qu’il épousait Madeleine sans l’aimer vraiment, par défaut en quelque sorte. Ce n’est nullement certain. On a encore écrit que, son grand amour déçu, il se résignait à une vie médiocre avec une autre. Pas du tout : sa vie de gérant de station-service, c’est ce qu’il a toujours désiré. En quoi est-ce médiocre ? Par ailleurs, vendre de l’essence est-il plus minable que vendre des parapluies ? C’est là un raisonnement à la Mme Émery. Ce n’est pas sérieux. Guy vit donc ainsi qu’il l’a toujours voulu et il ne va pas tout détruire parce qu’une commerçante embourgeoisée (Geneviève n’est rien d’autre) est de retour.

Cassard ou non, Geneviève commençait à oublier Guy dès les premières semaines qui suivirent son départ (air « C’est drôle l’absence »). Si Cassard n’avait pas été là, elle aurait épousé Guy sans amour, ou peut-être se serait-elle mariée avec un autre homme. Je tiens que Madeleine était la meilleure chance de Guy. Je tiens que Guy l’a échappé belle. En poussant le raisonnement jusqu’à son terme, il apparaît que c’est Cassard qu’il faut plaindre. C’est lui que sa femme a épousé par défaut. On peut même aller jusqu’à supposer qu’elle ne lui a pas fait part de son intention de retourner à Cherbourg. Autrement dit, elle lui a menti et lorsqu’on commence à mentir, dans un couple, cela n’augure rien de bon.

Je ne crois pas faire ici un contresens : Geneviève, dans l’instant où elle se trouve « au bureau », imagine quelque chose. Elle ne l’a pas cherché, mais elle est prête, elle se sent brusquement prête à. À quoi ? Elle n'en sait rien elle-même. Le film ne nous le dit pas, mais il ne nous interdit certainement pas d’y penser. Cela étant, je ne tiens pas à avoir raison contre tout le monde. Il est possible que je ne sois pas dans le vrai.

12:26 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (4)

mercredi, 13 mars 2013

Demy, 7 : l’image de la mère

La mère, chez Demy, a, heureusement pour elle, une meilleure image que celle du père.

La mère, chez Demy, a, heureusement pour elle, une meilleure image que celle du père.

Elle est fille-mère (Geneviève dans Les Parapluies, Violette dans Une chambre en ville), est veuve et vit avec sa ou ses filles (Mme Desnoyers dans Lola, Mme Émery dans Les Parapluies de Cherbourg, Yvonne Garnier dans Les Demoiselles de Rochefort, la mère de Violette dans Une chambre en ville), a son mari en prison et vit seule avec sa fille (Marie-Hélène de Lambert dans Trois places pour le 26).

Variantes : elle espère le retour de son mari et vit seule avec son fils (Lola dans Lola), elle est veuve s’entendant mal avec sa fille et vivant dans le souvenir de son fils décédé (Mme Langlois dans Une chambre en ville).

Variantes : elle espère le retour de son mari et vit seule avec son fils (Lola dans Lola), elle est veuve s’entendant mal avec sa fille et vivant dans le souvenir de son fils décédé (Mme Langlois dans Une chambre en ville).

Elle est entraîneuse (Lola dans Lola), commerçante (Mme Émery et Yvonne Garnier, déjà citées), modèle (Lola dans Model Shop), coiffeuse (Irène de Fontenoy dans L’Événement le plus important depuis que l’homme a marché sur la lune), vendeuse (Violette, déjà citée), bourgeoise prostituée (Édith dans Une chambre en ville).

La constance de Demy à nous présenter cet éternel couple veuve-fille qui, malgré quelques différends, s’aime beaucoup, fait qu’on se demande parfois si lui-même ne se rêve pas en fille seule avec sa mère, le père écarté pour cause de décès ou d’emprisonnement.

Seule Irène de Fontenoy, déjà citée, a une famille classique : père-mère-fils, mais voilà que le père se retrouve enceint.

À ces situations renouvelées et perpétuées à la fois, s’ajoute la différence de classes comme dans Une chambre en ville : Guilbaud est métallurgiste, Mme Langlois, autrefois baronne de Neuville, est veuve d’un colonel. Comme il est fréquent chez un fils d’ouvriers, on remarque chez Demy une certaine déférence envers l’aristocratie, censée protéger le peuple alors que les bourgeois l’oppriment, supposée apprécier les arts alors que les bourgeois détestent les artistes. On trouve une deuxième aristocrate, la baronne de Lambert, mais celle-ci est, au vrai, une ancienne entraîneuse : elle est devenue baronne par son mariage avec un baron, tandis que la première, baronne de Neuville, avait fait, en épousant un militaire, le colonel Langlois, une mésalliance : elle était devenue une bourgeoise, par ailleurs ennemie de sa classe (« Ça vous épate la bourgeoisie qui, comme moi, s’envoie en l’air. Moi, voyez-vous, Guilbaud, j’emmerde les bourgeois »). Mais la bourgeoisie, par le biais des CRS qu'elle paie et qui la protègent, tuera Guilbaud, entraînant ainsi la mort d’Édith, fille de Mme Langlois. Celle-ci, après avoir perdu son mari et son fils, verra sa fille se suicider sous ses yeux... dans la minute qui suit la mort de Guilbaud, laquelle a lieu devant Violette, enceinte de lui. Tout cela est très gai, certes.

La différence de classe est présente aussi dans Les Parapluies de Cherbourg, où elle est double : Mme Émery est une commerçante rêvant de toujours davantage s’embourgeoiser alors que Guy Foucher, mécanicien dans un garage, est un ouvrier ; mais Roland Cassard, devenu diamantaire richissime (lui qui était sans situation dans Lola), est un plus grand bourgeois qu’elle, et cela pèse évidemment dans la balance lorsqu’elle est séduite par lui et qu’elle l’épouse indirectement en influençant sa fille pour qu’elle devienne Mme Cassard.

Si Guy pouvait, par ses seules qualités, espérer séduire et conserver la jeune marchande de parapluies, il ne peut plus faire face lorsqu’apparaît Cassard, avec son pardessus, sa Mercédès et ses joyaux (et, ajoutons-le pour être juste, son amour sincère pour Geneviève, dont il adopte l’enfant à venir). En résumé, Guy pouvait gravir un échelon, pas deux ou davantage. Il perd la partie (une partie dont il ne savait même pas qu’il était en train de la jouer et dont le dernier pli est levé durant son absence) et retourne à son milieu d’orphelin élevé par sa marraine, tante Élise, vaincu socialement, mais vainqueur par l’amour enfin révélé de Madeleine, la jeune infirmière.

17:10 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (1)