vendredi, 27 novembre 2020

Quand les librairies rouvriront / Les écureuils se nourriront

16:31 Publié dans Humeur | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 17 novembre 2020

Le taulier vous fait part

Pour paraître dans le courant de l'année 2021, le tome XXIV des œuvres du taulier, Des librairies dans la ville, histoire et souvenirs de quelques librairies marseillaises, dans les Cahiers du Comité du Vieux-Marseille. Et le tome XXV, Gabrielle Russier, essai, aux éditions Gaussen.

12:09 Publié dans Édition | Lien permanent | Commentaires (2)

samedi, 31 octobre 2020

Il s'appelait James Bond

On apprend ce soir la nouvelle de la mort de Sean Connery. Il a beau avoir joué par ailleurs des choses très intéressantes (La Femme de paille, Pas de printemps pour Marnie...), il restera Bond à jamais. Le premier, créateur du rôle et détenteur de la grande classe, du charme infini. Une époque s’achève, qui créa le mythe.

19:20 Publié dans Art | Lien permanent | Commentaires (2)

samedi, 11 juillet 2020

Le taulier annonce

Pour paraître au mois de septembre, le tome XXIII des œuvres du taulier, Léo Ferré, un archipel, aux éditions Le Bord de l’eau.

16:32 Publié dans Édition | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 29 avril 2020

Souvenir de Marc Garanger

Je connaissais Marc Garanger – ou plus exactement son œuvre – depuis longtemps, l’ayant découvert en tant que photographe de Roger Vailland. Garanger était l’auteur des plus beaux portraits du grand écrivain et merveilleux styliste. Un soir, je l’avais rencontré lors d’une réunion des amis de Roger Vailland, de quelques uns d’entre eux en tous cas, qui habitaient Paris. Le très regretté René Ballet y assistait. C’était en 2006, à l’initiative d’Élizabeth Legros.

En 2009, je reçus de lui un appel téléphonique inattendu, à propos de Vailland. Il parut enchanté de notre conversation et m’adressa son ouvrage, La guerre d’Algérie vue par un appelé du contingent, paru au Seuil en 1984. C’était un livre de photographies d’une grande puissance, préfacé par Francis Jeanson, aimablement dédicacé : « Pour Jacques Layani, une histoire ancienne... en attendant que se réalise “votre rêve familier”… un livre des photos de Roger Vailland... Avec tous mes remerciements pour vos compliments, très amicalement, Marc Garanger, 11 janvier 2009 ».

Une semaine plus tard, je lui écrivis ceci :

« 18 janvier 2009. Cher Marc Garanger, j’ai regardé vos photographies de la guerre d’Algérie. Je pourrais dire que j’ai lu votre livre, pas uniquement les pages de texte : j’ai bien lu ce que vos yeux lisaient à l’époque.

S’il existe encore, d’aventure, des gens pour croire que photographier, c’est appuyer sur un bouton et faire naître ainsi une réalité objective, il faudra leur conseiller de s’enrôler dans l’armée. Comme votre commandant d’alors, ils penseront que vous mettez en images des victoires quand vous serez, vous, occupé à peindre votre désespérance d’artiste et, plus quotidiennement, d’être humain.

Il y a dans le regard que vous portez sur ces faits militaires ou civils quelque chose qui tient de l’urgence à dire – vous le savez certes mieux que moi – mêlé, semble-t-il, à l’étonnement constant d’être là. Et puis, il y a cette tendresse dont, d’évidence, vous ne pouvez vous défaire, vis-à-vis des quelques femmes que vous avez fait vivre dans cet univers d’hommes, qu’il s’agisse de “la louve” au magnifique regard, de la mère éplorée qui vient protester contre le viol de sa fille ou de celle que son métier à tisser dissimule en partie à nos yeux comme pour la mieux révéler.

Quand un artiste de l’image vient témoigner sous nos yeux, on est amené à penser qu’il s’agit d’un simple reportage. Cependant, demeure l’art, toujours vivant, même entaché par l’uniforme sanglant.

Je vous remercie de m’avoir donné à vivre cette histoire que vous qualifiez d’“ancienne”. Vous étiez dans le sud de l’Algérie. J’étais au même moment un peu plus au nord. Je suis né en 1952, à Alger.

Bien amicalement, Jacques Layani ».

À cette missive, il répondit : « Cher Jacques Layani, quel bonheur de lire votre lettre, je fais des photos pour ceux qui savent lire comme vous... Mille mercis de vos compliments qui me vont droit au cœur... Très amicalement, Marc Garanger ».

J’ai reçu de son fils Martin le faire-part de décès de Marc Garanger, survenu dans la nuit du 27 au 28 avril 2020. Le message était ainsi titré : « Mon père, le photographe Marc Garanger, a déposé cette nuit son appareil photographique à tout jamais ».

Je salue le souvenir d’un grand photographe, homme intelligent et artiste sensible.

14:51 Publié dans Art | Lien permanent | Commentaires (2)

samedi, 04 janvier 2020

Martine et les robots

À l’ancienne galerie des bains-douches de la Plaine, une exposition de portraits d’anonymes (comme on dit, alors qu’ils ont bien un nom), photographies d’amateurs regroupées par thème, intéressante. Dans une salle, trois robots programmés de main de maître tirent le portrait des visiteurs volontaires. Trois images sous trois angles, dans trois styles. Martine a posé durant vingt à vingt-cinq minutes, immobile sur une chaise, sous une lampe. Sagement, les bras articulés programmés l’ont portraiturée. On ne pouvait pas emporter les dessins, mais je les ai photographiés.

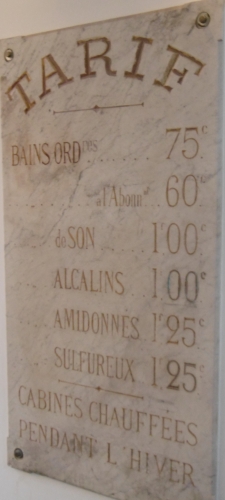

En prime, le tarif des bains-douches d’autrefois, conservé à l’entrée de ce lieu formidable.

18:28 Publié dans Art | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 13 décembre 2019

À paraître

Le taulier, toujours aussi prétentieux, annonce la parution de son vingt-troisième ouvrage, Léo Ferré, de roses et de mémoire (titre provisoire), aux éditions Le Bord de l’eau.

Enfin, ce sera le cas, en principe, au mois de mai 2020.

17:27 Publié dans Édition | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 22 juillet 2019

Où fermeraient les grilles

Petit à petit, étaient morts les artistes et les auteurs qu’il avait aimés. Cela s’était produit relativement vite : ils étaient tous bien plus vieux que lui, ces hommes et ces femmes qu’il avait pensé immortels. Un peu plus tard, il avait pris conscience d’une chose : les affiches annonçant des spectacles, dans la rue, montraient des gens aux noms et aux visages inconnus. Il n’avait jamais entendu parler d’eux. Il ne saurait jamais davantage de ces saltimbanques dont, a priori, aucune signification, pour lui, n’émanait. Dans les librairies, se produisait le même phénomène. Tous morts, et les vivants ne représentaient rien pour lui, que le sentiment d’une indifférence monstrueuse.

Les quelques rares qui n’étaient pas décédés avaient, du fait de leur âge, cessé toute vie publique. Il les savait en vie mais ils ne pouvaient plus créer et le monde, changeant si vite maintenant, les oubliait. Le pire était qu’il n’avait aucune envie de connaître ces hommes nouveaux, ces femmes nouvelles – d’ailleurs, eux-mêmes vieillissaient déjà – parce que, depuis bien trop longtemps, la création artistique, l’authentique, risquée et batailleuse, avait cédé la place à l’entertainment, cette désolante américanisation de la culture ; au divertissement, cette crapulerie meublant l’infâme loisir. L’analyse, la réflexion n’avaient plus rien à faire. Il existait désormais une scène artistique, il n’y avait plus d’artistes. La différence tenait dans le passage de l’individu à l’ensemble, du singulier au pluriel où, comme toujours, la catastrophe guettait de ses yeux minables la chute de toute originalité. Il savait que c’était cela, vieillir, et tentait par conséquent de sortir du cimetière des auteurs morts ou en passe de l’être. L’heure approchait, toutefois, où fermeraient les grilles.

18:29 Publié dans Humeur | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 28 juin 2019

En relisant Julien Gracq

Julien Gracq fait partie de ces quelques auteurs – Rimbaud, sur ce point, remporte la palme – dont l’œuvre proprement dite est inférieure, en nombre de pages, à la critique et au commentaire qu’elle a suscités. On n’ira donc pas plus loin, ici, que ces quelques notes et bien modestes impressions, qui valent peut-être par ce qu’elles ont de personnel, dans la mesure où je n’ai jamais lu un de ces nombreux ouvrages de critique, me contentant de la prose de l’écrivain.

Gracq est un styliste hors-pair. Quelqu’un l’ignore-t-il encore ? C’est aussi un géographe qui fait vivre le paysage et sait le dire. Il est moins touchant que Breton, son ami. Il y a moins d’aisance dans sa prose, le mouvement de son texte : on sent davantage le travail littéraire, le retour sur la phrase et la « mécanique » du travail stylistique. C’est peut-être pour cela que je n’aime guère ses textes de fiction, dont l’impeccable narration est gênée dans sa progression par l’influence surréaliste. Or, chacun le sait, Gracq sans doute aussi, il ne saurait y avoir de roman surréaliste. C’est impossible. Au château d’Argol n’aurait certainement pas été réédité depuis 1938 s’il n’était signé Julien Gracq. Il faut donc considérer Argol comme la première pierre d’une œuvre indissociable.

Gracq peut être lu aujourd’hui comme hier, comme avant-hier et certainement comme demain. C’est sa perfection stylistique qui lui confère cet avantage. Mais ses sujets ? Un balcon en forêt serait-il aujourd’hui accepté en l’état par un éditeur, et même, allons plus loin, par son propre éditeur ? En supposant qu’il le soit, je demeure persuadé qu’Au château d’Argol et Un beau ténébreux ne le seraient pas. La parution dans la collection de la Pléiade, privilège que Gracq connut de son vivant, entérine sûrement la qualité de ses textes, certainement pas la pérennité de son inspiration romanesque.

Ses essais sont beaucoup plus intéressants et ont cette particularité de n’avoir pratiquement pas vieilli. Combien je les préfère aux romans ! Particulièrement ses recueils de notes, fragments et impressions que sont Lettrines, Lettrines 2 et Carnets du grand chemin (en quelque sorte, un Lettrines 3) – ainsi que ses nouvelles qui peignent l’attente comme les romans, mais de façon combien plus attachante et intrigante.

Malgré toute l’amitié que je puis avoir pour la ville de Nantes – une amitié a priori puisque je ne la connais pas et ne me rappelle même pas l’avoir traversée une seule fois, ce que, cependant, attestent mes carnets de 1974 – je n’aurais pas lu, à son propos, un ouvrage entier. J’ai toutefois lu La Forme d’une ville avec un net intérêt et même des moments de ravissement, reconnaissant en moi le son familier et connivent d’une phrase comme « Un trouble, dont rien d’abord ne dégage le sens, marque plus d’une fois la rencontre avec ce qui doit compter pour vous ; mais l’aiguille aimantée un long moment oscille et s’affole avant de désigner la masse métallique qui l’a perturbée ». Ou bien de ce passage : « Une ville qui vous a couvé laisse tout fuir d’elle-même si le souvenir ne vous restitue ce qu’elle signifiait momentanément d’irremplaçable : une présence incubatrice, une chaleur enveloppante et informe. (…) Rien ne peut plus me rendre la poussée aveugle qui condamnait tout ce qui m’entourait à éclater, pour apprendre à exister autrement, rien non plus ne peut me rendre la ductilité, la plasticité d’une âme encore toute vague, sur laquelle toute impression se faisait empreinte, ou plutôt, au sens gothéen, forme empreinte, destinée en vivant à se développer ». Il parle encore de « l’énorme boulimie acquisitive et prospective qui règne sur une vie entre onze et dix-huit ans ».

Cet homme est étonnant. D’abord catholique parce qu’ayant reçu une telle éducation, il finit par oublier d’assister à la messe. Communiste, il en arrive à se détacher du travail militant après la publication de son premier ouvrage. Ami de Breton – pas forcément de son entourage – il précise que l’obédience au surréalisme ne sera jamais sienne. Professeur, il passe son temps à regretter les progrès de la géographie telle qu’il l’a apprise et sa transformation progressive en science sociale. Écrivain, il reconnaît – avec raison – qu’un auteur n’a pas, toute sa vie, quelque chose de neuf à dire et espace considérablement ses ultimes parutions. Lecteur, il utilise parfois des éditions de poche, celles-là même dans lesquelles il refuse de paraître. Auteur dramatique, il livre une pièce de bonne facture, intéressante (qu’il trouve le moyen d’alourdir par un avant-propos interminable, explicatif, redondant) et brise là en prétextant que le théâtre ne lui convient guère. Curieux Gracq qui non seulement n’est jamais où on l’attend, ce qui est plutôt sympathique, en tout cas intellectuellement recevable – mais s’arrange pour, au bout du compte, ne rien retirer de ses passages successifs par tel ou tel endroit. Il aurait pu être chrétien de gauche ; écrivain ouvrier (je veux dire auteur de littérature populaire) ; poète surréaliste ; critique musical ; grand voyageur publiant des travaux nouveaux (dans sa jeunesse, c’était encore possible et l’édition du moment y était extrêmement favorable et pécuniairement attentive) ; historien par inclination, signant des ouvrages de référence plutôt que quelques notes éparses dans ses livres. D’autres options eussent été possibles. Il ne fut rien de tout cela non par rébellion naturelle, instinctive, contre les étiquettes, les casiers à ranger les écrivains, mais par une solide indifférence aux amitiés fraternelles agissantes et un désolant conformisme l’enjoignant de, finalement, ne rien vouloir changer jamais à l’ordre des choses, de n’en faire même pas tentative : ni littéraire, ni sociale, ni spirituelle. Il reste bien évidemment qu’on peut toujours lire quelques unes de ses pages au hasard en étant certain d’y trouver, à tout le moins, la fleur du style. Il est regrettable qu’elle ait poussé sur un terreau sans risque, celui, tristement nourricier, des vieux garçons : il ne se maria jamais, n’eut pas d’enfants, ne remit rien en cause autour de sa personne.

Les dédicaces qu’il signa pour Breton sont remarquables d’ennui. Au château d’Argol porte cet envoi : « Quoique tout à fait inconnu de vous, je vous adresse ce livre en témoignage de grande admiration. Julien Gracq » : c’est une adresse recevable, dans la mesure où elle émane d’un jeune débutant et où elle est destinée à quelqu’un comme Breton. Un beau ténébreux va plus loin : « À André Breton que nous n’oublions pas. Avec la plus cordiale amitié de Julien Gracq », mais demeure assez plat. Liberté grande tombe dans le lieu commun : « À André Breton avec l’admiration et l’amitié de Julien Gracq, 6 février 1947 » – s’il l’admire et l’aime à ce point, que ne trouve-t-il quelque tournure plus chaleureuse ou plus originale. Son André Breton est dédicacé à l’épouse du poète : « À Madame Breton, ce livre très incomplet que je redoute de soumettre à un juge trop perspicace et trop averti, et pour lequel j’espère qu’elle aura quelque indulgence, en respectueux et cordial hommage. Julien Gracq, 5 février 1948 » – on fait difficilement plus convenu et plus couramment humble. Le Roi pêcheur, à présent : « À André Breton cette pièce qui ne lui plaira pas, encore qu’anti-cléricale. En toute amitié. Julien Gracq » – c’est une dédicace curieuse et un peu bête, car n’espère-t-il pas qu’au contraire, la pièce plaira (et elle plut) ? Il signe ainsi sa traduction de Penthésilée : « À André Breton. Quelques dessins de Gustave Moreau brillent ici par leur absence, et pourtant je demande son indulgence pour Penthésilée. Avec ma fidèle amitié. Julien Gracq ». Pour Un balcon en forêt, il écrit : « Pour André Breton qui ne m’en voudra pas, j’espère, de l’emprunt que je lui ai fait page 144, ce livre que je lui offre d’une main peu rassurée mais en témoignage de très profonde amitié. Julien Gracq. Saint-Cirq, le 19 août 1958 ». Sur un exemplaire de La Littérature à l’estomac, ce mot : « À André Breton qui a pris dès longtemps ses distances vis-à-vis de toutes ces choses, fidèle amitié, Julien Gracq ». Le Rivage des Syrtes, cette fois : « À André Breton, ce livre sans rêves – mais non peut-être sans fantômes – où j’aurais aimé que la façon de lever l’ancre dût quelque chose au voyageur de Baudelaire, avec toute la fidèle amitié de Julien Gracq. 13 octobre 1951 ». Sur un autre exemplaire de Liberté grande : « À André Breton “vers la ligne d’arrêt de la pure conscience d’être”. Son ami Julien Gracq ». Il demande l’indulgence, se dit peu rassuré, aurait aimé, cite, présente un hommage « respectueux et cordial » comme dans les pires clichés… Rien là que de conventionnel, et l’on s’étonne qu’un auteur par ailleurs si prompt à gronder se montre si peu orageux.

Chez Corti où, en 2007, j’étais allé acheter les deux livres de lui que je ne possédais pas encore, je risquai une question sur les inédits que tous les auteurs possèdent inévitablement. Pouvait-on espérer une publication ? Son éditrice me répondit très aimablement que Gracq avait, par testament, rigoureusement interdit toute publication de ses inédits jusqu’à vingt ans après son décès – et que, par conséquent, il me faudrait revenir en 2027. Elle m’encouragea en m’assurant, avec un beau et amical sourire, que vingt ans passaient vite. Plus sérieusement, il se trouve que Gracq avait voulu empêcher toute exploitation éditoriale de son œuvre dans un but commercial, sachant combien, de nos jours, la mort augmente considérablement la valeur marchande. Vingt ans, avait-il pensé, sauraient faire le tri et laisser voir si persistait un intérêt pour son œuvre.[1]

Je hasardai une autre interrogation : existait-il une correspondance ? On m’assura que non, qu’il n’était pas homme à cela, qu’on ne pourrait vraisemblablement trouver que de brèves missives à l’image de celles qu’il envoyait à ses éditeurs, lettres qui n’avaient d’autre intérêt que de régler une question pratique immédiate.

La succession Julien Gracq s’est jouée à Nantes, le 12 novembre 2008. Ses papiers, bien entendu, ses livres et sa correspondance (dont, naturellement, des lettres et cartes postales de Breton)… Tout, on a tout vendu : un bureau, une bibliothèque et même un téléphone, un cendrier… Les corbeaux, ce sont ses cousins puisque Gracq n’avait pas de descendance directe. On a tout vendu, à part les manuscrits, légués à la Nationale. À vendre ! À vendre ! De l’argent ! De l’argent ! Ironie, l’hôtel des ventes se trouve... rue de Miséricorde.

Le catalogue comprend les sottises habituelles : « Elsa (sic) et André Breton », par exemple. Ou bien un « tirage d’époque colorisé » (re-sic) : on ne sait plus dire « rehaussé » ou tout simplement « colorié ». « Colorisé » est non seulement un anachronisme, mais, de plus, une erreur de vocabulaire : qu’on y soit favorable ou non, la colorisation est un procédé technique bien précis, qui n’a rien à voir avec le fait de rehausser de couleur une photographie en noir et blanc.

La correspondance que Breton avait adressée à Gracq était estimée entre 30 et 35. 000 euros. Le lot était important. Le catalogue décrivait trente-deux lettres autographes signées (dont huit cartes postales) et une lettre signée, portant sur la période 1939-1966. Cela représentait environ quarante-deux pages de formats divers, avec quelques en-têtes de Medium et d’Arcy galleries, International Surrealiste Exhibition…). Les enveloppes étaient conservées. À cet ensemble, étaient joints : une copie autographe par Gracq de la lettre du 10 juin 1939 ; trois télégrammes ; deux cartons d’exposition annotés et signés par Breton, avec enveloppes ; une lettre autographe signée de Gracq à Breton en date du 30 mai 1946 (renvoyée à l’expéditeur) ; le faire-part de décès de Breton ; une lettre autographe signée d’Aube Elléouët à Gracq, de l’année 1958.

C’est dire que, sans difficulté, le lot a trouvé preneur à 75. 000 euros… et a été immédiatement préempté par l’État. Ce fonds a donc rejoint les collections de la bibliothèque Jacques-Doucet, laquelle possédait déjà les lettres de Gracq adressées à Breton. Il était logique, nécessaire, évident, que les deux fonds fussent rassemblés.

Compte-tenu du prestige du scripteur, de celui du destinataire, et vu le grand nombre de documents, il était clair comme le jour que les enchères atteindraient un tel montant, en ce monde où la valeur marchande prime sur l’intérêt artistique, littéraire, historique. Gracq ne pouvait ignorer que les choses se passeraient ainsi. Il avait eu soin de léguer ses manuscrits à la Bibliothèque Nationale. Que n’en a-t-il fait autant pour sa correspondance ? L’État aurait pu recevoir le fonds par testament. Au lieu de cela, il acquiert les mêmes documents pour 75. 000 euros. Je ne comprends pas l’attitude de Gracq.

[1]. Et pourtant, Corti publiera Manuscrits de guerre en 2011 et Terres du couchant en 2014.

18:47 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 25 juin 2019

Redécouvrir Yvan Govar

Je redonne ici cette étude proposée une première fois en 2014, une seconde fois en 2018, revue et complétée. Elle sera présentée chaque fois que j'aurai pu apprendre quelque chose de nouveau sur Yvan Govar.

Une trop courte vie

Yvan Govar (24 août 1935-18 février 1988) est un cinéaste belge – son vrai nom est Yvan Govaerts, il est le fils du peintre Jean Govaerts et de Nelly Van Kelekom, galeriste ostendaise – qui a abandonné le cinéma après que ses sept films n’eurent pas connu le succès. Dans les années 50, il fut comédien et joua Racine ou Giraudoux. En 1954, au théâtre Colon, à Buenos-Aires, il interprète deux rôles (le créancier et l’homme sage) dans Le Livre de Christophe Colomb de Claudel, dans une mise en scène de Jean-Louis Barrault. Au Conservatoire national d’art dramatique de Paris, il rencontre Belmondo, Marielle, Rochefort et Annie Girardot. Selon Philippe Durant, biographe de Belmondo, Govar, à dix-huit ans, pesait cent-dix-huit kilos et mesurait un mètre quatre-vingt-cinq, ce qui devait faire de lui un impressionnant personnage. En 1953, La Revue théâtrale le présente comme un « tout jeune acteur auquel la stature, la voix, la présence en scène semblent promettre carrière dans ce que l’on appelle volontiers au répertoire les rondeurs ».

Il réalise son premier film, un moyen-métrage intitulé Nous n’irons plus au bois, dans lequel il joue lui-même, à l’âge de dix-neuf ans. Marié, un temps, à une actrice, Irène Tunc, qui fut Miss Côte-d’Azur puis Miss France, il tenta de se suicider à cause de ses infidélités. Plus tard, ils divorcèrent. Elle joua, entre autres, dans Les Aventuriers de Robert Enrico, dans Léon Morin, prêtre du grand Jean-Pierre Melville, et mourut dans un accident de la route à Versailles, en 1972. Elle s’était remariée avec Alain Cavalier qui, de nombreuses années après sa disparition, lui consacrera un film, Irène. Après 1965, Govar, découragé par le médiocre accueil réservé à ses réalisations, renonça définitivement à son art. En 1983, on le retrouve acteur dans un court-métrage de Richard Olivier, Le Buteur fantastique, une curiosité surréaliste, sans texte mais avec bruitages. Il est décédé à moins de cinquante-trois ans.

Le cinéma de Govar

Ses films, tous en noir et blanc, sont emplis de fausses pistes. Il y règne, sous l’apparence de films « de genre », une atmosphère étrange, déroutante, intrigante. Un soir, par hasard en est un excellent exemple puisque l’on croit, tout au long du récit, se trouver dans une film résolument fantastique, avant de s’apercevoir, dans le dernier quart d’heure, qu’il s’agit d’un film d’espionnage tout ce qu’il y a de plus matériel, de plus concret, de plus réaliste.

L’écriture filmique de Govar recèle de nombreuses audaces, à tout le moins des originalités. Il n’est pas du tout académique. Le montage est toujours juste, le rythme à la fois lent et soutenu. Il engage de grands acteurs : Brasseur, Nicaud, Cuny, Simon, Servais, Marielle, Rouleau, Roquevert, Marie Dubois, Madeleine Robinson, Maria Pacôme, Annette Stroyberg, Jacqueline Maillan, Pascale Petit…

Dans Deux heures à tuer, son dernier film, le plus abouti, une œuvre étonnante car pleine de surprises, jouent aussi Jean-Roger Caussimon et Catherine Sauvage, l’adaptation et les dialogues formidables étant signés Bernard Dimey. Délicieux huis-clos aux rebondissements incessants, qui se déroule pratiquement en temps réel, Deux heures à tuer voit des acteurs se frotter l’un à l’autre avec une excellente verve. La distribution comprend des choses amusantes : Caussimon et Catherine Sauvage, qui se connaissent bien, forment un couple bourgeois déchiré et, par ailleurs, il était piquant de réunir Pierre Brasseur et Catherine Sauvage... qui fut à la ville Mme Brasseur. Govar témoigne ici de son aptitude à diriger sept personnages principaux – et une douzaine d’autres – dans un espace unique. Les déplacements, évidemment essentiels dans ce genre, sont fort bien réglés en un plaisant ballet, évoluant sous des éclairages toujours justes.

La Croix des vivants qui, lui, n’est pas un policier et dont le scénario est dû à Maurice Clavel et Alain Cavalier, est le développement de son moyen-métrage, Nous n’irons plus au bois. C’est un drame authentique, dans lequel Govar montre sa capacité à diriger de nombreux acteurs, à faire apparaître progressivement des personnages multiples. Cet homme tendre est aussi un démiurge. Le fait de reprendre une idée vieille de plusieurs années et de la développer est un signe certain d’authenticité : lorsqu’un artiste remet sur le métier un projet ancien, il y tient toujours et tente alors de donner le meilleur de lui-même.

L’adaptation de Que personne ne sorte ! est cosignée par Stanislas-André Steeman, d’après son roman. Il s’agit d’une série noire « pour rire », tout comme Les Tontons flingueurs de Lautner qui date de la même année ou Les Barbouzes, du même, qui sortit l’année suivante. Toutefois, La Métamorphose des cloportes de Granier-Deferre, un an plus tard encore, constituera un film bien supérieur à ces trois-là, plus fin, plus fouillé. Entre 1963 et 1965, dans le genre policier, le sous-genre du policier comique connaîtra une grande vogue. Ce style, que l’on peut ne pas apprécier, est ici bien traité car rythmé et monté avec vivacité. L’utilisation ironique de la musique ajoute à la cadence d’une œuvre qui n’est jamais vulgaire, comme c’est toujours le risque, dès qu’il y a parodie. La direction d’acteurs est parfaite, y compris dans les situations loufoques où les comédiens risquent toujours de se perdre.

Tournage de Que personne ne sorte !

Le 45-tours de la bande originale d’Un soir, par hasard

En vidéo

Sous la houlette de l’association Belfilm et de Paul Geens, historien du cinéma et redécouvreur passionné, la firme belge Come and See avait entrepris la réalisation d’une intégrale Yvan Govar qui a tourné court, en 2009. Seuls quatre titres ont paru, quand un coffret de sept DVD était annoncé. On dispose donc aujourd’hui, uniquement, de La Croix des vivants, Que personne ne sorte ! (autre titre : La Dernière enquête de Wens), Un soir, par hasard et Deux heures à tuer, soit les œuvres des années 60. Les bonus sont curieux et c’est un choix de Geens : ils n’ont aucun rapport avec les films. Ce sont, au mieux, des courts-métrages concernant un des acteurs du film auquel ils ne se rapportent pas (sauf dans le cas de La Croix des vivants, dont le bonus est le moyen-métrage initial, ou bien dans celui d’Un soir, par hasard, qui est le court-métrage de Richard Olivier dont il a été question plus haut, dans lequel joue Govar). La restauration laisse à désirer : l’image est un peu terne, mais ce n’est pas catastrophique. Les bonus, toutefois, ne sont pas restaurés du tout. Dans cette intégrale regrettablement interrompue, ne sont finalement pas sortis les titres des années 50 : Le Toubib, médecin du gang (autre titre : Le Toubib du gang, écrit, produit et réalisé par Govar, dans lequel Barbara est réputée avoir fait une très courte apparition en tant que figurante, mais, selon sa biographe Valérie Lehoux, il n’est pas certain qu’il s’agisse d’elle), Le Circuit de minuit et Y en a marre (autres titres : Ce soir on tue ou Le Gars d’Anvers, « un film mouvementé d’Yvan Govar, de style policier classique, émaillé des plus belles bagarres jamais réalisées à l’écran »)[1], qui ont cependant existé, autrefois, en VHS.

Une des affiches du Toubib, médecin du gang

Une scène du Toubib, médecin du gang

Une des affiches de Y en a marre

Une scène de Y en a marre

Chez Dailymotion, on trouve deux minutes du Toubib, médecin du gang, deux autres de Y en a marre, frustrantes séquences apéritives que ne suit malheureusement aucun repas. Du Circuit de minuit, rien n’est proposé.

Une des affiches du Circuit de minuit

Pourtant, Le Circuit de minuit mêle une intrigue relativement classique mais bien traitée et un aspect documentaire fort détaillé, remarquablement exposé (en l’occurrence, le milieu du sport automobile). De beaux angles de caméra, un montage et un rythme maîtrisés, un rendu de la durée très juste, un brin d’humour, enfin, en la présence de l’amusant Luc Varenne, reporter jouant son propre rôle. En prime, le temps de deux plans brefs, Govar en personne, dans le rôle d'un speaker.

Yvan Govar dans Le Circuit de minuit

En 2014, la firme Filmédia a ressorti, sous de nouvelles présentations, deux DVD, Que personne ne sorte ! et Deux heures à tuer, dont le contenu est parfaitement identique à l’édition de Come and See. Il n’est nullement indiqué qu’une suite sera donnée à cette réédition.

Pascale Petit et Giani Esposito dans La Croix des vivants

Ce qu’on en a dit

Du Toubib, médecin du gang, les Cahiers du Cinéma écrivaient, en 1959 : « Un réalisateur odieux au service d’une méchante cause ». Rien de moins. Dans le même numéro, une notule expédiait Y en a marre sur le mode « marabout, bout de ficelle », en écrivant : « Y en a marre – marchandise – discontinue – continue donc – dont auquel – quel navet ! », ce qui, on le voit, est fort argumenté.

Longtemps plus tard, les livres de cinéma continuent d’affirmer sans la moindre explication : « Un soir par hasard d’Yvan Govar (…) relevait plus de la comédie boulevardière que de la SF ».[2] Ils parlent de « Y en a marre : ce film (…) est une coproduction franco-belge mise en scène par un réalisateur sans avenir, Yvan Govar ».[3] Pire encore, voici Yves Martin : « Zéro à Yvan Govar. Inaptitude = prétention. La Croix des vivants (1962), sous-produit mauriacien, vaudrait une bonne décharge de chevrotine ».[4] On aimerait savoir, mais on l’ignorera, pourquoi Martin se sent tout à coup des humeurs de chasseur.

Rien n’est insupportable comme ces critiques « au sentiment », rédigées à l’emporte-pièce, crachées sans explications, sans argumentaire aucun. Elles n’ont rien à voir avec le cinéma.

Il est heureux que d’autres auteurs pensent différemment : « Son souci semble avoir été de raconter, sans temps morts, des histoires à intrigues policières ou à suspense. Il ne méritait pas, pour autant, le discrédit dans lequel on l’a tenu. Car il avait un univers à lui, peuplé de personnages souvent en lutte contre un mauvais destin, un univers où le drame, sinon le mélodrame était l’élément dominant », écrit avec justesse Jacques Siclier, dix ans, malheureusement, après la mort du cinéaste.[5] Le Soir de Bruxelles affirme : « Yvan Govar (...) est l’oublié du ciné belge. Pourtant, dans les années 50, il fut le seul de nos réalisateurs, avec Jacques Feyder, à réussir dans le cinéma populaire français. Cet aventurier rabelaisien mit en scène des polars, des comédies ou des drames qui valaient les films d’Henri Decoin ou de Gilles Grangier. Govar avait le sens du rythme et de la narration et dirigeait excellemment des acteurs débutants ou des seconds rôles (...) qui donnaient à son œuvre une densité du quotidien compensant son manque de moyens financiers... (...) Scénarios vifs où le destin brise les protagonistes. Filmant dans les rues, Govar a capté l’air du temps (la poésie réaliste) des années 50. (...) Découvrez-le, vous serez surpris ».[6]

On sera étonné, en effet. À l’ambiance que perpétuaient Grangier, Decoin et autres réalisateurs de ce temps, Govar a ajouté, çà et là, un peu de surréalisme belge à la façon d’André Delvaux et même de Paul Delvaux (diaphane et irréelle, la cavalière de La Croix des vivants paraît sortir d’une de ses toiles, elle a le visage des femmes de Delvaux ; les personnages étranges de Deux heures à tuer, isolés dans une gare, évoquent aussi les thèmes du peintre, surtout dans les scènes se déroulant sur les quais). Cela se marie parfaitement avec le réalisme poétique. La séquence finale d’Un soir, par hasard, l’élimination du personnage joué par Servais, si elle est réaliste sur le plan du scénario, est cependant tournée dans une atmosphère nettement onirique.

On penserait presque que Govar a connu l’injuste destin de ses propres personnages : combat, échec sentimental et professionnel, mort précoce. Cette vision noire finit par s’imposer.

Objectivement, on comprend mal pourquoi ces films, peu nombreux, n’ont pas, en leur temps, connu le succès. Là comme ailleurs, il importe de combattre les idées reçues, de mettre le feu aux clichés et d’aller voir de quoi il s’agit. Ce cinéma est techniquement bon, les scénarios sont intéressants, l’humain n’est jamais perdu de vue et leur réalisateur est à l’évidence un artiste généreux.

Catherine Sauvage et Jean-Roger Caussimon dans Deux heures à tuer

___________________________________________

[1]. Feuille d’avis de Neuchâtel du 4 août 1961.

[2]. Jean-Pierre Bouyxou et Roland Lethem, La Science-fiction au cinéma, Bourgois, 1971.

[3]. Michel Azzopardi, Le Temps des vamps, 1915-1965, cinquante ans de sex-appeal, L’Harmattan, 1997.

[4]. Yves Martin, Le Cinéma français, 1946-1966, un jeune homme au fil des vagues, Méréal, 1998.

[5]. Le Monde des 31 août et 1er septembre 1998.

[6]. Le Soir de Bruxelles du 16 décembre 1998.

11:20 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 23 juin 2019

Mise en abyme

19:44 Publié dans Humeur | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 17 juin 2019

La taulière vous le dit

Vous êtes prévenus !

19:46 Publié dans Humeur | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 19 mai 2019

Les hiboux lisent aussi

18:18 Publié dans Humeur | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 24 avril 2019

Vient de paraître

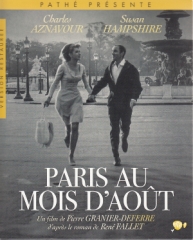

Le DVD du film de Pierre Granier-Deferre, Paris au mois d'août (1965) vient de paraître aujourd'hui chez Pathé. Un excellent film, fortement recommandé.

Parmi les bonus, le taulier évoque le cinéaste au cours d'un entretien (croisé avec Erik Berchot et Daniel Pantchenko), filmé à Paris en octobre 2018.

18:37 Publié dans Art | Lien permanent | Commentaires (4)

mardi, 16 avril 2019

’ΑΝ'ΑΓΚΗ

« Il y a quelques années qu’en visitant, ou, pour mieux dire, en furetant Notre-Dame, l’auteur de ce livre trouva, dans un recoin obscur de l’une des tours, ce mot gravé à la main sur le mur :

’ΑΝ'ΑΓΚΗ

(...) C’est sur ce mot qu’on a fait ce livre ».

Victor Hugo, 1831

14:15 Publié dans Humeur | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 04 avril 2019

Douceur de lire

19:15 Publié dans Humeur | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 23 février 2019

Nouveau déménagement

Le taulier et la taulière vont encore déménager et aller vivre à Marseille. Les promeneurs de la rue Franklin les suivront-ils ?

19:06 Publié dans Humeur | Lien permanent | Commentaires (6)

mercredi, 13 février 2019

Amusant

Lu sur la porte d’une librairie marseillaise : « Si on vous a dit : “Pour la Saint-Valentin, je veux rien” et si vous avez compris : “Pour la Saint-Valentin, je veux rien”, vous êtes dans la merde ».

12:56 Publié dans Humeur | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 09 février 2019

Romane Finet-Layani, 3

Elle a une semaine, à présent.

19:22 Publié dans Humeur | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 03 février 2019

Romane Finet-Layani, 2

19:35 Publié dans Humeur | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 02 février 2019

Romane Finet-Layani

Le taulier annonce la naissance de sa petite-fille Romane, le 2 février 2019 à Paris XIXe. Elle est la fille de Fanny et de Bastien.

18:30 Publié dans Humeur | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 03 décembre 2018

Insurrection, 2

Ainsi donc, Macron est seul, avec une poignée de sbires qui lui resteront fidèles tant qu’ils auront quelque chose à gagner ou à craindre. Ils le trahiront ensuite parce que les sbires trahissent toujours, c’est leur nature. Il a aussi ces quelques gamins ridicules et prétentieux qu’on voit beaucoup sur les écrans de télévision, l’un engoncé dans son costume de premier communiant, l’autre, l’air sérieux de celle qui ne connaît rien à rien, tous débitant des éléments de langage, comme on dit aujourd’hui, paroles creuses, ineptes, générales, grotesques.

21:04 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (2)

dimanche, 02 décembre 2018

Insurrection

Le blanc-bec inculte et arrogant, inexpérimenté, dont les yeux ne reflètent qu’une prétention et une ambition sans bornes, qu’on a porté par défaut (enfin, certains) à la présidence de la République, aura donc réussi, en un an et demi à peine, à provoquer une insurrection, totalement inédite puisque née dans les zones rurales – quand tous les mouvements sociaux apparaissent d’ordinaire dans les villes. Le mouvement dit des « gilets jaunes ». Combien de semaines de blocages divers, combien de samedis d’émeutes faudra-t-il pour lui faire comprendre qu’il est parvenu à se faire haïr et que plus personne ne veut de lui, ni de son Premier ministre qui ne sait pas dire trois mots d’affilée, ni de son ministre de l’Intérieur au visage veule (ministre de l’Intérieur pour l’instant, puisqu’il va sans cesse d’un poste à l’autre). Macron-le-Ridicule doit démissionner, c’est réellement la seule chose qu’il puisse faire.

12:28 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (2)

mardi, 16 octobre 2018

Pivot et sa mémoire

Parmi les ouvrages signés Pivot, La mémoire n’en fait qu’à sa tête est vraiment celui qu’il faut lire.[1] Plein de délicatesse, de retenue et d’humour, c’est un ensemble de textes brefs, de rêveries, de souvenirs qu’inspirent tout à trac à l’auteur certaines de ses lectures. Très beau livre, intéressant, souvent émouvant, qui fait s’esclaffer le lecteur à de nombreuses reprises. Y demeure, discret, le souci de l’âge et de la mort. Une belle pudeur s’y travestit souvent en ironie – voire en sympathique rosserie. La loufoquerie n’est pas absente : ainsi, sait-on que Pivot fut l’amant de Louise Labé ? Quel aveu !

Parmi les ouvrages signés Pivot, La mémoire n’en fait qu’à sa tête est vraiment celui qu’il faut lire.[1] Plein de délicatesse, de retenue et d’humour, c’est un ensemble de textes brefs, de rêveries, de souvenirs qu’inspirent tout à trac à l’auteur certaines de ses lectures. Très beau livre, intéressant, souvent émouvant, qui fait s’esclaffer le lecteur à de nombreuses reprises. Y demeure, discret, le souci de l’âge et de la mort. Une belle pudeur s’y travestit souvent en ironie – voire en sympathique rosserie. La loufoquerie n’est pas absente : ainsi, sait-on que Pivot fut l’amant de Louise Labé ? Quel aveu !

_________________________________________

[1]. Bernard Pivot, La mémoire n’en fait qu’à sa tête, Albin Michel, 2017.

12:12 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 26 septembre 2018

Alexis le Grec

À la télévision, nous avons regardé, enregistré l’autre soir, le film de 1964, Zorba le Grec. Je l’avais vu autrefois, j’avais été formidablement déçu. Je l’ai été de nouveau. Du chef-d’œuvre de Kazantzaki, il reste l’anecdote. Je le savais, mon regard de soixante-six ans me l’a confirmé. Par ailleurs, le film est remarquablement cadré, tourné, monté. Anthony Quinn est prodigieux, toujours juste, généreux. Il demeure toutefois un gros problème de rythme. Je sais bien que le film date de 1964, mais c’était déjà non pas trop lent, mais pas assez vif. Il ne reste rien, non plus, de la dimension philosophique, voire métaphysique, de l’œuvre originale. Il est vrai qu’il n’était pas possible de la rendre au cinéma. Bref, c’est raté, malgré la distribution impeccable et la direction d’acteurs excellente. Le roman s’intitulait Alexis Zorba, le film, Zorba le Grec. C’est peut-être toute la différence.

19:48 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 23 septembre 2018

Alex et son Guy

Le film d’Alex Lutz, Guy, est intelligent. Faux documentaire consacré à un chanteur de variétés imaginaire, long-métrage parfaitement monté aux allures de documentaire brut, non monté, justement, l’œuvre, nourrie de dialogues très justes, s’élève à une dimension humaine véritable. Les maquillages sont remarquables, les faux extraits d’émissions de télévision, censés être usés par le temps, aux couleurs passées, sont subtils.

Lutz, co-scénariste, réalisateur et acteur, a quarante ans, il est grimé pour en paraître soixante-quatorze. Drucker et Julien Clerc jouent leur propre rôle, ajoutant au film une série de mises en abyme. Impeccable en vérité, d’autant que touchant et sensible.

Saisissant, non ?

12:37 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 21 août 2018

La taulière vous accueille

Tarascon, 21 août 2018

19:20 Publié dans Humeur | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 05 août 2018

Le dernier des Manouchian

En 2006, nous en parlions ici-même. Demeuraient alors deux survivants du groupe Manouchian, exterminé durant la Seconde guerre mondiale, et célébré par le chant sublime d’Aragon. Le dernier d’entre eux, Arsène Tchakarian, vient de disparaître à l’âge de cent-un ans.

Photo Joël Saget

20:28 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 28 juillet 2018

Cartes et livres

À Tarascon, voici cet estivant entrant, accompagné de quatre adolescents, dans la librairie Lettres vives. Je l’entends demander à la libraire, le plus sérieusement du monde, si elle vend des cartes à jouer. Devant sa dénégation polie, il demande où il peut s’en procurer. Enfin, il insiste, parle de cartes « avec des variantes, des tarots »... Amusant.

19:10 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 01 juillet 2018

De la poésie

À Cavaillon, se tenait en 2018 le deuxième minuscule (sic) marché de la poésie. Il n’était pas si minuscule que cela, d’ailleurs, même si, naturellement, il n’y avait aucune commune mesure avec celui de la place Saint-Sulpice, à Paris. Ce qui frappait, c’était la beauté des plaquettes, le soin apporté à leur réalisation : papier, typographie, illustrations. Certains petits livres étaient magnifiques. Mais voilà : on regardait, on feuilletait, on achetait des objets et, du contenu, rien n’était dit ou envisagé. Il semblerait que la poésie contemporaine se soit réfugiée dans des volumes minuscules et parfaits, qu’il ne serait même plus nécessaire de lire. Étrange conception de la réalité de la poésie. Ce qui est indispensable à l’homme, le tient debout et le forme, commence au-delà du texte. La poésie, c’est ce qui découle du poème et non le poème en soi. Dans cet ordre, des poèmes imprimés sur du papier journal peuvent être vitaux et point n’est besoin de plaquettes aux couvertures gaufrées. Mais les poèmes sur papier journal, personne ne les lit, les achète, moins encore. C’est bien ce que je disais : dans ces manifestations, les lecteurs acquièrent des objets (souvent assez chers). Les éditeurs de poésie sont devenus des ateliers de typographie souvent talentueux mais à côté du problème. Je dois préciser que je n’ai pas la solution au dit problème. Je ne donne pas de leçons, j’observe.

La poésie, aujourd’hui, se tiendrait-elle uniquement chez les très grands, les incontestables d’une part et les auteurs de ces belles plaquettes d’autre part ? Où est sa place ? Les très grands existent dans les diverses collections de poche, les inconnus dans des plaquettes introuvables. La poésie, ce n’est pas seulement le texte, disais-je, c’est davantage. L’impression sur de délicieux papiers, la délicatesse de certaines peintures illustrant les vers, ou dictées par eux, les tirages microscopiques ne suffisent pas à dire l’indicible, que les très grands, d’ailleurs, ont déjà dit.

07:00 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 30 juin 2018

Deux librairies encore

À Marseille, où toute promenade finit sur le Vieux-Port, j’avais coutume de me rendre chez Richaud, seule librairie ouverte le dimanche, à une époque où cela n’existait pas. On y trouvait beaucoup d’occasions. L’après-midi, le soleil inonde le quai du Port : il pénétrait abondamment dans la boutique, malgré la bâche baissée et les présentoirs extérieurs qui ne parvenaient pas à lui barrer la route. Je pensais à Baudelaire : « Quand, ainsi qu’un poète, il descend dans les villes, / Il ennoblit le sort des choses les plus viles, / Et s’introduit en roi, sans bruit et sans valets, / Dans tous les hôpitaux et dans tous les palais ». Et chez Richaud.

Richaud sera un jour victime d’un incendie, puis deviendra une carterie. On y vendait déjà cartes et souvenirs, mais des ouvrages demeuraient proposés au chaland. Ce sont évidemment eux qui ont été supprimés dans le nouveau magasin.

En remontant vers les Cinq-Avenues, La Touriale, 211, boulevard de la Libération, est un endroit qui m’évoque de nombreux souvenirs. Fondée en 1966, elle ferma en 1987 et, événement exceptionnel, rouvrit en 2008. Une librairie qui ressurgit au même endroit après vingt-et-un ans de fermeture, ce n’est pas courant.

Au vrai, la Touriale était une librairie-galerie, chose nouvelle au moment de l’ouverture, et le magasin d’aujourd’hui est une librairie « classique ». D’ailleurs, le lieu s’intitule réellement Bouquinerie des Cinq-Avenues mais il a conservé la bâche de naguère, où le nom prestigieux figure encore. L’assimilation se fait ainsi, tout naturellement, dans l’esprit des plus anciens. Pour les autres, il s’agit d’une librairie de quartier, ce qui est évidemment important et doit être soutenu.

07:00 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (0)