vendredi, 31 mars 2006

De l’auto-édition

Pierre Bosc m’a envoyé, il y a quelques jours, les deux derniers livres, parus coup sur coup, de Jean-Paul Pelras, son ami. Pelras est un agriculteur qui, par suite de difficultés, a abandonné son métier en 2001 et s’est reconverti dans l’écriture. Il avait publié son premier livre en 1991, il en est à son treizième, un roman que je n’ai pas encore lu, paru aux éditions du Rocher, Le Vieux garçon. Dans l’intervalle, il a fait paraître quatre ouvrages au Trabucaire et donné à lire tous les autres en auto-édition. C’est le cas de l’avant-dernier dont j’ai entamé la lecture, un livre d’entretiens qu’il a intitulé Jean Carrière avait encore deux mots à vous dire. Ce volume a paru aux Presses littéraires.

Ce qui me donne l’occasion d’évoquer ici l’auto-édition qui, faut-il le rappeler, n’est pas le compte d’auteur. Dans le cadre de l’auto-édition, l’auteur s’adresse à un imprimeur, de préférence spécialisé, acquitte intégralement les frais d’impression et de fabrication, reçoit l’intégralité du tirage et entrepose les volumes dans sa cuisine en se demandant ce qu’il va bien pouvoir en faire maintenant. La différence avec le compte d’auteur est qu’il n’engraisse pas un requin escroc qui ne prendra aucun risque, touchera la plus grosse part de très maigres ventes et proposera ensuite à l’auteur-pigeon de racheter les invendus qu’il avait déjà financés au départ. Passons.

L’auto-édition, donc, permet de faire paraître ce que l’on veut, sans rien demander à personne et en tirant la langue aux comités de lecture qui, je le rappelle, sont une chimère. Ensuite, pour ce qui est de la diffusion, de la distribution, bref, de la vente, l’auteur se débrouille. Au moins encaissera-t-il l’intégralité des sommes perçues si, d’aventure, il arrive à vendre quelques volumes. Aujourd’hui, de très nombreux sites, sur la Toile, permettent de pratiquer l’auto-édition, si l’on a les moyens de le faire.

Ce n’est pas pour Pelras que je dis cela, moins encore contre lui, qui a décidé de verser à Amnesty International ce que lui rapportera son Jean Carrière (était-il cependant nécessaire de le préciser par deux fois dans le volume ?). C’est pour citer un cas concret d’auto-édition.

Voici donc ce livre. D’emblée, je précise que Les Presses littéraires, ça n’existe pas. C’est un label, uniquement un label. Il s’agit de l’imprimeur Fricker, installé à Saint-Estève (Pyrénées-Orientales), spécialisé dans l’impression de revues littéraires et dans l’auto-édition, qui fabrique des livres sans mention d’éditeur (et pour cause) ou bien propose, à la place, un label qui a un peu d’allure, moyennant – je suppose – un supplément de prix.

Voici donc ce livre. D’emblée, je précise que Les Presses littéraires, ça n’existe pas. C’est un label, uniquement un label. Il s’agit de l’imprimeur Fricker, installé à Saint-Estève (Pyrénées-Orientales), spécialisé dans l’impression de revues littéraires et dans l’auto-édition, qui fabrique des livres sans mention d’éditeur (et pour cause) ou bien propose, à la place, un label qui a un peu d’allure, moyennant – je suppose – un supplément de prix.

Le résultat est estimable visuellement. Le savoir-faire de Fricker est incontestable. Mais c’est là qu’il faut ajouter une chose : l’imprimeur fait son métier, il imprime… ce qui lui est donné. Et cette fois, rien ne va plus. Car l’édition traditionnelle, dont on sait suffisamment que je n’en pense pratiquement que du mal, offre au moins, lorsque, par la conjonction de cent millions de hasards et surtout d’intérêts, elle a retenu un manuscrit, des services professionnels : le manuscrit est « peigné », les épreuves sont revues (enfin, c’était le cas avant que les crapuleux gougnaffiers de l’édition ne sucrent le poste de correcteur qui leur coûtait trop cher), la maquette est étudiée, parfois refaite…

En auto-édition, rien de tout cela. Juste la bonne volonté de l’auteur et son regard, qui n’est pas nécessairement exercé à la correction, qui n’a pas obligatoirement la mesure immédiate d’une charte graphique, qui ignore peut-être la cohérence de la marche – en résumé, qui n’est peut-être pas un dingue dans mon genre, malade mental de la correction typographique (qui, malgré tout, n’est jamais parvenu à produire un livre sans coquille aucune).

Le volume dont il est question ici tombe dans tous ces pièges. Je ne veux pas, on l’imagine bien, j’espère, faire la fine bouche et dénigrer ce qu’on m’a offert. Ce n’est pas mon sujet. Nous parlons bien d’auto-édition. Ces entretiens avec Carrière souffrent de coquilles innombrables ; d’une tendance au charabia de la part de Pelras (j’insiste : il n’y a là, en dépit des apparences, rien de méchant) ; d’une absence de cohérence graphique (différences dans l’enrichissement, d’une page à l’autre) ; d’erreurs de conception (entre le « Du même auteur » des deux hommes, l’épigraphe, la dédicace, la préface de Bernard Blangenois, l’avertissement de Pelras, le récit de sa rencontre avec Carrière puis des circonstances ayant abouti à ces conversations, les entretiens proprement dits ne commencent qu’en page 26, ce qui est une aberration quand on considère que l’ouvrage n’en compte que cent-douze, le texte proprement dit s’arrêtant en page 108) ; de maladresses de maquette (la photographie de la quatrième de couverture aurait dû, à tout le moins, être recadrée, et le texte de cette même quatrième est bancal.)

Tout cela, c’est un travail éditorial. Cela fait partie des multiples étapes qui font passer du manuscrit au livre. Hubert Nyssen, snob prétentieux, coureur sur le retour, écrivain sans intérêt majeur, homme que je n’aime guère et dont je n’apprécie que peu les choix éditoriaux, a publié sur la question un intéressant Du texte au livre, les avatars du sens. Ce n’est pas un secret des dieux, c’est un métier qui s’apprend. L’auto-édition ne peut pas répondre à ces questions ; en cela, elle n’est pas une solution satisfaisante aux problèmes des auteurs. Je ne parle même pas du coût… J’ignore comment fait Pelras pour faire paraître autant de livres de cette façon.

Je n’ai pas évoqué, je le sais bien, le contenu proprement dit de ces discussions entre Pelras et son maître à penser. Ce n’était pas mon propos aujourd’hui.

12:36 Publié dans Édition | Lien permanent | Commentaires (14)

mercredi, 29 mars 2006

La famille Contrat

Selon le rapport public du Conseil d’État pour 2006, on compte, en matière de contrats de travail, en plus des classiques CDI et CDD, toute une famille Contrat, une famille nombreuse dont les prénoms suivent : initiative-emploi ; emploi-solidarité ; local d’orientation ; vendanges ; de retour à l’emploi ; d’accès à l’emploi ; emploi consolidé ; de conversion ; de professionnalisation ; d’accompagnement dans l’emploi ; d’avenir ; d’insertion dans la vie sociale ; de mission à l’exportation ; de volontariat de solidarité internationale ; nouvelle embauche.

Aux dernières nouvelles, Mme Contrat était enceinte d’un enfant prénommé Première embauche. Il paraît que la grossesse se passe mal et que l’accouchement est des plus incertains. Ce serait la faute du gars Louzeau qui l’aurait bousculée. On redoute une fausse couche.

16:24 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (18)

Maurice Pons, 2

En octobre dernier, j’avais reproduit ici mon texte de présentation de Maurice Pons, augmenté d’un chapeau prévenant le lecteur que l’étude en question avait été publiée en 1999 et précisant les trois titres dont le commentaire n’était pas donné dans le texte.

Pons vient de publier un nouveau livre, un petit – par ses dimensions comme par le nombre de pages – recueil de nouvelles, Délicieuses frayeurs, au Dilettante. Il n’apportera rien de neuf à l’œuvre dans son ensemble, il se contente de la prolonger, de la remettre dans l’actualité. Il s’agit toujours d’une fiole de poison. De poison amer, de préférence. Premier texte publié par Pons depuis de nombreuses années, cet ensemble, que je suis en train de lire, ne fera pas certes pas oublier Les Saisons et Mademoiselle B. Je crois qu’il n’y prétend pas. On y prendra toujours, cependant, un vénéneux plaisir.

On regrettera seulement que soit encore proposée ici la nouvelle La Vallée, parue aux Lettres nouvelles en 1960 et dans Le Monde diplomatique en 1993. Certes, elle paraît enfin en recueil, mais enfin, c’est tout de même la troisième fois que l’auteur nous la fourgue. Quant on sait que, de plus, elle fut le point de départ des Saisons, on est en droit de se dire que c’est un peu long, tout de même. En cela, Pons, spécialiste des rééditions multiples (mais pourquoi pas, ainsi, son travail vit, et lui aussi), ne déroge pas à sa mauvaise habitude : le manque de clarté. En effet, il y eut en 1992 et en 2000, deux rééditions d’anciens ouvrages, chez de nouveaux éditeurs et sous des titres différents. Le titre initial était bien indiqué, mais en petits caractères, à l’intérieur du volume, très discrètement. Il y avait vraiment de quoi prêter à confusion, d’autant plus que, parallèlement, se produisaient d’autres rééditions, faites, elles, sans changement de dénomination.

La confusion est entretenue, cette fois, par l’éditeur qui, pour justifier que Pons est un écrivain rare, n’hésite pas à affirmer sur le premier rabat de couverture qu’il a publié « une dizaine de titres en près de quarante ans d’écriture ». Sans doute veut-il parler des quarante dernières années car, en réalité, Pons écrit depuis 1951, et sa bibliographie comprend beaucoup plus de volumes. Confusion toujours, puisqu’après avoir évoqué une dizaine de titres, l’éditeur, dans la page « Du même auteur », en annonce douze, restant de toute façon en-deçà de la vérité. On se demande vraiment pourquoi se produisent de telles erreurs dans une information pourtant fort simple à donner.

Pons semble être un peu brouillon. Je lui avais évidemment envoyé mon livre lors de sa parution. Il m’a répondu par une lettre aimable... plusieurs années après. La lettre en question m’annonçait par ailleurs une étudiante italienne l’ayant contacté pour un travail à son sujet ; il se contentait... de la diriger vers moi, afin que je réponde à ses questions. Remarquez, cela signifie une chose : mon topo ne lui avait pas déplu, mais c’est étonnant. Je ne comprends pas l’italien mais je pense que les demandes auraient de toute façon été formulées en français. Je ne le saurai pas : la jeune fille ne s’est jamais manifestée.

15:30 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (14)

L’écrit oral

Le Monde consacre un article à la communication par courrier électronique et aux problèmes qu’elle pose. Ce n’est pas une chose nouvelle. Tous les utilisateurs d’internet connaissent les difficultés d’interprétation ainsi posées, que ce soit dans la correspondance privée ou sur les forums et les blogs. Ce qui est plus curieux, c’est que l’article en question (faisant référence à une étude publiée par l’université de Chicago Graduate School of Business) pose d’emblée la communication électronique comme relevant de l’oral alors qu’elle transite par l’écrit. On sait bien qu’effectivement, tout ça est reçu comme de l’oral : on utilise des icônes et des signes graphiques pour remplacer l’intonation manquante, on dit qu’on se parle alors qu’on s’écrit… Tout cela n’a jamais existé au temps de la communication écrite proprement dite, par lettres. Les malentendus étaient moindres, c’est certain. En tout cas, on ne tentait pas de substituer au ton, à la voix, des séries de signes picturaux ou graphiques. Ce que cet article aurait dû mettre en lumière pour être autre chose qu’anecdotique, c’est justement cette transformation de l’écriture entendue comme oralité, phénomène récent et original. Il fallait étudier cette logique propre d’internet, se demander si les problèmes de compréhension étaient liés à l’immédiateté de la transmission, par exemple, plutôt que de faire un simple parallèle avec le téléphone, laissant ainsi sur la touche la caractéristique essentielle de ce type d’échanges : l’oralité née de l’écrit.

11:35 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (7)

mardi, 28 mars 2006

Bordeaux, 28 mars 2006

20:51 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (8)

samedi, 25 mars 2006

Adhérer au réel

« Et qu’est-ce qu’un écrivain qui n’est pas lu ? L’écriture est un système, un système parmi tant d’autres, où l’indépendance n’a pas de sens. Celui qui écrit doit, d’une manière ou d’une autre, par un mot, une expression, une idée, se rattacher, se soumettre et s’admettre. Sa révolte ne peut pas être autre chose qu’une nouvelle manière d’adhérer. C’est-à-dire, non seulement d’adhérer au réel, de s’accepter comme homme vivant dans le monde vivant, mais aussi de se vouloir dans la société, de participer à la pensée, aux rythmes et aux rites collectifs. »

Le Clézio, préface à Lautréamont, Chants de Maldoror, Poésie-Gallimard, 1973.

19:50 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1)

vendredi, 24 mars 2006

À plus d'un titre

Les éditeurs, comme vous le savez, procèdent parfois à des retenues de titres. Ils font paraître dans les publications professionnelles comme Livres-Hebdo (ex-La Bibliographie de la France) des encadrés qui prennent date, afin d’éviter que des confrères, en toute bonne foi ou en toute mauvaise foi, n’éditent des ouvrages de même dénomination, ce qui pourrait prêter, évidemment, à confusion.

Ce n’est pas si simple, toutefois. Il faut que le titre prévu possède un caractère d’originalité suffisant. Si l’éditeur désire publier le roman La Chaise, ou bien La Table, ou encore Le Retour, il n’est pas certain qu’il puisse retenir ce qu’on a coutume de nommer un « mot-titre ». En revanche, il pourra retenir, et cela se comprend, L’Idéal et le spectre.

Et puis, parfois, les annonces sont à se tordre, lorsqu’il s’agit de titres d’une effrayante platitude. Je lis dans la livraison du 24 février dernier : Actes Sud retient L’Imprévisible, Hatier retient Terres littéraires, John Bindefeld (?) retient Mémoires insolites. Ahurissant : les éditions du Moniteur retiennent Précis du droit des marchés publics.

Peut-être, en y réfléchissant, est-il encore plus nécessaire de garantir l’utilisation d’un titre lorsqu’il est effroyablement banal ? Alors, de l’édition française, ce serait une raison supplémentaire de désespérer – « et mon Dieu, ça ne manque pas. »

07:00 Publié dans Édition | Lien permanent | Commentaires (14)

jeudi, 23 mars 2006

De l’avantage des cheveux gris

À l’heure du déjeuner, aujourd’hui. L’avenue des Gobelins est emplie de CRS. Il faudrait la rebaptiser avenue Bleu-marine. Un peu plus loin, boulevard de l’Hôpital, il y en a autant, en renfort. Entre les deux artères, le commissariat du XIIIe.

13 h 20. Je remarque, remontant l’avenue Bleu-marine, que deux jeunes gens, un garçon et une fille qui mangent des sandwiches, sont contrôlés par des CRS. J’aperçois la scène au moment où ils referment leurs sacs. Dans le même temps, j’entrevois un autre groupe de policiers. L’un d’entre eux dit à ses hommes : « Y en a, là-bas, il faut vérifier ». J’observe le manège : ils s’approchent d’un groupe de trois ou quatre jeunes qui discutent, les encerclent discrètement et exigent l’ouverture des sacs. Le contrôle de routine dure quelques secondes. Ils ne les touchent pas, ne les brutalisent pas, leur parlent peut-être poliment (je n’entends pas, d’où je me trouve) et s’éloignent.

Il n’en reste pas moins que tous ces jeunes ont fait l’objet d’un contrôle parfaitement improvisé et non systématique, parce qu’ils étaient jeunes, tout simplement, et se trouvaient non loin du lieu de rassemblement d’une manifestation. Un contrôle au faciès, quoi. Délit de jeunesse.

Je suis tout près d’eux, mais je porte des lunettes et j’ai les cheveux gris. Je passe sans même qu’on me remarque.

14:03 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (6)

Des éclairs et des livres

Marseille, année scolaire 1963-1964. La couverture aux motifs rouges, blancs et noirs des classiques Bordas : en classe de cinquième, Corneille me raconte Horace.

Quelque part en France, vers 1965, en été. J’avise dans un présentoir tournant L’Homme invisible de Wells, que je me fais offrir par mes parents. C’est mon premier Livre de Poche. Je crois que je ne l’ai pas conservé. J’ai encore cette œuvre, mais ce doit être un autre exemplaire.

Marseille, année scolaire 1965-1966. La traduction de La Guerre des Gaules en 10-18, acquise dans la petite librairie (Librairie du Lycée, sans doute, je ne sais plus) qui faisait face à l’établissement. Pour ne pas me casser la tête avec les versions latines. Comme si le professeur allait être dupe…

Paris, septembre 1970. Une petite biographie de Van Gogh, brochée, à la couverture un peu criarde. C’est, je crois bien, le premier livre que j’achète chez les bouquinistes des quais de Seine.

Paris, décembre 1970. Rue Ternaux, la toute petite librairie du Monde libertaire (Fédération anarchiste). Minuscule, surchargée d’ouvrages, opuscules, brochures, tracts. J’y achète quelques livres et revues aujourd’hui introuvables, bien sûr.

Paris, juin 1971. Petit hôtel du XVe arrondissement. Je lis d’une traite le roman de Guimard, L’Ironie du sort, au Livre de Poche.

Luz-la-Croix-Haute, juillet 1971. Je vais retrouver un ami qui est moniteur dans une colonie de vacances. Il m’attend avec deux livres, Colline (Giono) et Bourlinguer (Cendrars).

Lamastre, août 1971. Je lis Christiane Rochefort, Le Repos du guerrier, et Chabrol, Contes d’outre-temps.

Marseille, 1974. Je lis Vailland, La Fête, en Folio, attablé au Comptoir de Paris où j’avale un sandwich.

Sousceyrac, août 1975. Impossible de trouver ici Le Déjeuner de Sousceyrac. Je l’achèterai à Crest.

Bruges, septembre 1975. Il neige, ou il va neiger bientôt. J’achète le roman d’Armand Lanoux, Le Rendez-vous de Bruges, au Livre de Poche.

Ne cherchez pas le pourquoi de cette note. Il n’y en a pas. Ce sont des éclairs de mémoire liés au livre et au temps. Est-ce que ça vaut les Je me souviens dont, à la suite de leur inventeur, tout le monde s’est emparé ? Quelques uns, par pudeur peut-être, ont osé des Je n’ai pas oublié. Bien sûr, je pourrais continuer mais on ne va pas chercher les éclairs, on ne les discute pas, on s’immole dans leur lumière blafarde.

07:00 Publié dans Humeur | Lien permanent | Commentaires (6)

mercredi, 22 mars 2006

Encore lui

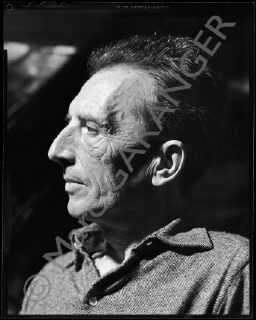

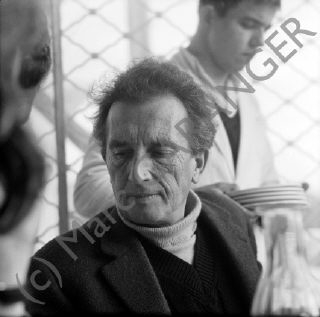

Hein ? Ça, c’est une gueule, non ?

Qu’en dites-vous ?

Moi, j’aime bien les gens qui ont une gueule, surtout quand ils ont aussi du talent.

Ah, relisez Les Mauvais coups, 325.000 francs, La Loi, La Fête, pour ne parler que de ceux-là. Relisez Un jeune homme seul, et aussi Éloge du cardinal de Bernis, et son Laclos. Et encore son théâtre, qu’on dit vieilli : Héloïse et Abélard, Le colonel Foster plaidera coupable, Monsieur Jean. Relisez les Écrits intimes.

10:20 Publié dans Art | Lien permanent | Commentaires (1)

lundi, 20 mars 2006

Vailland par Garanger

Roger Vailland, formidable écrivain, avait un visage que je trouve extraordinaire. J’estime que c’est un des plus beaux visages d’homme que je connaisse. Un de ses amis, le photographe Marc Garanger, a fait de lui des centaines d’images. Il en a mis quelques unes sur le site http://www.pixoclock.com/resultats.asp. Il faut taper « Vailland », simplement, et l’on découvre alors quatre-vingt deux photographies de l’écrivain et des siens. Celles qui ne sont pas de Garanger sont peu nombreuses. Quelques très rares images en couleurs, la grande majorité, bien sûr, en noir et blanc, plus justes à mon goût, plus exactes. J’ai toujours pensé que Garanger était le seul à avoir su lire si bien le visage particulier de celui qui jouait au « regard froid » quand il était un écorché vif hypersensible, de cet homme qui usait de son profil d’oiseau de proie pour jouer les ducs et les milans, quand il était un petit garçon. Il n’aurait pas aimé que j’écrive ça… J’ai eu l’occasion, l’autre soir, de féliciter Garanger, qui rime riche avec Roger, lors d’une rencontre à l’initiative de Fuligineuse, que je remercie ici. Si vous avez le goût de me faire confiance, allez voir ces portraits et ces scènes de voyages et d’amitié – et puis, lisez les ouvrages de celui qui aurait eu cent ans l’an prochain. Il est né en 1907. Vous verrez qu’on ne nous parlera sûrement pas de son centenaire. Salut, Vailland !

21:50 Publié dans Art | Lien permanent | Commentaires (16)

samedi, 18 mars 2006

Marseille

07:00 Publié dans Cour de récréation | Lien permanent | Commentaires (2)

vendredi, 17 mars 2006

Varia

Le site Albertine Sarrazin, délit de jeunesse que j’ai bricolé est enfin référencé par Google, mais d’une manière curieuse. On trouve quatre pages sur cinq seulement, et encore, en cherchant avec le titre exact entouré de guillemets. Il faut donc savoir qu’il existe. Autrement, à la requête « Albertine Sarrazin », on trouve deux pages sur cinq, en pages 6 et 7 des réponses. Je ne sais pas pourquoi.

Le livre sur Cora Vaucaire, annoncé il y a plusieurs mois et dont la sortie fut ensuite, aux dires des libraires, annulée, a finalement paru sous un autre titre. Incompréhensible. Ou bien alors, y a-t-il eu un problème de titre au dernier moment ? Il s’intitule L’Intemporelle (c’était déjà le titre de son disque de 1976). Concrètement, ce sont trois-cents pages d’entretiens avec Martin Pénet, producteur à France-Musique et historien de la chanson, parues aux éditions de Fallois. Comme je m’en doutais, Cora Vaucaire n’ayant, de son propre aveu, aucune notion de dates ni d’exactitude, le pauvre biographe en est réduit à indiquer chaque fois que possible, en note infra-paginale, une date ou un repère dans le temps car, dans les propos de l’artiste, il n’y en a pratiquement pas. Restent des entretiens établissant grosso modo une biographie, un peu superficielle tout de même. La vie de Cora Vaucaire, née Geneviève Collin à Marseille en 1918, reste à écrire – mais ce n’est pas la faute de Pénet. L’iconographie est abondante et de qualité. D’intéressantes annexes, très complètes, mais pas d’index des noms cités.

Je me bats toujours avec les éditeurs pour qu’ils me versent mes maigres droits, notamment avec celui qui n’a plus rien envoyé depuis 2004, alors que, par contrat, il doit rendre les comptes chaque trimestre.

Au manque de temps, s’ajoute le fait que je lis moins vite qu’avant : la vue, l’abrutissement de l’âge. J’ai beaucoup de mal à m’y faire. C’est douloureux. Ah, l’époque où je lisais cinq livres par semaine...

Je confirme le ralentissement très net, sinon la stagnation, des forums et blogs que je lis régulièrement. Qu’il s’agisse des notes ou des commentaires, il ne se passe presque plus rien, voire plus rien. Quelques exceptions, naturellement, mais dans l’ensemble, c’est exact. Comme cela dure depuis plusieurs mois, je ne comprends pas. Ce ne doit pas être très important...

Retour des petites remarques minables de la part d’un crétin raciste d’extrême-droite qui me lance quelques piques gratuites sur un blog récent, où je laisse des commentaires de temps en temps. Ah, ça faisait longtemps ! Quand je pense qu’un des participants, ici-même, a cet abruti, vulgaire et satisfait, en lien sur son propre blog... Fatigue.

07:00 Publié dans Humeur | Lien permanent | Commentaires (9)

jeudi, 16 mars 2006

Cas d’école

Je me demande toujours quelle est, en matière artistique, la version de référence, lorsque l’auteur – quelle que soit sa discipline – a voulu reprendre son œuvre.

Bien évidemment, se pose en préalable le droit absolu d’un créateur sur sa création. Mais encore ? Comment aller plus loin ?

Je prends ici pour exemple le cas de Sautet parce que je le connais bien, mais uniquement en illustration de mon propos. Voici.

En 1976, le film Mado sort sur les écrans. Il dure deux heures, un peu plus même, je crois. Par volonté publicitaire, la production vend le film à l’étranger en arguant d’un duo Michel Piccoli-Romy Schneider. Or, Romy Schneider n’est présente que dans deux scènes, l’une, très importante mais relativement brève, dans le courant du film, l’autre, de quelques instants seulement, tout à fait à la fin. Sautet est un artiste honnête. Il n’apprécie pas ce qu’il considère comme une escroquerie et, furieux, coupe carrément la scène finale, faisant ainsi se terminer son film un peu différemment de ce qui était prévu dans le scénario. C’est cette première version que les spectateurs de 1976 peuvent voir.

Quelques années plus tard, le film passe à la télévision et Sautet, toute réflexion faite, se dit qu’à présent, sa colère ne se justifie plus. Il rétablit le montage d’origine. La scène de clausule permet au film de trouver un équilibre plus fin en ce sens qu’elle éclaire le comportement du personnage de Simon (Piccoli). Elle lui permet aussi d’être un peu moins désespéré. Mado est en effet le film le plus sombre de son auteur.

Arrivent la vidéographie et les premières cassettes enregistrées. Mado paraît sous cette forme, dans la version « télévision », c’est-à-dire complète.

Les années passent et le DVD s’installe. Quelque temps avant sa mort (juillet 2000), l’auteur prépare la réalisation d’un coffret de six films, dont Mado. Il se dit à ce moment-là que, décidément, la scène d’exposition est trop longue et que quelques effets sont peut-être trop appuyés. Il coupe, remonte et, au total, supprime quelques minutes et remodèle entièrement le début. Cette version écourtée est celle qui est à présent vendue en coffret ou séparément.

Toutes les modifications ont été voulues par l’auteur et réalisées sous son contrôle personnel et constant. Doit-on admettre la première aux motifs qu’elle est celle imaginée dans le scénario et réalisée ainsi ? Mais alors, quid de sa fin modifiée ? Doit-on considérer la seconde avec la fin rétablie ? Doit-on, enfin, ne prendre en compte que la dernière, puisque l’auteur l’a expressément retouchée, qui plus est avant de disparaître, ce qui lui confère une nuance testamentaire ?

En poussant le raisonnement à l’extrême, comme j’aime bien le faire parfois, je me dis que si le réalisateur avait vécu encore longtemps, peut-être aurait-il coupé de nouveau plusieurs minutes de film dans quelques années, puis plusieurs encore un peu plus tard. En allant jusqu’à l’absurde, il ne serait rien resté de l’œuvre. En m’arrêtant un peu avant, je pose la question : quelle est la version de référence ?

Je répète que je respecte entièrement le droit de l’auteur sur ce qu’il crée. Mais ce droit, il l’a exercé trois fois de différentes manières. Alors ? La chronologie (la dernière mouture est la bonne) est-elle ici un critère suffisant ? Il ne faut pas oublier qu’elle est réalisée pour le DVD, c’est-à-dire pour être diffusée, rendue disponible et regardable à loisir. Ainsi, elle devient de fait version de référence puisque le film de 1976 ne ressort plus. On peut, à l’inverse, se dire que le premier état était le bon, puisque voulu, conçu ainsi, dans la mesure où l’auteur, à l’époque, n’avait pas pu faire mieux. Car c’est bien le critère de publication, n’est-ce pas ? C’est lorsqu’on sent qu’on ne peut aller plus loin qu’on publie – quitte à se dire, quelque temps plus tard, qu’on aurait dû attendre encore un peu.

C’est aussi la question, en matière de livres, des éditions définitives, par rapport aux éditions princeps. Et je suis plein d’interrogations en pensant aux responsables d’éditions posthumes qui doivent, au vu de manuscrits parfois incomplets ou inachevés, repris, coupés, raturés, remodelés, établir le texte. Je n’ai pas de réponse arrêtée.

10:34 Publié dans Art | Lien permanent | Commentaires (31)

lundi, 13 mars 2006

Un mot du taulier

Je n’ai pas énormément de choses à dire en ce moment (peut-être pas plus que d’habitude, d’ailleurs…) et j’ai beaucoup de travaux personnels qui trouvent à grand-peine leur place dans les rares morceaux de soirées que je parviens à leur consacrer.

Je n’ai pas énormément de choses à dire en ce moment (peut-être pas plus que d’habitude, d’ailleurs…) et j’ai beaucoup de travaux personnels qui trouvent à grand-peine leur place dans les rares morceaux de soirées que je parviens à leur consacrer.

Il se peut donc que ce lieu demeure sans changement durant quelque temps. Pas forcément, non plus. Bien évidemment, on peut, si on le désire, me joindre par courrier électronique.

Comme je l’ai expliqué plusieurs fois, ce silence, qui évite le côté systématique, est garant de l’authenticité du blog.

09:49 Publié dans Humeur | Lien permanent | Commentaires (5)

samedi, 11 mars 2006

Le programme ne change pas

07:00 Publié dans Cour de récréation | Lien permanent | Commentaires (2)

vendredi, 10 mars 2006

Axel Toursky

« Il est aujourd'hui prouvé que l'imbécillité nourrit son homme », disait le poète Axel Toursky (1917-1970). C’est l’ami Pierre Bosc qui le rappelle par une note publiée sur son site.

Illustration : Paul Lombard, Toursky, collection « Poètes d’aujourd’hui », n° 251, Seghers, 1986.

16:40 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)

Mariage homosexuel, encore

Vous connaissez ma position sur le mariage homosexuel, que je défends avec toute la vigueur dont je puis encore être capable. J’avais évoqué cette question sur mon ex-forum, sur mon ex-blog et quelquefois, en privé, avec certains d’entre vous.

Les homosexuels doivent avoir le droit de se marier, un vrai droit, reconnu, écrit. Le droit à un mariage authentique, pas seulement au Pacs. Ensuite, s’ils ne désirent pas se marier, c’est aussi leur droit, c’est même leur problème, c’est à eux de le décider. Il importe que la possibilité leur en soit offerte. Tout refus opposé à l’union légale de personnes de même sexe est discriminatoire. De nombreux pays, pourtant de tradition catholique, ont inscrit ce droit dans leurs textes. En France, terre d’asile, pays des Droits de l’homme, pays de Voltaire et d’Hugo, on attend toujours.

Je remets le couvert, comme on dit familièrement. J’ai découvert un blog (un peu inféodé au Parti socialiste, mais enfin…) qui me paraît sérieux, au moins à première vue.

07:00 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (9)

jeudi, 09 mars 2006

Autoportrait

Je suis laid

Je suis bête et prétentieux

Je suis inculte et je ne sais rien faire

Je suis imbuvable, invivable

Je suis veule, un imbécile invétéré

Je suis faible et lâche, égoïste

Capricieux

Vantard, fanfaron, léger, pas courageux

Compliqué et tortueux

Peu fiable et sans ressort

Sans rien de valable ni de ferme

Pas solide

Un crétin remarquable

À consigner dans les annales

Insupportable en somme

Insupportable en homme

Je ne mérite que ce qui m’arrive

Rien de bon

Je me déteste

Pour de bon

Louis Vaugier, Le taureau n’écrit jamais.

14:55 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (12)

Mai 1968

Et nous allions dans la jeunesse, devenue vieille sans nous le dire. Dans la bouche, tout était craquant et savoureux. Les baisers des femmes étaient voluptueux et leur goût encensait nos chimères. Il y avait de la musique dans leur démarche. Il y avait des sourires et des printemps et nous voilà greniers. Allons, allons encore, laissons la peur de vivre aux bêtes à mort.

07:00 Publié dans Humeur | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 08 mars 2006

Le tort d’être né

Les enfants du baby-boom, vous les connaissez, n’est-ce pas ? Ce sont ceux qu’on a appelé les « baby-boomers » et qu’on qualifie aujourd’hui de « papy-boomers ». Ceux à qui on reproche d’être nés, vous savez bien…

Ces gens qui ont eu le culot de vivre tout ou partie des « Trente glorieuses », le tort de ne pas connaître de guerre (on escamote l’Algérie pour appuyer l’idée reçue), le tort de faire mai-68 alors qu’ils étaient des enfants gâtés, le tort d’ouvrir la voie au féminisme, le tort d’être à gauche, le tort de céder à l’enfant-roi, le tort de polluer la planète, j’en passe.

À l’âge du service militaire, ils étaient trop nombreux dans les casernes, il a fallu exempter à tour de bras. On ne savait plus que faire d’eux. Il aurait fallu les nourrir durant un an. Sales baby-boomers. Et maintenant, ils ont le tort d’être trop nombreux à arriver à la retraite. S’ils pouvaient crever, ces enfants du baby-boom. Tout est de leur faute, bien sûr. Alors, en 2003, on a allongé la durée de leurs cotisations. De quarante ans dans le privé et trente-sept et demi dans la fonction publique, on est passé à quarante ans pour tout le monde en prévoyant l’échéance prochaine des quarante et un ans, celle des quarante-deux ans et en laissant entendre qu’on irait ainsi jusqu’à quarante-cinq annuités.

Ces sales enfants du baby-boom, on leur reproche tout et le reste, plus encore autre chose. Dans la fonction publique, on a déjà commencé à ne pas remplacer les départs à la retraite, aux motifs qu’il y aurait trop de fonctionnaires (dont, forcément, ces sales baby-boomers, forcément puisqu’ils sont partout) ; dans le même temps, on allonge la durée de cotisations. Moi , je trouve ça contradictoire, pas vous ? S’ils sont trop nombreux dans l’administration, ces horribles baby-boomers, qu’on les mette à la retraite anticipée. Non ? Moi, je suis preneur demain matin.

Mais ce n’est pas tout, les baby-boomers vont encore être responsables de faits démographiques puisqu’on prévoit d’ici quelques années un mouvement de population de l’ordre de dix pour cent au départ de la région parisienne vers la province. Ce n’est pas terminé. Dans Le Monde du 6 mars, Louis Chauvel, professeur à Sciences-Po, estime que « La France les a sacrifiés [les jeunes] depuis vingt ans pour conserver son modèle social, qui profite essentiellement aux baby-boomers ». Et ce monsieur d’argumenter à propos du désarroi des jeunes que je comprends parfaitement et dont je m’émeus beaucoup, sur le principe habituel : « C’est la faute des baby-boomers ». Depuis vingt ans, ma situation sociale n’a cessé sinon de se dégrader, du moins de devenir de plus en plus difficile. Mais qu’importe, tout « profite essentiellement aux baby-boomers » ! Par ailleurs, ce monsieur feint d’oublier que ces sales baby-boomers n’ont pas tous le même niveau de vie… L’écrasement des classes moyennes, leur paupérisation en marche, cela ne l’effleure pas. Tout le mal vient des baby-boomers.

Lesquels commencent à en avoir par-dessus la tête de servir de boucs émissaires. Alors, qu’on me mette à la retraite anticipée, qu’on me propose de laisser mon poste à (par exemple) cinquante-cinq ans, je ne demande que ça. Je pars dans le Lot illico. Non, pour me punir d’être né, on me demande de travailler jusqu’à l’âge de soixante-deux ans, auquel j’aurai atteint mes quarante et une annuités, soit en décembre 2014. Bref, on ne veut plus de nous, mais on nous garde.

07:00 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (7)

mardi, 07 mars 2006

Les mémoires du taulier, 4

Sur l’ensemble des blogs que je lis régulièrement, j’ai pu constater une baisse singulière d’activité de la part du taulier. Évidemment, il y a quelques exceptions, mais la chose se vérifie. Il y a aussi baisse des commentaires, sans que je puisse savoir quelle chose entraîne l’autre. Nous sommes loin de la participation conséquente qui existait, il y a encore quelques mois.

Plus précisément, c’est depuis décembre dernier que j’ai ce sentiment, confirmé par les semaines qui passent. Certes, vous pourrez me citer des statistiques de fréquentation élevées, mais ce n’est pas de cela que je veux parler. J’évoque bel et bien, ici, l’activité du maître ou de la maîtresse de maison.

Je parle naturellement des blogs sérieux, de bonne tenue, qu’on en partage ou non les opinions, les points de vue, l’objet lui-même. Les autres ne m’intéressent pas. Je ne parle pas non plus des blogs dits « institutionnels », c’est-à-dire hébergés par des publications connues, les grands quotidiens par exemple. Je constate le même ralentissement sur des forums qui s’étaient signalés au contraire par leur mouvement.

Y a-t-il usure ? Je l’ignore.

07:00 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (28)

lundi, 06 mars 2006

Confusion garantie

Dans une vitrine de vêtements, j’observe une publicité pour un jean. Ne me demandez pas de quoi il s’agit, je n’en sais rigoureusement rien. Je suis l’anti-cible par excellence. Je ne vois pas les publicités et, lorsque, par exception, je les vois, je ne retiens jamais ce qui est paraît-il l’essentiel : la marque.

Bref, ce qui m’intrigue, m’attire, m’étonne dans cette vitrine, c’est ceci. La publicité tourne autour du thème des contes pour enfants. Les femmes montrées sur des cartons de toutes tailles, outre qu’elles ont cet air supérieurement idiot et ce regard désespérément vide qui n’appartiennent qu’aux mannequins, sont censées être insensibles aux contes et cela donne quelque chose comme : « Le jean lui va bien, le Prince charmant, elle s’en fout ». C’est très intéressant. J’en viens au fait : concernant Cendrillon, le slogan parle de la pantoufle de vair, comme il se doit. Ce n’est pas aux promeneurs de la rue Franklin que j’apprendrai ce qu’est le vair, ce petit-gris provenant d’un écureuil rare. Soit. Pour une fois, on n’a pas orthographié verre. Seulement voilà, la dame, sur le carton, tient à la main une chaussure de verre. Il y a, en vitrine, bien réelle celle-là, une petite chaussure de verre, d’ailleurs très mal réalisée et plutôt lourdingue.

Inévitablement, les enfants qui liront ces slogans et regarderont ces images penseront que le nom de ce matériau froid et fragile, dont on fait un usage quotidien, le verre, s’écrit vair. Forcément. Et cette confusion aussi vieille que le conte, qui, au début, paraissait évitée ici, se perpétuera.

07:00 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (41)

dimanche, 05 mars 2006

Un Vinci inconnu

18:30 Publié dans Cour de récréation | Lien permanent | Commentaires (6)

samedi, 04 mars 2006

Le taulier vous salue bien

Sur cette photographie d’août 1981, vous pouvez voir l’horrible taulier et sa fille Fanny, alors âgée de sept mois. Fanny, vous la connaissez, c’est celle qui écrit quelquefois ici-même ses impressions de professeur en poste à Bobigny.

La machine à écrire est une Olympia Traveller de luxe. Machine mécanique portative qu’on m’avait offerte dix ans plus tôt et qui a fidèlement dactylographié des centaines de pages, des milliers peut-être.

19:15 Publié dans Cour de récréation | Lien permanent | Commentaires (21)

vendredi, 03 mars 2006

Solidarité

Il y a quelques années encore, existait cette chose que je trouvais délicieuse. On proposait aux guichets de poste – je parle de la poste, service public, pas de cette officine récemment transformée en banque – une fois par an, un ouvrage publié par La solidarité par le livre. Le volume était vendu à un prix vraiment très raisonnable, au profit des orphelins des PTT (par la suite, P & T) vivant au foyer de Cachan (Val-de-Marne). En prime, on avait droit au sourire de l’employé et à ses remerciements. Un jour, on a remplacé le livre par des séries de cartes postales.

Il s’agissait de romans, la plupart du temps vraiment très mauvais, rédigés par des auteurs « maison », souvent les mêmes : Émile Pagès, Henri Blanc… Mais la question n’est pas là. La solidarité (non, non, je ne suis pas grossier, il s’agit bien d’un mot appartenant à la langue française) existait et se manifestait à travers l’imprimé. C’est de cette chose fantastique que j’aime à me souvenir. Je crois en avoir déjà parlé mais où ? Dans un livre, dans l’ancien blog, ici même ? La sénilité me guette.

07:00 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (13)

mercredi, 01 mars 2006

Phrase

On a inventé la hiérarchie pour remplacer l’intelligence et l’autorité pour remplacer la beauté.

10:55 Publié dans Humeur | Lien permanent | Commentaires (0)