dimanche, 29 septembre 2013

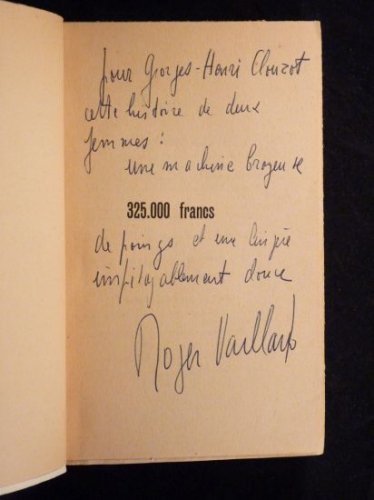

Vailland signe pour Clouzot

Voilà une dédicace de grande route, de haut vol, de large horizon. C’est tout de même mieux que le « cordial hommage de l'auteur », n'est-ce pas ? Apprenons de nouveau ce qu’écrire signifie... et oublions le fait que l'ami Vailland a interverti les prénoms de Clouzot.

16:08 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 28 septembre 2013

Découvrir Vailland

À qui a lu tout ce qui a pu être écrit de, sur et autour de Vailland depuis des décennies, ce mince volume de quelque quatre-vingts pages n’apprendra rien. Il s’agit d’une autobiographie imaginaire.

À qui a lu tout ce qui a pu être écrit de, sur et autour de Vailland depuis des décennies, ce mince volume de quelque quatre-vingts pages n’apprendra rien. Il s’agit d’une autobiographie imaginaire.

Si l’on adopte un point de vue inverse, cette plaquette est excellente. Dire Vailland dans l’artifice de la première personne, en quatre-vingts pages imprimées dans un corps important, est une gageure. Courrière, dans une langue d’une platitude extrême et un propos corseté par un anticommunisme viscéralement excessif, y avait employé mille pages.

Au bout du compte, je pense que l’opuscule de Christian Petr est de bien meilleure tenue que le pavé en question. Cela dit, s’il s’agit de dire aux jeunes gens de ce temps qui était Vailland – c’est l’honorable principe de cette collection didactique –, il eût fallu que l’éditeur soit un peu connu et diffusé. Le public auquel ce texte est destiné ne le saura peut-être pas, c’est dommage.

Quelques beaux portraits de l’écrivain, dus à son ami Marc Garanger, de loin son meilleur photographe, parsèment le volume, ainsi que des photographies d’Yves Neyrolles. Erreur stupide, les deux images de jeunesse, qui datent de l’époque du Grand Jeu et sont archi-connues, sont attribuées à Garanger, qui, alors, n’était pas né.

Une brève préface de l’ami René Ballet est à remarquer, qui cadre immédiatement le projet avec une précision remarquable et cette clarté d’écriture qu’on lui connaît. En couverture, le dessin de Max Schoendorff.

18:48 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 27 septembre 2013

Regards argentins

J’ai regardé l’autre soir, proposé par Arte, le film de Juan José Campanella, Dans ses yeux (El secreto de sus ojos), en version originale sous-titrée. Pour une fois, « version originale » ne signifiait pas « en anglais », puisqu’il s’agit d’un film hispano-argentin. Il n’était pas désagréable d’entendre d’autres sonorités.

Cette œuvre, qui dure deux heures, est remarquable parce que tout y est intelligent : scénario, distribution, direction d’acteurs, interprétation, filmage, couleurs, prise de son, montage. Inévitablement, quelques ficelles laissent voir leurs nœuds, mais je dis vraiment cela pour ne pas tirer mon chapeau trop bas. Les personnages sont vrais : pas de carton-pâte. Les deux comédiens principaux (Ricardo Darin dans le rôle de Benjamin Esposito et Soledad Villamil dans celui d’Irene Menendez Hastings), sont de surcroît attachants parce qu’au-delà de leur talent et de leur sensibilité, ils sont beaux, elle et lui bruns aux yeux gris-bleus. Ces personnages parlent sans sabir, sans manières, sans platitude non plus : pas de bouillon-cube dans leur bouche. La musique – peut-être y en a-t-il un peu trop – ne couvre pas ce qu’ils disent : on a engagé un ingénieur du son compétent, ce qui paraît être de moins en moins le cas. L’alternance d’action, d’humour fin, de sentiments, d’enquête, de réflexion – sans parler d’une description discrète du fonctionnement de l’Argentine dans les années 70 – est fort bien dosée.

Le film relève-t-il du thriller, du policier, du drame humain, du film sentimental ? Plus que jamais, les cloisons s’écroulent, les boîtes étiquetées se déchirent, les étagères tombent, les catégories toutes faites grincent horriblement. Tant mieux.

Le montage repose sur de constants allers-retours entre le passé (les années 70) et le « présent » (les années 90). C’est dire que le film, tourné en 2009, a pour lui le recul nécessaire, y compris dans le présent de l’action. On est, au début, quelque peu désorienté, car le réalisateur n’agite pas un fanion : « Attention, flash-back ». Quelques minutes suffisent cependant pour s’installer dans l’espace-temps du film et on ne le regrette pas ensuite.

Un choix subtil fut de donner au récit l’allure d’une enquête, sans jamais montrer le moindre commissaire ou le plus petit inspecteur. Si enquête il y a, elle est effectuée par des juristes, fonctionnaires du ministère de la Justice, à titre plus ou moins individuel. Puis le principal protagoniste, une fois retraité, poursuit sa quête parce qu’un dossier dont il eut jadis à connaître est véritablement devenu une part de sa propre histoire et, par voie de conséquence, de celle d’un de ses amis qui y a trouvé la mort, de celle de la femme qu’il aime – et qui l’aime – depuis vingt-cinq ans sans que rien, jamais, n’ait pu se produire.

Plusieurs rebondissements émaillent le cours de l’histoire. Quelques scènes – et je ne parle pas ici de l’épilogue – sont franchement inattendues, et excellentes.

On salue les seconds rôles, tellement importants néanmoins qu’il faudrait les appeler autrement : Guillermo Francella incarne l’amical et chaleureux Pablo Sandoval, Pablo Rago joue Ricardo Morales emprisonné dans son souvenir amoureux, Javier Godino confère au personnage d’Isidoro Gomez cette totale abjection qui lui était nécessaire.

18:50 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (3)

mardi, 24 septembre 2013

Quand les hommes ont chaud

J’ai découvert hier soir, sur la chaîne Arte, le film Douze hommes en colère, de Sidney Lumet, sorti en 1957. Certes, il n’est jamais trop tard, n’est-ce pas ?

C’est un huis-clos et j’affectionne particulièrement les huis-clos, situation idéale pour faire ressortir la vérité des personnages, les faire crier ce qu’ils sont ou espèrent, faire monter la tension dramatique autant qu’il se peut.

Naturellement, on peut rétorquer que, justement, c’est trop facile. Je ne le crois pas. Renouveler le huis-clos aussi souvent que nécessaire est au contraire une gageure.

Évidemment, dans le cas de ces Douze hommes, les ficelles scénaristiques sont nombreuses. La scène se déroule par un temps orageux et la chaleur étouffante qui règne dans la salle où se réunit un jury d’assises contribue, bien sûr, à augmenter le poids des responsabilités, des hésitations, des scrupules, des certitudes et des préjugés. Pour qu’on comprenne bien, on n’a pas hésité à mouiller le visage des protagonistes, à dessiner sous leurs aisselles, dans leur dos, sur leur poitrine, de grandes taches de transpiration.

Durant de nombreuses années, les films montrant des procès et se déroulant dans des tribunaux ont obtenu un succès constant. Les effets sont faciles : tirades, joutes oratoires, attitude des avocats, solennité de la Cour, inquiétude de l’accusé… Avec cela, on fabriquait littéralement des morceaux de bravoure. Dans le cas qui nous occupe, c’est un peu différent. Il s’agit de la délibération : le jury se tient dans une salle et le premier juré doit frapper à la porte, verrouillée, si l’un des douze désire obtenir quelque chose. On n’a pas assisté à l’audience, on ne verra pas le verdict.

C’est en cela que le film est intelligent. On s’est débarrassé des clichés les plus fameux et concentré sur l’essentiel, ces douze hommes qui ne se connaissent pas, ignorent tout l’un de l’autre, sont issus de milieux fort différents et ne se reverront sans doute jamais.

Il y a d’autres chevilles, d’autres « trucs ». Oui, le héros, Henry Fonda, a les yeux bleus qu’on lui connaît, il porte un costume clair et c’est lui qui a le plus d’allure. Oui, le héros va retourner le jury par ses scrupules, sa logique, sa réflexion, sa prudence, son intelligence. On le sait depuis le début, du moins le pressent-on car, autrement, le film n’aurait strictement aucune raison d’être. Oui, le héros est architecte parce que, des décennies durant, au cinéma, les héros contemporains étaient architectes, avocats ou pilotes. Néanmoins, le spectateur « marche ».

Demeurent les douze rôles parfaitement écrits, même si certains font un peu figure d’archétypes ; la confrontation entre ces personnages ; les revirements successifs des jurés et, surtout, le revirement final du dernier d’entre eux, pour des raisons qu’on ne pouvait réellement deviner ; le débat sur la peine de mort, inscrit en filigrane ; la mise en scène qui tient du théâtre et du ballet (chose inévitable puisqu’il s’agit d’un huis-clos, mais qui aurait pu être moins talentueuse), notamment à la fin, lorsque les jurés vont reprendre leur veste au porte-manteau, l’enfiler et partir, dans une espèce de pas de danse filmé de l’intérieur de la penderie.

Et surtout, le noir et blanc, somptueux, seul procédé (sauf lorsqu’il existe un authentique travail sur la couleur, comme chez Demy, par exemple) réellement créatif.

10:41 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (6)

vendredi, 20 septembre 2013

Pour André Villers

Pour permettre la réalisation du film André Villers, une vie en images, une souscription est lancée auprès de Kiss Kiss Bank Bank, selon la formule maintenant bien connue du crowdfunding, comme on dit en français. Si le cœur vous en dit, tous les détails se trouvent ici : exposé du projet, description des contreparties…

André Villers, faut-il le dire, est le photographe de Picasso et de Léo Ferré, entre autres.

21:21 Publié dans Art | Lien permanent | Commentaires (0)